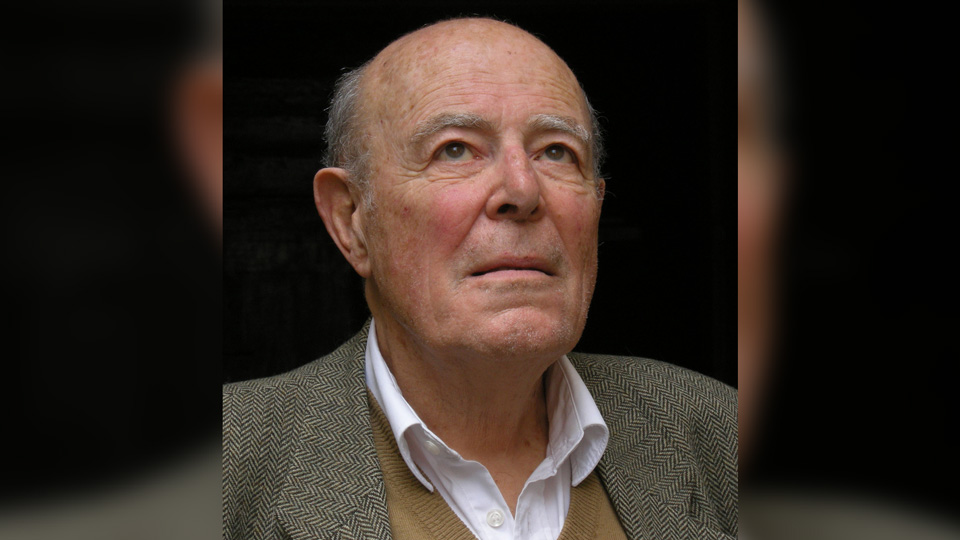

L’un des premiers souvenirs de Marcel Ophüls remonte à 1933, dans son Allemagne natale. L’homme, qui s’est éteint le samedi 24 mai à 97 ans, n’est alors qu’un enfant de 6 ans. Il est à l’arrière de la voiture familiale, coincé au milieu des valises préparées à la hâte. Au volant, son père, le cinéaste Max Ophüls, dont la judéité n’est pas compatible avec le régime nazi fraîchement en place. L’incendie du Reichstag a acté l’urgence d’un départ. Il faut quitter la mère patrie. Avant cela, Max Ophüls fait des tours devant l’Atrium, l’un des plus grands cinémas de Berlin où s’affiche en grand son Liebelei, dernier long métrage en date et premier chef-d’œuvre, promesse d’une carrière qui s’annonçait royale. La voiture des Ophüls fait des ronds, comme si tout devait ramener sans cesse au point de départ, puis s’octroie une ultime embardée et disparaît. Direction l’exil. Cette anecdote, Marcel Ophüls la raconte dans Un voyageur, film en forme d’autoportrait réalisé en 2013 où il passe en revue, avec humour et vitalité, une existence ballottée entre la vieille Europe et les États-Unis. Il y est question de son œuvre, celle qui a fait de lui l’une des plus grandes figures de la forme documentaire, dont Le Chagrin et la Pitié (1969) et Hôtel Terminus : Klaus Barbie, sa vie et son temps (1988) constituent les saillances.

Max & Marcel

Pour comprendre Marcel, il faut d’abord suivre les traces de Max. Tout commence donc par une fuite forcée. Les Ophüls – diminutif d’Oppenheimer – sont les parias d’une histoire allemande qui s’écrit désormais avec le sang de ses enfants. Plus tard, Marcel Ophüls sondera ainsi les racines du mal dans des documentaires-fleuves et se fera l’observateur d’une seconde moitié du XXe siècle qui répétera les erreurs du passé. Il en résultera notamment Veillées d’armes : histoire du journalisme en temps de guerre (1994), tourné dans un Sarajevo assiégé. En exergue, Marcel Ophüls y placera cet axiome emprunté à Phillip Knightley : « La première victime de la guerre, c’est la vérité… »

Mais avant tout cela, il y a les valises qu’il faut sans arrêt faire et défaire dans une Europe en plein fracas de la Seconde Guerre mondiale. Les Ophüls s’installent d’abord en France, y acquièrent une nouvelle nationalité, s’octroient des sauts de puces à Adelboden en Suisse, « pour y respirer la paix » dixit Marcel Ophüls. En 1940, la défaite française et l’occupation allemande obligent à un nouveau départ. La voiture des Ophüls repart, cette fois pour l’Espagne, puis le Portugal, avant de prendre la mer vers les États-Unis, la nouvelle patrie. Marcel Ophüls observe alors comment son père, au prestige abîmé, tente de se frayer un chemin à Hollywood. C’est ce que le fils nomme « les années de vaches maigres ». Il faut ravaler son orgueil et accepter ce qui se présente. « Toutes les places étaient prises », précise Marcel Ophüls, toujours dans Un voyageur. En attendant que Max rayonne à nouveau, le fils fait le comédien. On le retrouve ainsi au générique d’un film de propagande antinazi coréalisé par Frank Capra et Anatole Litvak, Prélude à la guerre (1942) où le petit Marcel – ironie suprême – joue un enfant des jeunesses hitlériennes. On le voit aussi dans Passage to Marseille de Michael Curtiz (1944) avant d’être envoyé comme G.I, pour de vrai cette fois, au cœur du Pacifique.

Max Ophüls, lui, est repêché par le cinéaste Preston Sturges, superstar de la comédie, qui lui remet le pied à l’étrier. Le cinéaste signe ensuite, coup sur coup, dans un élan émancipateur : Lettre d’une inconnue (1948), Pris au piège (1949) et Les Désemparés (1949). Fin des années 1940, la guerre est un souvenir qu’on aimerait lointain. Les Ophüls, ragaillardis, retrouvent l’Europe. Marcel Ophüls peut enfin entrevoir les contours de son propre destin.

Une renaissance et un Chagrin

Marcel Ophüls s’exerce d’abord comme assistant-réalisateur. Il épaulera ainsi son père sur sa dernière folie baroque, Lola Montès, chef-d’œuvre mal-aimé de 1955 qui aura raison de la santé fragile du cinéaste. Celui-ci décédera moins de deux ans après sa sortie. Le jeune Truffaut a beau être monté au créneau dans Les Cahiers du cinéma pour vanter les mérites de Lola Montès, rien n’y a fait. Marcel Ophüls racontera des années plus tard la façon dont son père, caché dans un café des Champs-Élysées, scrutait, abattu, des files d’attente fantômes.

Alors que la Nouvelle Vague promeut une jeunesse faisant table rase du passé, Marcel Ophüls, désormais orphelin de père, s’essaie à la fiction. Ce sera notamment Peau de banane (1963), une comédie « à l’américaine » avec Jean-Paul Belmondo et Jeanne Moreau pour laquelle il aura comme assistant-réalisateur Costa-Gavras. Mais c’est par le journalisme et un passage à l’ORTF que Marcel Ophüls trouvera son chemin, celui qui le ramène presque inévitablement aux heures sombres de l’Histoire. Une histoire qu’il faut réinterroger au risque de ne pas être compris. Ce sera Le Chagrin et la Pitié (1969), chronique d’une ville française – Clermont-Ferrand – sous l’Occupation. Mêlant archives et entretiens, le film écorne l’image gaullienne d’une France majoritairement résistante, faisant front commun contre l’oppresseur nazi. « Je dis que si les Allemands n’avaient eu que leur propre Gestapo, ils n’auraient pas pu faire la moitié du mal qu’ils ont fait (…) Ce sont les policiers français qui les ont aidés ». Simone Veil, membre du conseil d’administration de l’ORTF au début des années 1970, s’opposera à la diffusion d’un film qu’elle juge « injuste et partisan ».

« Étais-je conscient de l’énorme portée politique qu’allait avoir le film ? », se demande Marcel Ophüls face au journaliste Michel Doussot en 1995. « Non, parce qu’il me semblait que mon approche et le contenu informatif du film coulaient de source. À la limite, j’avais peur d’enfoncer des portes ouvertes. » Sur France Inter, en 2012, lors d’une émission consacrée au Chagrin et la Pitié, un historien assure que la portée du film aurait échappé à ses auteurs… « et cette réflexion sur la mémoire est devenue une leçon d’histoire ». Le Chagrin et la Pitié reste la pierre angulaire de l’œuvre de Marcel Ophüls, au point que le cinéaste était fatigué de devoir inlassablement y revenir. Preuve de son prestige international, dans son Annie Hall (1977), Woody Allen le cite plusieurs fois. « Ce film me donne mauvaise conscience… », lance Annie (Diane Keaton) après une projection du film dans un cinéma de New York. « Mais oui, bien sûr, il est fait pour ça ! », rétorque Alvy (Woody Allen).

« Prendre des positions subjectives »

Le réalisateur, lui, a toujours été animé par un point : « Apprendre quelque chose au spectateur sans l’emmerder… » Quant à la méthode, il la souffle à Michel Doussot : « Il faut laisser venir la réalité à soi et prendre des positions subjectives. » Marcel Ophüls, venant « d’Hollywood et de la fiction », n’a jamais cherché à purifier son travail de documentariste en revendiquant une objectivité qu’il savait chimérique. Dès lors, il va devenir le réalisateur de films au long cours qui embrassent des sujets brûlants : le conflit en Irlande du Nord (A Sense of Loss ; 1971) ; la façon dont les violences commises en temps de guerre peuvent et doivent être jugées (L’Empreinte de la justice ; 1976) ; la traque d’un criminel de guerre nazi (Hôtel Terminus ; 1988) ou encore une ambitieuse réflexion sur le journalisme en temps de guerre (Veillées d’armes ; 1994).

Pour la télévision, Marcel Ophüls va aussi observer la chute du mur de Berlin et ses conséquences avec November Days (1990). Dans son essai sur le cinéaste (Marcel Ophüls, Éd. Le Bord de l’eau, 2008) l’historien du cinéma Vincent Lowy, écrit : « Il [Marcel Ophüls] semble déjà pressentir que la nature de ce nouveau monde sera déterminée par la forme de ses actualités, la servilité ou non de ses journalistes envers les pouvoirs et ceux qui les incarnent, leur résistance ou non envers les formes d’absolutisme. » Une analyse faisant directement écho à celle du cinéaste dans l’entretien donné à Michel Doussot en 1995 : « … Cette façon de penser les rapports individuels avec la politique et l’histoire contemporaine est rompue depuis une dizaine d’années à cause de l’info spectacle. Les gens sont brutalisés dans leur sensibilité par les images anonymes diffusées par des directeurs de programmes bureaucrates. »

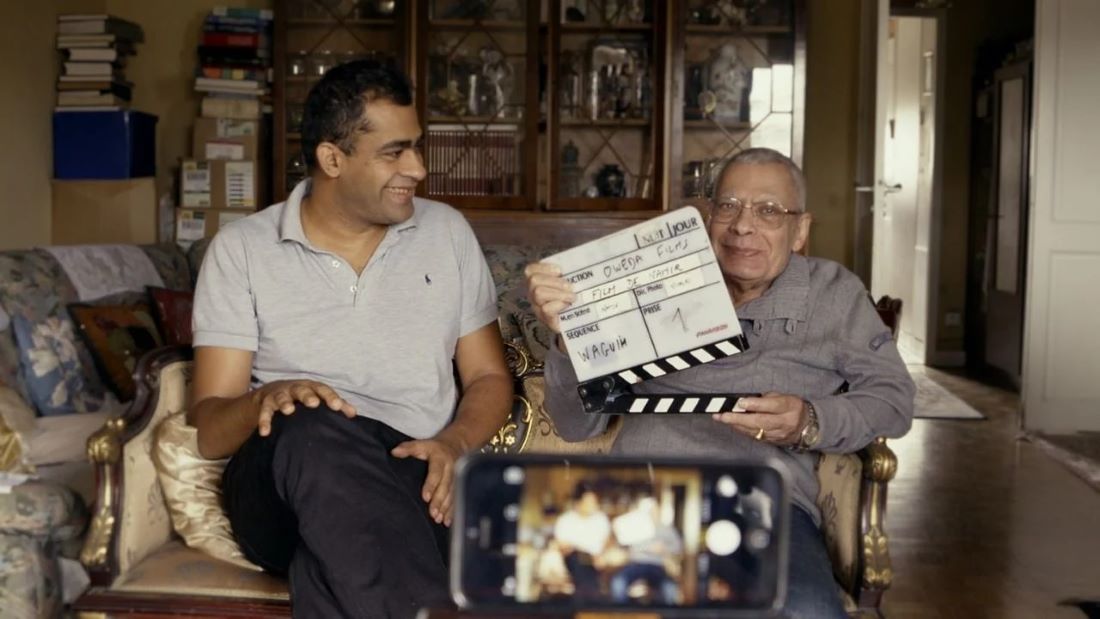

Le cinéaste a toujours refusé de se plier aux nouvelles normes du journalisme « sensationnel » . À chaque fois, Ophüls est parti à la recherche de témoins, sans forcément les ménager. Les archives, elles, viennent infirmer ou confirmer une parole… Chaque film a été envisagé comme une traversée, un voyage. En 2009, pour la ressortie en copies restaurées de Lola Montès, le documentariste signe un portrait de son père, Max par Marcel. Une façon peut-être de boucler la boucle, de revenir au point de départ et repenser au petit enfant de 6 ans à l’arrière de la voiture familiale qui ne se doutait sûrement pas des dérèglements présents et à venir de la marche du monde. Cette « marche du monde » que l’adulte qu’il est devenu n’aura eu de cesse de questionner.