La Guyane est l’un des personnages centraux de votre film Kouté Vwa. Quel rapport entretenez-vous avec elle ?

Maxime Jean-Baptiste : Audrey et moi avons grandi en Seine-et-Marne dans la région parisienne. Notre père étant guyanais, nous allions là-bas pendant les grandes vacances. Mes études de philosophie puis d’arts en Belgique m’ont accaparé et je m’en suis éloigné… C’est le cinéma qui a permis cette reconnexion.

Audrey Jean-Baptiste : C’est un peu la même chose pour moi. J’ai entrepris des études de sciences sociales en France métropolitaine puis suivi un master sur la réalisation documentaire. C’est en devenant régisseuse sur le long métrage 600 kilos d’or pur (Éric Besnard, 2010) que je suis revenue en Guyane. Je suis devenue ensuite assistante à la mise en scène sur divers projets dont des séries tournées sur place. J’ai ensuite développé un projet de documentaire qui nécessitait des repérages en Guyane.

La Guyane est désormais au centre de vos travaux cinématographiques…

M.J-B : Avec Audrey nous avons réalisé le court métrage Écoutez le battement de nos images (2021), commissionné par le Centre national d’études spatiales de Kourou (CNES). Le projet se basait sur un fonds d’archives lié à l’histoire de la base spatiale et racontait les expropriations que la construction du centre a entraînées. Tout ça avait un relent colonialiste. Cette première collaboration avec Audrey a été fondatrice. Elle a forgé notre désir de regarder la Guyane, un territoire considéré comme partie intégrante de la France mais qui reste pourtant très lointain. En 2018, mon premier court métrage, Nou voix, utilisait déjà les images d’un autre film, Jean Galmot, aventurier d’Alain Maline (1990) dans lequel notre père avait été figurant. Ce long métrage a été très important pour la Guyane et notre père en particulier qui aimait nous raconter des anecdotes du tournage. Ce genre de récit a forcément influé sur notre désir de cinéma.

A.J-B : Ce désir m’est d’abord très personnel, il s’agit de me réapproprier ce territoire qui constitue une part de mon intimité. Notre père venant de Cayenne, c’est principalement cette ville et ses environs que nous connaissions. Faire des films était donc une manière d’aller au-delà de ce périmètre familial. En me retrouvant seule à faire des repérages, je me suis imprégnée de lieux qui m’étaient inconnus. Le cinéma est devenu un outil de connaissance. En faisant des films, j’essaie de transcender la représentation exotique de la Guyane, son côté « terre d’aventure » avec sa nature dangereuse… Les personnes vivant sur ce territoire ne sont jamais entendues au cinéma.

Kouté Vwa revient sur un drame survenu en mars 2012, date à laquelle votre cousin Lucas est assassiné au couteau en marge d’une fête à Cayenne. Pourquoi questionner cette mémoire aujourd’hui ?

A.J-B : Le choc lié à la mort de Lucas a été particulièrement violent. Il était difficile de mettre du sens dans cette tragédie. Le cinéma était peut-être un moyen de mieux comprendre et éventuellement d’entrer dans des processus de pardon. Quand Maxime m’a proposé de travailler sur ce drame, je me suis demandé : « Pourquoi faire ressurgir cette violence avec laquelle nous avons chacun cheminé de notre côté ? » Je me suis alors rendu compte que le deuil avait été fait d’une drôle de manière. Depuis la métropole, notre famille ne s’était pas vraiment réunie, n’avait pas fait front ensemble. En même temps qu’il offrait la possibilité de rouvrir ensemble des blessures, ce travail cinématographique permettait d’instaurer une certaine distance avec ces évènements.

M.J-B : La mort de Lucas a eu un effet de sidération. Depuis la métropole nous avions vu beaucoup d’images de notre cousin à la télévision. Christiane Taubira avait rendu visite à notre tante. Ce drame n’était plus circonscrit à notre famille mais était devenu un fait public. L’idée du film est venue bien après. Il fallait digérer tout ça. En 2018, j’étais en résidence d’écriture à Bruxelles pour un autre projet de film censé se dérouler en Guyane. J’étais alors hanté par les images de ma cousine Leslie, le lendemain de la mort de Lucas et surtout par son cri du cœur. J’ai d’ailleurs placé cette archive en ouverture de Kouté Vwa. Tout ce qu’allait devenir le film était là : la voix, l’écoute, la puissance des émotions… Tout est parti de cette intensité.

Les protagonistes du film sont Nicole, la mère de Lucas, Melrick le neveu du défunt et petit-fils de Nicole, et enfin Yannick le meilleur ami de Lucas… Comment s’est fait ce choix ?

M.J-B : J’avais fait des repérages entre 2018 et 2019. Je suis allé voir Nicole avec une caméra pour emmagasiner de l’archive et comprendre comment elle avait vécu les événements et continuait à porter ça en elle… L’idée de faire un film autour de ce drame s’est construite lentement. En 2021, la rencontre avec Yannick a été décisive. D’un coup, un autre personnage entrait dans le récit, un témoin direct, physique… C’est précisément à ce moment-là qu’Audrey est arrivée dans le processus d’écriture.

A.J-B : Très vite la question du niveau de proximité des personnes filmées avec le drame, et donc cette violence, s’est posée. Une autre interrogation en découlait : comment travailler avec des non-acteurs ? L’équilibre du film dépendait de cette réflexion. Une de nos références était les films de Roberto Minervini qui travaille des formes à la frontière du documentaire et de la fiction. En tant que scénariste, j’écris à partir de la réalité des faits et des personnes. Il fallait donc être au plus près d’eux et ne pas fantasmer ce qu’ils auraient pu être. Au tout départ, nous voulions explorer la généalogie de la violence en allant à la rencontre des deux meurtriers de Lucas. Comment vivaient-ils avec ce poids dix ans plus tard ? L’idée n’était pas de les incriminer à nouveau mais peut-être de trouver avec eux une forme de paix. Nous avions vu un documentaire colombien, Del Otro Lado (Iván Guarnizo, 2024) où le protagoniste rencontre la personne – un ancien membre des FARC – ayant séquestré sa mère par le passé. Ce qui se passe entre eux est magnifique. Mais très vite nous avons exclu l’idée de cette rencontre. Les vidéos qu’ils postent sur les réseaux sociaux et la personnalité qu’elles révèlent étaient rédhibitoires. Filmer des personnes implique un désir de passer du temps avec elles. C’est à ce moment-là que nous avons resserré le film autour de Nicole, Melrick, et Yannick. La problématique n’était plus la généalogie de la violence mais comment vit-on avec cette douleur, comment continue-t-on d’avancer ?

En créole guyanais, Kouté Vwa signifie « écoutez la voix » Pourquoi ce titre ?

M.J-B : Il induisait d’emblée une réflexion sur le rapport à l’écoute donc à l’oralité du récit. Melrick, 13 ans, est à l’écoute des voix du quartier, de sa grand-mère, voire de ceux qui ne sont plus là… Pour le spectateur, c’est une façon de se mettre à sa hauteur, de l’impliquer directement.

Comment s’est déroulé le tournage ?

M.J-B : Nous avons organisé un premier tournage en 2022. Audrey était présente. Nous suivions Nicole prise par l’organisation de l’hommage à Lucas pour les 10 ans de sa mort. Une célébration qui coïncidait avec le retour de Yannick en Guyane après avoir fui ce traumatisme en métropole. Yannick redécouvrait toutes les sensations liées à ce retour. Melrick passait alors une année avec sa grand-mère pour faire l’apprentissage du tambour. Cet instrument le reliait à Lucas, son oncle qu’il n’a pas connu. Il était très curieux de ce que nous faisions. Avec Arthur [Lauters] le chef opérateur, nous l’avons interviewé face caméra pour récolter ses impressions. Il a tout de suite crevé l’écran. Sa parole, notamment sur ses relations avec sa grand-mère, révélait sa maturité. Progressivement nous avons senti que Melrick deviendrait le protagoniste de cette histoire. Il dégageait quelque chose de frais, de plus distancié.

A.J-B : Si le premier tournage ne reposait pas sur une structure précise, le second était plus construit. Nous avions une idée des séquences à filmer, une assistante à la mise en scène veillait à l’organisation du tournage. La question du deuil était cruciale, chaque séquence était une facette de cette reconstruction. Il y avait une transparence totale avec les personnages du film qui savaient ce que nous filmions. C’était un contrat moral entre eux et nous.

M.J-B : Ce second tournage s’est déroulé durant l’été 2023. L’équipe était composée d’une quinzaine de personnes. Pour la production, nous avons bénéficié de l’Aide régionale de la Guyane pour l’aspect documentaire et de celle aux productions légères en Belgique généralement dévolue à la fiction. Ce qui collait assez bien avec le côté hybride du film. Il faut ajouter à cela l’Aide européenne, le New Dawn Fund, afin de promouvoir la diversité. J’ai également participé à un atelier d’écriture du Groupe Ouest en Bretagne.

Kouté Vwa s’inscrit dans une dynamique de production des films issus des DROM (départements et régions d’outre-mer) avec les sorties récentes de Fanon de Jean-Claude Barny, Marmaille de Grégory Lucilly ou encore Zion de Nelson Foix… Comment l’expliquez-vous ?

A.J-B : Difficile de répondre de manière globale. Pour ce qui est de la Guyane, je remarque que les jeunes cinéastes ont d’abord été techniciens sur des tournages de grosses productions sur place. Ils y ont appris le métier. Je pense notamment aux séries Maroni, les fantômes du fleuve ou Guyane. Ce professionnalisme a suscité des vocations et permis à chacun de faire ses armes. Pour un jeune Guyanais, partir étudier le cinéma en métropole n’est pas toujours évident, même si des dispositifs d’aides favorisent de plus en plus la formation d’étudiants désireux de se former à l’écriture de scénario. Bref, beaucoup des jeunes techniciens se sont donc dit : « La prochaine fois ce sera nous ! »

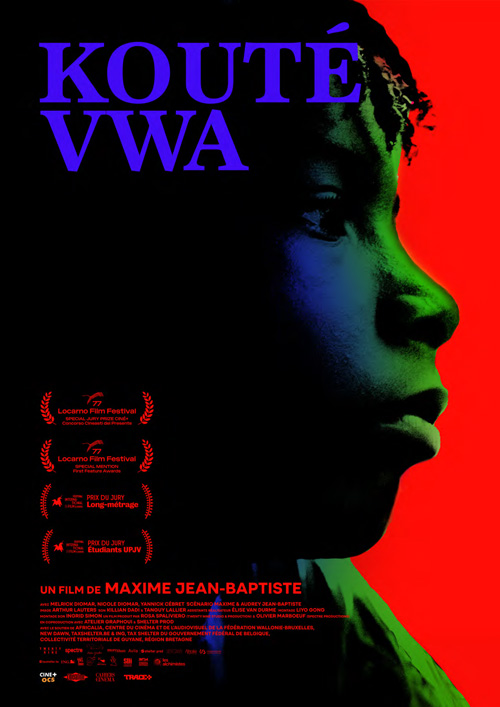

Kouté Vwa

Scénario : Audrey et Maxime Jean-Baptiste

Produit par Rosa Spaliviero (Twenty Nine Studio) et Olivier Marboeuf (Spectres Production)

Distribué par Les Alchimistes

Ventes internationales : MoreThan Films

Sortie le 16 juillet 2025

Soutien sélectif du CNC : Aide à la distribution