Votre nom est souvent associé à la figure d’Éric Rohmer, à laquelle vous avez consacré plusieurs études. En quoi celle d’Henri-Georges Clouzot, a priori très différente, voire opposée, vous intéresse-t-elle ?

La majorité des cinéphiles de ma génération [Noël Herpe est né en 1965, ndlr] ne jurait que par la Nouvelle Vague. Personnellement, j’ai toujours été fasciné par le cinéma français classique. Le jour de la mort de Clouzot en 1977, j’avais 12 ans, la France s’est littéralement arrêtée, la télévision a bouleversé ses programmes. Ses films en noir et blanc passaient alors en prime time. Clouzot faisait vraiment partie d’un vivier collectif. Alors oui, il y avait eu la Nouvelle Vague, mais je ne me suis jamais senti obligé de dénigrer le cinéma des années 40 pour autant. Plus tard, mon travail d’historien du cinéma a justement consisté à reconstituer la famille déchirée du cinéma français. Il fallait rappeler que son histoire s’inscrit dans une continuité, avec des sensibilités différentes, des auteurs qui n’avaient pas le même credo... Quelqu’un comme Jacques Becker, par exemple, était apprécié par les critiques de la Nouvelle Vague pour son côté minimaliste, discret, tendre… Clouzot, c’était tout l’inverse : la grande maîtrise. On peut évidemment admirer les deux. François Truffaut a voulu que ce soit incompatible. Certains continuent d’ailleurs de souscrire à cette doxa qui me paraît dogmatique.

Malgré certains débats critiques, Henri-Georges Clouzot reste un cinéaste très populaire. Pour autant, son image a évolué...

Deux événements ont récemment modifié la perception de son œuvre. Il y a eu le film de Serge Bromberg, L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot (2009). Jusqu’ici, nous pensions à tort que Clouzot n’était qu’un réalisateur d’intrigues policières, efficace. D’un coup, nous découvrions cette expérimentation plastique folle... J’aime l’idée que mes étudiants en cinéma aujourd’hui connaissent avant tout ce Clouzot-là et non celui des Diaboliques ou du Corbeau. Il est devenu un cinéaste postmoderne. Il y a également eu la grande opération réalisée sous l’égide de Ghislaine Gracieux en 2017 pour célébrer le cinéaste, né en 1907 et mort en 1977. Ghislaine Gracieux est productrice, amoureuse du cinéma et surtout gestionnaire des droits d’Henri-Georges Clouzot. Serge Toubiana, alors président de la Cinémathèque française, m’avait demandé d’expertiser le fonds d’archives Clouzot. Il en a résulté une exposition et une série de conférences que j’ai menées par la suite. J’en ai d’ailleurs tiré un livre, Souvenirs/Écran (Bartillat), qui évoque cette volonté de regarder le cinéaste autrement.

Reste toutefois cette image du cinéaste castrateur, violent avec tout le monde…

À l’instar d’un Josef von Stroheim qui s’est forgé la réputation de « l’homme que vous aimerez haïr », Clouzot a lui aussi développé une stratégie médiatique. Il faisait partie d’une génération de cinéastes qui a dû apprendre à se vendre, à capitaliser sur son image. Toutes ces histoires de « je gifle Cécile Aubry, je malmène Brigitte Bardot », c’est un peu du pipeau. Il n’y a pas vraiment de preuves. Il faisait ça quand il y avait un photographe dans les parages. Clouzot a d’abord été un homme de théâtre. Il en connaissait les ficelles. Dans les années 30, il a écrit des pièces, des opérettes... Très vite, il donnera des interviews mettant en scène sa vie privée, ses crises sentimentales, sa dépression dans les années 60 après la mort de Véra [Clouzot, sa femme, ndlr], par exemple. Il est dans une exposition de soi fondée. Si le caractère nerveux de Clouzot repose bien entendu sur quelque chose de profond, la façon d’en jouer était de la pure représentation. Les médias adoraient ça. Aujourd’hui encore, l’homme Clouzot continue d’impressionner.

Venons-en à ces lettres envoyées à Suzy Delair à partir de la fin des années 30. Elles aident à mieux saisir cette intimité…

S’il y a un désir de maîtrise absolue et maladive qui confine au sadisme, il y a aussi, chez Clouzot, une dimension masochiste. Il cherche les limites de sa toute-puissance. En cela, sa relation avec Suzy Delair apporte un éclairage intéressant. Son ambition était d’en faire sa Galatée, il devient donc son Pygmalion, il la modèle, lui apprend à ne pas faire de fautes d’orthographe... Le ton paternaliste de certaines lettres le montre bien. Il va faire d’elle une vraie et très bonne comédienne. Il n’y a qu’à voir ce qu’elle fait dans Quai des Orfèvres, et plus tard chez René Clément (Gervaise, Paris brûle-t-il ?) et Luchino Visconti (Rocco et ses frères). On peut se demander pourquoi Clouzot a choisi une femme aussi caractérielle. Suzy Delair, c’était une femme de tête, de feu... Elle lui résistait, lui disait « merde » tout le temps, perpétuellement. On le devine dans les lettres. Pourquoi elle, alors ? C’est Marcel, le frère de Suzy Delair, qui m’a donné la réponse. J’en fais mention dans la préface du livre. Quand Marcel déjeunait chez eux dans leur magnifique appartement parisien, il mangeait systématiquement seul. Suzy et Henri-Georges se hurlaient dessus en se courant après autour de la table… Et à la question de savoir ce qu’aimait Clouzot chez elle, Marcel m’a donné cette réponse : « Suzy, c’était l’imprévu... Elle apportait l’imprévu ! » Tout est dit.

À l’écran, comment cet « imprévu » agit-il ?

Nous l’avons dit, Clouzot est le cinéaste de la maîtrise, il était d’une précision maladive. Paradoxalement, il avait besoin de quelqu’un qui contrariait ses plans. C’est pour cela que ses meilleurs films, en tout cas les plus vivants, sont ceux qu’il a tournés avec Suzy Delair : L’assassin habite au 21, Quai des Orfèvres... À l’écran, Suzy met les pieds dans le plat, apporte sa spontanéité et surtout une dimension autobiographique. Toutes les répliques des personnages qu’elle incarne sont en grande partie inspirées de son intimité avec Clouzot. Ce côté très direct, c’est la Nouvelle Vague avant la lettre. Suzy Delair ouvre les fenêtres d’un cinéma qui aime évoluer en vase clos, dans des espaces confinés, des microcosmes... Rappelons que Clouzot a passé beaucoup d’années en sanatorium pour soigner sa tuberculose. Cela a beaucoup compté dans sa formation intellectuelle, voire existentielle. Il vivait comme prisonnier de lui-même. Avec Suzy Delair, il entrevoit ce qu’il va expérimenter dans la dernière partie de son œuvre à un degré plus élevé. Il allait bientôt se cogner aux limites du cinéma classique pour atteindre d’autres horizons. Cela débute avec Le Mystère Picasso (1956) où il se confronte à un génie plus grand que lui. Dès lors, la machine va s’emballer…

Suzy Delair est décédée le 15 mars 2020, à 102 ans. Vous avez eu la chance de la rencontrer…

Je l’avais d’abord croisée dans des ciné-clubs. Elle était conforme à sa légende, très désagréable... Il y avait toujours quelque chose qui n’allait pas. J’ai essayé plusieurs fois d’entrer en contact avec elle lorsque je travaillais sur Clouzot pour la Cinémathèque française, mais je me suis toujours retrouvé confronté à un mur. Pourtant, un beau jour, je suis allé chez elle, à l’improviste. J’ai frappé à sa porte et contre toute attente, elle m’a reçu pendant une heure dans sa cuisine. Elle a raconté des anecdotes, a chanté des chansons... Je ne vous dirais pas qu’elle a fait des révélations capitales, mais c’était un moment incroyable. C’est au moment de partir qu’elle a lâché, sur le pas de sa porte, cette phrase que nous avons mise en exergue sur la quatrième de couverture du livre : « Henri-Georges… Quelle connerie j’ai faite de le quitter… Il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui. »

Comment avez-vous récupéré les lettres que lui a envoyées Henri-Georges Clouzot et que vous publiez aujourd’hui ?

C’est Jacqueline Willemetz, autrice notamment de Suzy Delair : Mémoires (L’Harmattan), qui nous a contactés, mon éditeur Pierre-Julien Marest et moi. Elle nous a proposé de publier des lettres qu’elle a pu rassembler, une quarantaine, écrites par Henri-Georges à Suzy. Les réponses de Suzy, elles, ont disparu ou ont été brûlées par Clouzot. Bref, l’ensemble nous a paru suffisamment original, cohérent et émouvant pour le publier. Je précise dans la préface qu’il ne s’agit pas d’un événement littéraire, Clouzot n’était pas un grand épistolier. Ces lettres sont intéressantes si on revoit les films en parallèle. Plein de liens sont à tisser entre la vie et les films. Ces lettres montrent l’extrême vivacité de l’inspiration de Clouzot et surtout à quel point Suzy Delair, non contente d’avoir été à la fois sa Galatée et sa Némésis, a aussi été sa muse. C’est une création qui se faisait à deux. C’est ça que je voulais révéler. Encore une fois, Suzy Delair lui a apporté un sang neuf, une vitalité, un érotisme aussi. Prenez la crudité verbale des premiers films de Clouzot, les dialogues parlent ouvertement de sexe... Il y a aussi cette dimension musicale, avec ce désir très fort de mettre en avant l’actrice et la chanteuse. Il est amusant de noter qu’elle incarne toujours chez lui la chanteuse un peu minable qui n’arrive pas à percer. C’est très ironique.

Vous évoquez « une création qui se fait à deux », il y avait donc une dépendance réciproque ?

C’est la jalousie qui fait basculer Clouzot du côté obscur. C’est d’ailleurs un des thèmes centraux de son œuvre. Il ne peut aimer une femme qu’à partir du moment où elle s’éloigne… Il y a un côté très proustien dans les lettres, lorsqu’il lui écrit, en substance : « J’aime te regarder dormir, là au moins je suis sûr de toi... » Quand elle n’est pas là, il s’imagine des choses... Le point culminant survient à la fin de leur relation, avec ces lettres écrites au Maroc sur le tournage de Manon (1949). Suzy Delair est alors amoureuse d’un autre homme, Georges Cravenne. C’est pourtant le moment où Clouzot semble l’aimer le plus, où l’amour se cristallise dans la distance… Il y a un côté Pialat avant la lettre, avec cette auscultation du lien qui meurt, la souffrance mêlée de plaisir. Chez Clouzot, l’autre ne peut exister qu’à partir du moment où il se dérobe. C’est l’un des sujets de Manon, qui était déjà présent dans Quai des Orfèvres... Tout ça sera porté à son paroxysme beaucoup plus tard, dans L’Enfer (1964) et La Prisonnière (1968).

La plupart de ces lettres ont été écrites sous l’Occupation. Pour autant, l’Histoire reste hors champ...

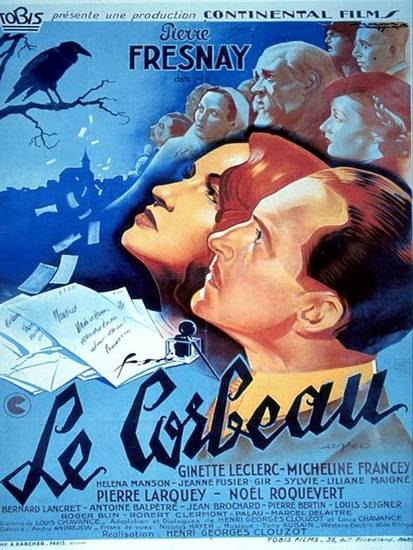

Cette absence est très frappante, en effet. L’un et l’autre sont surtout soucieux de faire avancer leur barque. Ce sont des gens qui voulaient arriver à tout prix. Lui a déjà un peu de bouteille à cette époque, elle a pas mal traîné dans des studios de cinéma et sur scène. Clouzot est alors nommé chef du département scénario de la Continental, sous la direction de l’Allemand Alfred Greven. Il en profite pour placer Suzy Delair et lui donner de grands rôles et ce, sans le moindre état d’âme. Pour autant, est-ce que Clouzot était aveugle ? Certainement pas. Il suffit de regarder Le Corbeau (1943) pour s’en rendre compte. C’est d’une lucidité, d’un pessimisme et d’une noirceur inouïs... Il montre l’inconscient collectif de la France de cette époque, plongée dans la délation. Le Corbeau devait d’abord s’appeler Maladie contagieuse. Il fallait tout de même oser.

Dans votre préface, votre lecture de Quai des Orfèvres laisse à penser qu’à travers ce film, Clouzot réglait ses comptes avec lui-même...

Je vois, en effet, Quai des Orfèvres comme une métaphore des débuts de Clouzot et Delair, bien que l’action du film se situe dans l’immédiate après-guerre. Le personnage incarné par Suzy Delair cachetonne dans des beuglants en attendant sa chance. Soudain arrive un personnage libidineux (Charles Dullin) qui lui offre sa chance. On peut imaginer que certains traits de cet homme providentiel sont empruntés à Alfred Greven. Son mari (Bernard Blier) est pétri de jalousie. La relation du couple Clouzot/Delair avec le chef de la Continental a peut-être ressemblé à ça, une sorte de fascination réciproque où chacun a trouvé ses intérêts. Clouzot a traversé l’Occupation avec un cynisme qu’il a su transcender à travers son cinéma. Il offre une vision panoptique de l’époque. Aucun autre n’a montré aussi bien que lui l’atmosphère malsaine de cette période de l’histoire et des années qui ont suivi. Du fond de cette abjection, les personnages ont une sorte de ressort vital qui les rend tout de même sympathiques.

Clouzot reste donc un homme complexe, fait de multiples contradictions...

Il était très français dans son rapport à son inconscient. Son érotisme était très cadré. Il n’a jamais cessé de tourner autour de son monde pulsionnel sans jamais arriver à le donner à voir. Tout ça devait rester caché. Dans son cinéma, nous voyons ainsi beaucoup de portes closes, des seuils mais aussi des frontières, des passages vers un arrière-monde que l’on devine mais que l’on ne voit jamais. Le premier plan de L’Assassin habite au 21 résume tout. C’est la porte d’un café qui s’ouvre et ne cesse de se refermer, empêchant le meurtrier d’entrer. L’horreur tout comme le désir ou la pulsion ne sont pas montrables. Quelque chose s’y oppose. Clouzot, lui aussi, ne pouvait pas franchir certaines limites. Il n’aurait pas pu faire Psychose par exemple. Il craignait trop son monde intérieur. Cette peur était en même temps son carburant. Il est arrivé trop tard dans l’âge classique du cinéma pour pouvoir s’en contenter. Il a senti qu’il fallait passer à autre chose. Peut-être qu’il n’a pas su comment se défaire de sa formation. Résultat, L’Enfer reste inachevé et La Prisonnière n’est pas totalement réussi : « un grand film malade », selon l’expression de Truffaut.

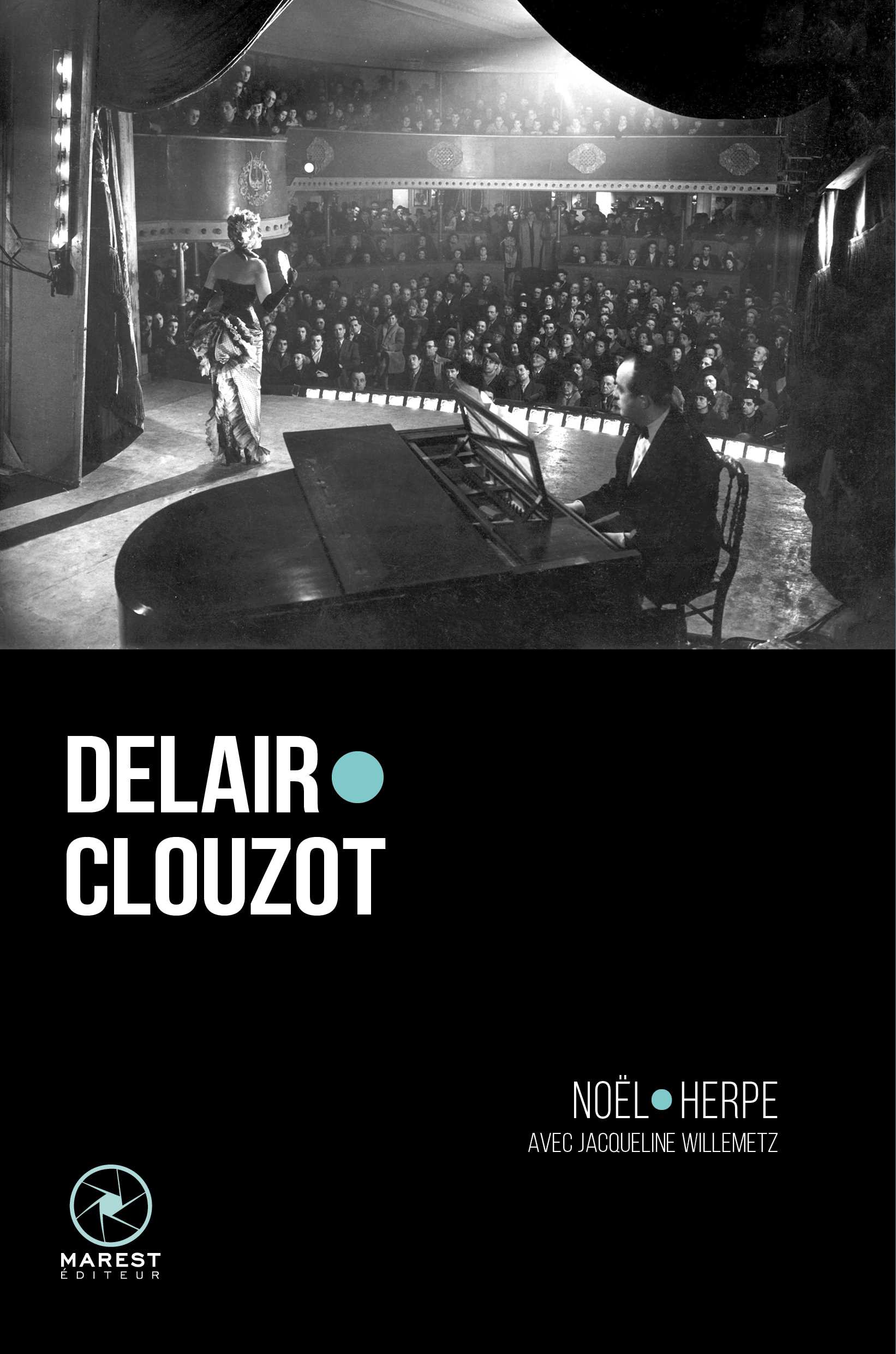

DELAIR, CLOUZOT

de Noël Herpe, avec Jacqueline Willemetz (Marest Éditeur)