Ni vu, ni connu (1958)

C’est le film qui a ouvert la rétrospective de la Cinémathèque. Il offre à Louis de Funès l’un de ses premiers rôles en tête d’affiche. Yves Robert, le réalisateur, n’est pas un inconnu pour lui. Il l’a déjà dirigé quatre ans auparavant dans Les hommes ne pensent qu’à ça. Même s’il ne s’agit que de son second long métrage, Yves Robert s’est déjà imposé comme une référence dans le métier. Au cabaret-théâtre de La Rose rouge, il a créé, avec sa troupe, Exercices de style de Raymond Queneau et Cinémassacre de Boris Vian. Dans Ni vu, ni connu, il confie donc à Louis de Funès le rôle d’un braconnier, Blaireau, pourchassé par un gendarme interprété par Moustache et haï du maire du village. C’est de Funès qui eut l’idée de baptiser le chien de son personnage « Fous l’camp » créant ainsi la réplique récurrente du film « Viens ici Fous l’camp ». Le film comporte de nombreuses autres scènes comiques comme le concours de pêche, la préparation de Blaireau (« il est beau Blaireau ») et la vente des champignons. Pour Yves Robert, « Louis de Funès était un homme qui inventait des personnages, en jouant avec son corps, son regard, sa voix. Un extraordinaire caricaturiste, un Daumier, pas au crayon mais au stylet qui grave le cuivre. » (Extrait d’Un homme de joie, ed. Flammarion)

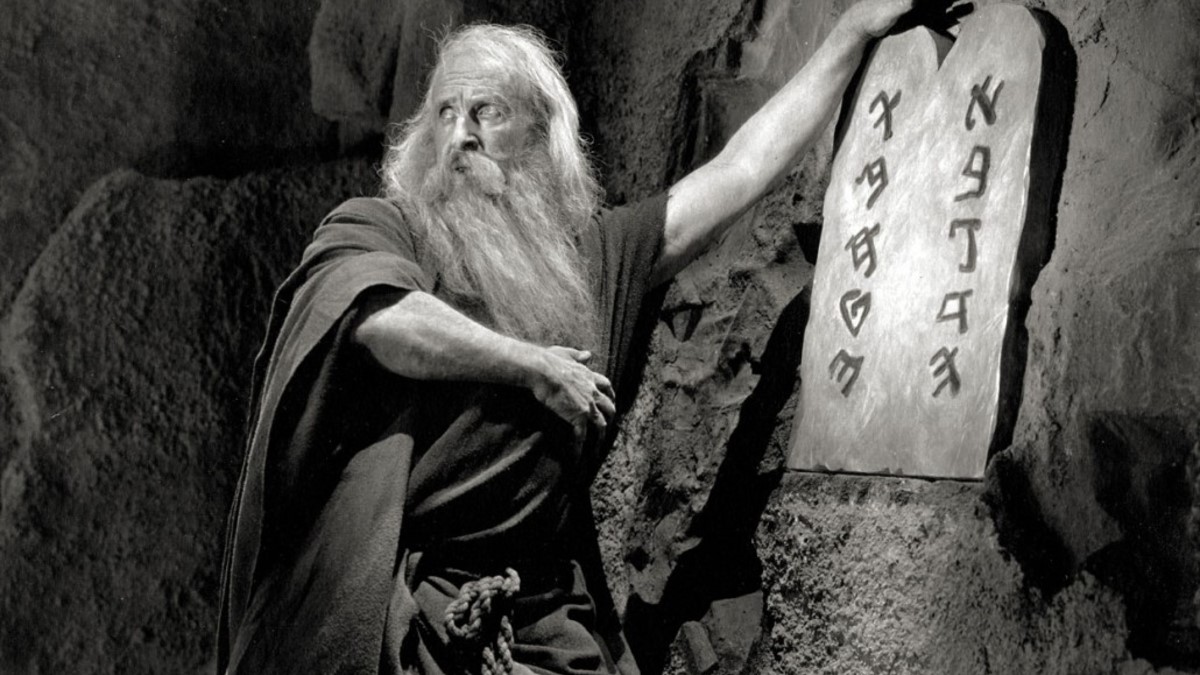

Ah ! Les belles bacchantes (1954)

Louis de Funès a intégré la troupe des Branquignols menée par Robert Dhéry et Colette Brosset en 1951. Il partage avec le couple le goût pour le comique burlesque et une admiration pour le cinéma muet. Entre danse et théâtre, humour et chanson, les comédiens inventent un spectacle original et débridé. C’est dans cette ambiance qu’il imagine Bouboute, un policier en civil qui se mêle aux spectateurs. A l’été 1954, la troupe monte la pièce Ah ! Les belles bacchantes qui raconte dans une belle mise en abyme comment Robert Dhéry, alors en train de monter sa nouvelle revue, doit faire face à un policier très scrupuleux. Louis de Funès y développe un peu plus son personnage-type : incognito dans le public, il interprète ici l’inspecteur Leboeuf chargé d’enquêter sur la moralité du show en question. Mais il finit par se laisser séduire par l’ambiance du music-hall et embrasse la profession d’artiste. La pièce fait un carton et tient l’affiche pendant près de trois ans au Théâtre Daunou. Devant le succès, une adaptation au cinéma est envisagée, dont se charge Jean Loubignac, pour graver sur pellicule ces moments de burlesque incroyables où Louis de Funès révèle au grand public sa nature comique. Il faut le voir rouler les rrr, caqueter comme une poule, espionner son voisin de vestiaire ou danser avec une cloche, déguisé en moine. Au générique, on trouve aussi Jacqueline Maillan, Michel Serrault et Francis Blanche.

Les veinards (1962)

Le film à sketches était à la mode dans les années 1960. L’idée du scénariste Jacques Rémy (père d’Olivier et Michka Assayas) est simple et brillante : en cinq histoires comico-tragiques, le spectateur rencontre une kyrielle de personnages qui ont de la veine (ils gagnent à la loterie ou récupèrent une énorme somme d’argent). Louis de Funès est la vedette du sketch le plus long du film, Le Gros lot, réalisé par Jack Pinoteau. Il interprète Antoine Beaurepaire, un honnête commerçant de province qui vient à Paris, accompagné de sa femme et de sa fille, toucher 100 millions gagnés à la loterie. Son personnage est beaucoup plus riche que la plupart des autres héros puisqu’il traverse des états très différents : tout au long de son périple parisien, le père de famille, cramponné à sa valise en métal, va passer de la fierté à la panique pour terminer complètement terrifié. L’argent ne fait pas le bonheur... Les autres sketches sont tout aussi savoureux et l’on y croise Mireille Darc avec un vison, Darry Cowl lauréat d’une soirée avec une vedette et le couple Pierre Mondy – Jacqueline Maillan persuadé d’avoir remporté un bateau à voile.

Carambolages (1963)

C’est Pierre Tchernia qui eut l’idée d’adapter très librement un roman de Fred Kassak, Si je tuais le patron. Il s’associe à Michel Audiard pour les dialogues et signe le script de cette fantaisie qui voit un jeune homme ambitieux (Jean-Claude Brialy) assassiner l’un après l’autre tous ceux qui occupent le poste au-dessus de lui afin de gravir les échelons d’une agence de voyages « tout compris ». Le rôle du PDG est destiné à Bernard Blier qui s’avère indisponible. Brialy va alors proposer le nom de Louis de Funès à la grande surprise du réalisateur Marcel Bluwal. Le comédien se révèle parfait en patron odieux, autoritaire et arrogant - rôle qu’il incarnera souvent par la suite. Michel Serrault campe un commissaire de police au passé de gestapiste et Alain Delon apparait même à la fin du film. Carambolages est choisi pour représenter la France au Festival de Cannes 1963, à la surprise des commentateurs, médusés de voir une comédie populaire en compétition aux côtés du Guépard de Luchino Visconti. Malgré l’accueil mitigé reçu par le film sur la Croisette et certains sifflements à la projection, Carambolages attirera dans les salles plus de 1,2 million de spectateurs.

Les Bons vivants (1965)

Encore un film à sketches ! Il s’agit cette fois-ci de trois histoires qui se déroulent autour d’une lanterne rouge, signe distinctif des maisons closes en France avant leur interdiction. Michel Audiard taille le troisième segment, une comédie de mœurs, à la mesure de Louis de Funès - c’est Georges Lautner qui se chargera de la mise en scène. Dans le segment Les Bons vivants, Louis de Funès interprète donc un bourgeois de province, un peu coincé, qui va porter secours à une jeune femme, l’angélique Héloïse interprétée par Mireille Darc. Peu à peu, cette dernière est rejointe par ses amies (dont Sophie incarnée par Bernadette Lafont). Sans le savoir, le brave assureur se retrouve tenancier de maison close et finit par l’assumer. C’est la dernière production en noir et blanc que tournera Louis de Funès. Entre-temps, l’acteur est devenu une star avec trois succès coup sur coup : Le Gendarme à Saint-Tropez, Fantômas et Le Corniaud. La sortie des Bons vivants est programmée le 28 octobre 1965, la veille de celle du Gendarme à New-York. C’est aussi la dernière fois qu’il sera associé au tandem Audiard–Lautner. Dans les années 1970, le trio faillit se reformer autour d’un projet intitulé Le Cactus qui finira par tomber à l’eau.

La rétrospective Louis de Funès se déroule depuis le 15 juillet à la Cinémathèque.