Un rêve érotique en gros plan. Un été avec Monika, promet le titre de ce film de 1953, signé d’un certain Ingmar Bergman. Et voilà des journalistes français émerveillés, tout comme Truffaut, Chabrol, Rivette et Godard. Monika, c’est une actrice inconnue : Harriet Andersson, 26 ans seulement et un regard qui invite à traverser le miroir. Sa pureté, sa grâce et sa beauté font presque oublier les stars hollywoodiennes. Le choc est brutal et l’histoire du cinéma, changée à jamais. Celles et ceux qui voudraient enfermer Bergman dans une chapelle d’austérité, doivent se souvenir que c’est d’abord le visage de cette jeune fille en fleur qui a révélé au monde la grâce et la subtilité du cinéma du maître suédois. On lui superpose trop souvent une autre image, plus sérieuse et iconique, celle de la mort dans un drap noir jouant aux échecs sur une plage avec un chevalier du Moyen-Age. Le Septième Sceau (1957) et son profil métaphysique sied mieux au visage du tourmenté Bergman. Chacun sa croix. Le cinéaste suédois aura porté toute sa vie son fardeau avec une vive inquiétude : « Pourvu que je sois assez sage pour m’en aller à temps, s’interrogeait-il dans son autobiographie, Laterna Magica (Folio) écrite en 1987. « A temps », ce sera quand ? Cet « à temps » n’est-il pas déjà venu ? » Ingmar Bergman est mort le 30 juillet 2007 à 89 ans.

Un des pères du cinéma moderne

Il laissait derrière lui son île de Farö, où il vivait en quasi-reclus, et une filmographie imposante d’une quarantaine de longs métrages, dont de nombreux chefs-d’œuvre : Les Fraises sauvages (1957), Persona (1966), Cris et chuchotements (1972), Scènes de la vie conjugale (1973), Sonate d’automne (1978), Fanny et Alexandre (1983) ou encore Saraband (2004), son dernier opus, tourné avec une caméra HD dernier cri. Preuve que l’homme, considéré à l’instar de Michelangelo Antonioni, mort quelques heures après lui, comme l’un des pères du cinéma moderne, est resté jusqu’au bout curieux des nouveaux outils techniques. Sa mise en scène, qui savait rester au plus près des personnages pour mieux sonder leurs tourments intérieurs, aura marqué plusieurs générations de cinéastes. A commencer par Woody Allen, l’un de ses plus grands admirateurs qui disait : « Peu de cinéastes peuvent se prévaloir comme lui d’avoir été à la fois un intellectuel, un artiste et un technicien hors pair (…) Son œuvre sera sans cesse redécouverte par les générations futures, parce qu’elle parle de la difficulté des rapports entre les hommes avec la religion et la mort. Bref, des thèmes existentiels qui seront encore d’actualité dans mille ans, alors que beaucoup de choses à la mode seront dépassées. » Bergman est éternel.

Vérités et mensonges

Dans ses films où les femmes avaient principalement le premier rôle, il interrogeait ses propres doutes existentiels et spirituels. La mort, l’amour, la folie, la religion, le bien, le mal, la vérité, le mensonge ne cessaient de s’interpénétrer sans jamais vraiment se départager. Un combat acharné qui donnait à chacun de ses drames une fièvre aussi dévorante que déroutante. Auteur de ses propres scénarios, il entraînait chacun de ses protagonistes au bout de lui-même, au point de les laisser exsangues en bout de course. « Je me suis créé un personnage qui avait fort peu à voir avec mon véritable moi. Comme je n’ai pas pu séparer ma création et ma personne, les dommages qui en découlèrent eurent longtemps des conséquences à la fois sur ma vie d’adulte et sur ma créativité. Il m’arrive parfois d’être obligé de me consoler en me disant que celui qui a vécu dans le mensonge aime la vérité. »

Cette dualité non résolue résonne avec une existence tout en clair-obscur faisant corps avec la lumière contrastée de ses films. En cela, l’une de ses dernières œuvres, Fanny et Alexandre, qui voit un enfant révolté contre son entourage et ses propres démons, est la plus emblématique de sa carrière. Né en pleine épidémie de grippe espagnole, Bergman a hérité d’une santé physique et psychique fragile, qui le poursuivra toute sa vie. Fils d’un pasteur luthérien pour le moins rigide, son éducation s’est faite à coups de sermons et… de bâtons.

L’homme qui aimait les femmes

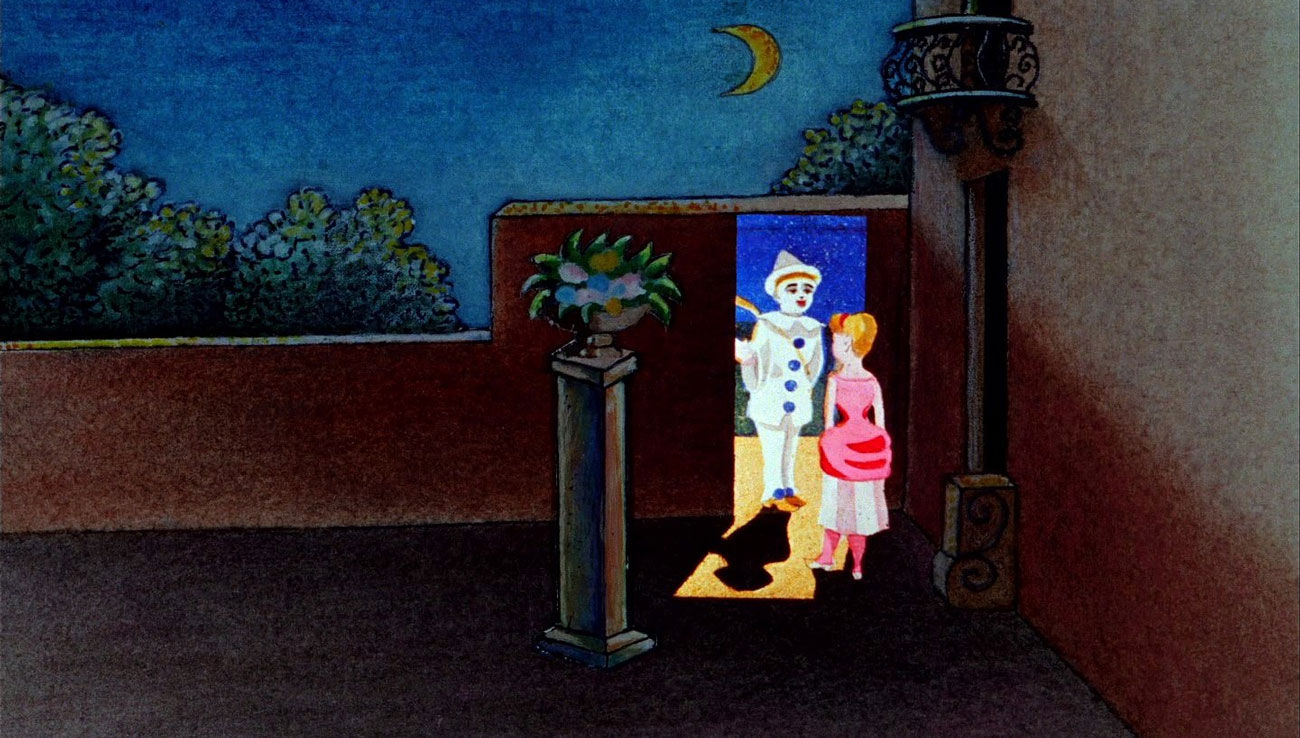

Dans un tel contexte, l’imagination restera sa plus fidèle alliée. Les premiers paragraphes de son autobiographie évoquent ainsi un enfant brimé se faisant des films, dans l’obscurité d’un placard où ses parents le tenaient enfermé pour le punir. Une grand-mère cinéphile, un oncle simple d’esprit mais très inventif ou encore des études d’histoire et de littérature assureront sa formation intellectuelle et artistique. Des bancs de la fac aux salles obscures en passant par les planches, il y a plusieurs pas que Bergman effectuera avec succès. En 1945, à seulement 27 ans et déjà doté d’une « petite » réputation d’auteur et de metteur en scène de théâtre, il signe son premier long métrage au titre évocateur : Crise, l’histoire d’une jeune artiste maladive et tourmentée. Les femmes seront les vecteurs de son art. Maîtresses, muses, modèles, interprètes ou parfois mères de ses enfants… Qu’elles aient pour nom Liv Ulmann, Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Eva Dahlbeck, Maj-Britt Nilsson, toutes seront, selon les propres mots du Pygmalion, « les porte-parole de la féminité victorieuse ». Encore qu’ici, la notion de « victoire » reste assez floue. Sa célébration de la femme atteindra un pic incandescent en 1966 avec Persona, face-à-face violent entre deux êtres en crise.

Battements de cœur

Bergman n’est pas un roi maudit. Sa popularité accompagnée de nombreux prix a suffi à le statufier vivant. En 1997, le Festival de Cannes lui remet même une Palme des Palmes. A cette époque, le Suédois vivait déjà comme ses personnages, retiré du monde sur son île quasi déserte. Mais revenons là où tout a commencé. A Monika et à son innocence pas encore blessée. Elle permit à Godard d’écrire la plus belle chose que l’on puisse dire sur un cinéaste : « Un film d’Ingmar Bergman, c’est si l’on veut, un vingt-quatrième de seconde qui se métamorphose et s’étire pendant une heure et demie. C’est le monde entre deux battements de paupières, la tristesse entre deux battements de cœur, la joie de vivre entre deux battements de mains. » Pas mieux.