Quel a été votre premier contact avec François Ozon ?

Manu Dacosse : Je l’ai rencontré il y a dix ans, lorsqu’il cherchait un chef opérateur spécialisé dans le cinéma de genre pour Amant double (2017). Il m’avait contacté à la suite de recommandations d’un de ses amis qui avait vu mon travail sur Évolution (2015) de Lucile Hadzihalilovic, ainsi qu’Amer (2009) et L’Étrange Couleur des larmes de ton corps (2014) d’Hélène Cattet et Bruno Forzani.

L’Étranger marque votre cinquième collaboration avec François Ozon. Qu’est-ce qui continue de vous attirer dans sa façon de travailler ?

Plusieurs choses. D’abord, François est un metteur en scène avec des idées fortes. Il n’hésite pas à explorer tous les genres et s’aventure autant dans la comédie que dans le drame. Cette variété m’attire, d’autant plus que nous nous entendons très bien dans le travail. Aussi, il choisit toujours de placer de très bons comédiens face à ma caméra !

Comment êtes-vous arrivé sur le projet de L’Étranger ?

Nous étions en train de travailler sur un film qui n’a malheureusement pas abouti et que François a vite abandonné. Il m’a rapidement recontacté pour L’Étranger, environ quatre mois avant le lancement de la production, en me disant qu’il souhaitait réaliser une adaptation du livre de Camus, mais sans réellement savoir s’il parviendrait à la financer.

À quel moment a-t-il évoqué cette volonté de se séparer de la couleur ?

Pas immédiatement. Lorsque nous collaborons avec François, nous planifions de nombreuses séances de travail avec des lectures de scénario. Nous en profitons pour confronter nos idées respectives. Un jour, il m’a posé la question de l’utilisation du noir et blanc, tout en m’exprimant quelques réticences concernant la difficulté de financement qu’un tel choix artistique peut engendrer. Le noir et blanc inscrit d’emblée un film dans la catégorie arty et indépendant, ce qui peut vite effrayer. Mais nous nous sommes rapidement rendu compte que ce parti pris était une évidence, d’abord parce que tous nos souvenirs de cette période sont dénués de couleurs, ensuite parce que nous avions en tête d’utiliser des archives en noir et blanc au début du film.

Comment vous êtes-vous préparé en amont du tournage ?

J’avais déjà réalisé un court métrage en noir et blanc, Partouze de Matthieu Donck en 2013. Mais j’ai surtout capturé beaucoup de clichés en noir et blanc durant mes études, puisque je viens de la photographie. Pour L’Étranger, je me suis replongé dans mes cours. C’est une approche très différente, puisqu’il faut travailler par gammes de gris, partir du blanc pour aller vers le noir. Plus une image est riche, plus il y a une variété de gammes. Heureusement, ça m’est revenu assez naturellement.

De quelle manière avez-vous travaillé la lumière ?

Avant le tournage, j’ai relu le livre de Camus et j’en ai retenu cette impression d’un soleil qui cogne continuellement. Pour retranscrire cet aspect, j’ai travaillé sur les contrastes, les hautes lumières qui claquent, les surexpositions. J’ai également joué avec les éléments. Par exemple, lors d’une prise de vue dans l’eau, le soleil combiné aux brillances de l’eau provoquait des doubles images. J’ai voulu enlever le filtre pour corriger cette erreur, mais je me suis rendu compte de la beauté de cette double réflexion et je l’ai accentuée. Mon but était que le noir et blanc impacte le ressenti du spectateur.

Ces effets visuels sont d’ailleurs nombreux dans la scène fatidique où Meursault commet un crime sur la plage…

Nous avons énormément parlé de cette scène en amont. Avec François, nous voulions tester des axes différents, opérer des choix artistiques forts. Donc nous sommes partis en quête du soleil, afin de refléter au mieux cette phrase du livre où Meursault déclare : « J’ai secoué la sueur et le soleil. J’ai compris que j’avais détruit l’équilibre du jour. » Nous avons essayé d’amener cet aspect à l’image avec des plans en contre-plongée au Steadicam où le soleil brille juste derrière son visage, des plongées très marquées avec un drone, et des ondulations recréant les effets de chaleur. Nous avons poussé tous les curseurs des éléments techniques afin d’être au plus près de son ressenti. Rien n’est plus difficile que de filmer un personnage qui, dans un livre, ne s’exprime qu’en dialogues internes. Nous craignions qu’il ne se passe rien à l’écran. Finalement, cet élément nous a conduits à soigner le cadre et la lumière.

Quels autres défis avez-vous rencontrés ?

Nous avons fait le choix de tourner à Tanger afin d’y trouver le soleil, pour qu’une fois arrivés sur place, le ciel soit gris ! C’était très frustrant, j’avais fait de nombreux repérages la semaine précédant le tournage, avec des photographies combinées aux meilleures heures pour filmer. Chaque jour, je craignais que les extérieurs ne soient pas assez ensoleillés. Lorsque le beau temps manquait, nous avons dû recréer le soleil en utilisant des projecteurs. C’est un procédé assez complexe, car il faut jouer avec une lumière du jour assez instable. Le noir et blanc implique également une difficulté supplémentaire lorsqu’il s’agit de recréer les ambiances de fin de journée. En couleurs, c’est plutôt simple : il suffit de mélanger lumière chaude et lumière froide, avec une ampoule tungstène dans un intérieur très bleu. En noir et blanc, le rendu peut rapidement s’apparenter à une « fausse nuit ».

Le noir et blanc vous a-t-il aidé à restituer les années 1930–1940 ?

Complètement ! Il est plus immersif que la couleur dans le cas du film d’époque. Il a quelque chose d’inconscient, si bien que le spectateur ne se pose même pas la question. Ce choix nous a également facilité la vie concernant la décoration : par exemple, dans une scène de nuit, personne ne distingue que les éclairages de Tanger sont en LED si l’image est en noir et blanc. Avec la couleur, nous aurions dû changer toutes les ampoules ! Il y a aussi ce plan de nuit lorsque Meursault et Marie reviennent du cinéma : le noir et blanc a permis de camoufler les murs très colorés en arrière-plan.

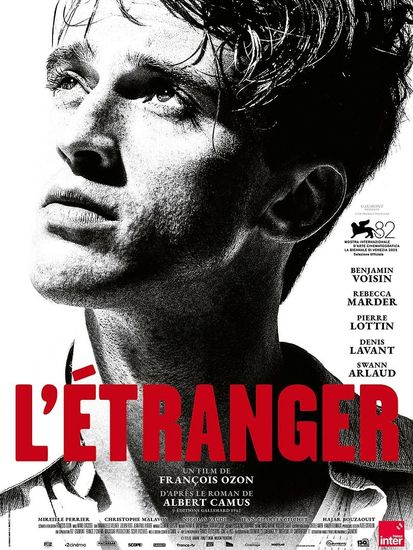

L’Étranger

Réalisateur : François Ozon

Scénariste : François Ozon, avec la collaboration de Philippe Piazzo, d’après l’œuvre d’Albert Camus

Directeur de la photographie : Manu Dacosse

Production : FOZ

Coproduction : Gaumont, France 2 Cinéma, Macassar Productions, Scope Pictures

Distribution : Gaumont Distribution

Ventes internationales : Gaumont International

Sortie le 29 octobre 2025