Depuis plusieurs années l’œuvre de Marcel Pagnol bénéficie d’un important travail de restauration. En quoi celle de Merlusse (1935) est-elle particulière ?

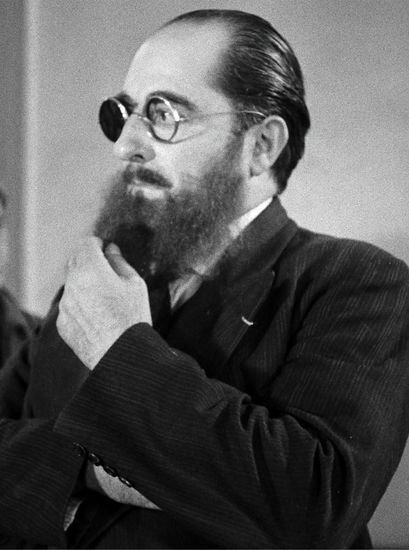

Hervé Pichard : La Cinémathèque française est très attachée à l’œuvre de Marcel Pagnol. Cet artiste protéiforme, cinéaste et écrivain, a offert un cinéma populaire exigeant mais aussi personnel tout en contribuant à l’évolution des techniques cinématographiques. Henri Langlois a toujours défendu les cinéastes « inventeurs » tels que Georges Méliès, les frères Lumière, Jean Vigo, Abel Gance, Musidora, Jean Renoir... Marcel Pagnol était l’un d’eux. Outre la qualité narrative de son cinéma, il a été l’un des premiers à créer son propre studio pour conserver une forme d’autonomie, avec la volonté aussi de tourner en décors naturels. Il a ainsi préfiguré cette recherche de réalisme comme l’ont fait plus tard des mouvements importants tels le néoréalisme et la Nouvelle Vague. De même, sa façon d’utiliser le son en développant les prises de son direct dans un environnement naturel en fait un véritable novateur. L’utilisation du son dans Merlusse, qui date de 1935, reflète ce qu’il a développé dans ses précédentes œuvres et ce qu’il a encouragé dès sa première adaptation Marius, l’un des premiers films sonores. Restaurer Merlusse, c’était poursuivre notre attachement à ce grand cinéaste qui dans ce film en particulier, revient sur les traces de son adolescence. C’était également se replonger dans cette période du cinéma sonore en pleine évolution, très innovante pour Marcel Pagnol.

Merlusse est une œuvre rare, presque méconnue de Marcel Pagnol... Ce statut la rendait-elle spéciale à vos yeux ?

Il y a eu récemment un grand travail de restauration et de ressorties autour des films les plus emblématiques de l’œuvre de Marcel Pagnol. Un travail que nous avons réalisé conjointement avec le CNC. Ainsi nous avons mené, avec également l’aide d’Arte, la restauration de la Trilogie marseillaise (Marius, Fanny, César). À la Cinémathèque française, il est très rare que nous nous occupions de la restauration de l’œuvre complète d’un cinéaste sauf cas exceptionnel comme pour celle de Jacques Rozier, par exemple. Ce dernier, en effet, faute de moyens et de technicité, n’a pu prendre en charge la sauvegarde de son propre patrimoine. Nous nous sommes donc engagés à le soutenir à 100 %. Le cas de Marcel Pagnol est différent car Nicolas Pagnol, le petit-fils du cinéaste, est dans une démarche de sauvegarde de ce patrimoine ; les films mais aussi les archives papier, les appareils de tournage... C’est un interlocuteur attentif et passionné qui prend soin de ce catalogue. Avec Merlusse, nous nous éloignons des œuvres incontournables de Pagnol puisque le film est plus discret et moins connu. C’est évidemment aussi ce qui nous a intéressés car malgré cette discrétion, c’est une œuvre originale avec des choix de mise en scène très intéressants. L’objectif est par ailleurs d’aider à sa visibilité via notre réseau de diffusion international et rappeler son importance... En effet, contrairement à des films plus iconiques comme La Femme du boulanger ou ceux de la Trilogie, Merlusse est aujourd’hui très peu vu.

Merlusse a directement inspiré, Winter Break d’Alexander Payne (2023) qui a reçu un Oscar et plusieurs Golden Globes...

Oui, il faut rappeler le lien entre les deux films. Alexander Payne a reçu un hommage lors de la dernière édition d’Il Cinema Ritrovato de Bologne. Dans la sélection de films qu’il a choisi de projeter au cours de sa carte blanche il y avait justement Merlusse. Frédéric Bonnaud, le directeur de la Cinémathèque française a assisté à cette projection. Il a constaté que la qualité de la copie, l’une des dernières existantes, était malheureusement dégradée. Sous son impulsion, nous avons échangé avec Nicolas Pagnol pour savoir où il en était dans son travail patrimonial autour de l’œuvre de son grand-père. C’est à ce moment-là qu’il a évoqué Merlusse. Tout s’est fait dans cet élan. À noter également que la Cinémathèque française va s’implanter prochainement à Marseille. Nous nous intéressons particulièrement aux films qui ont été réalisés dans cette ville et cette région. C’est le cas bien sûr de Merlusse, tourné dans le lycée Thiers où Marcel Pagnol a fait ses études. Par ailleurs, nous travaillons en ce moment avec l’aide du CNC à la restauration d’un autre film tourné dans le port de Marseille, En rade d’Alberto Cavalcanti, une œuvre muette magnifique.

De quel matériel disposiez-vous pour cette restauration de Merlusse ?

Nous savions qu’il n’existait plus de copies argentiques satisfaisantes, y compris dans les réseaux des archives. Heureusement les négatifs étaient plutôt bien conservés au CNC, sauf certains passages. Nous nous sommes basés sur deux sources spécifiques : le négatif et un internégatif pour compenser les manques. Cette restauration n’a pas présenté de difficultés particulières. Il n’y avait rien à reconstruire, ni d’éléments disparus qu’il a fallu chercher. Nous avons numérisé l'image en 4K et le son en parallèle. Je rappelle que la caractéristique du 4K permet de reproduire la qualité granuleuse de la pellicule sans perte de définition. Aussi, le chef opérateur Guillaume Schiffman a assuré la supervision de l’étalonnage, comme il l’avait déjà fait pour la Trilogie marseillaise. Son rôle est de nous aider à respecter le travail d’origine du cinéaste et de son directeur de la photo. Merlusse est en noir et blanc ce qui nous oblige à respecter la densité lumineuse originale afin de révéler et de conserver l’atmosphère du film. On sent d’ailleurs qu’avec Merlusse, le travail d’éclairage et la composition du cadre ont été particulièrement soignés, notamment ceux du couloir qui reviennent plusieurs fois et la séquence dans la cour. Lorsque nous travaillons sur une restauration, il y a des règles presque implicites qui consistent par exemple à ne pas interpréter des intentions. Notre mission est de reproduire fidèlement l’image et le son.

Le film a été tourné au début des années 1930, à un moment où le son vient de révolutionner la mise en scène...

À l'époque du cinéma muet, la grammaire du cinéma (celle du montage, du cadre et des mouvements de caméra en particulier) était libre et sans cesse innovante. L’arrivée du son au cinéma va contraindre les possibilités visuelles, en se rapprochant par exemple des interprètes pour capter leur voix et se limiter à des plans plus figés, souvent dans des décors en studio pour faciliter les prises de son. Très vite, Marcel Pagnol, on le sait, aime placer sa caméra et ses micros en extérieur pour capter la nature et son atmosphère. Il n’hésite pas à pratiquer des mouvements de caméra relativement audacieux. Le son ne semblait donc pas l’avoir limité, au contraire... En 1935, le son existe finalement depuis peu de temps dans le cinéma français et Pagnol est l’un des premiers à s’emparer de ce nouveau langage et ce dès Marius en 1931. C’est assez logique de la part du cinéaste-écrivain qu’il était. Chez lui, les dialogues sont très signifiants. Les techniques sur les tournages et lors du montage évoluaient alors constamment. Pour Merlusse, Pagnol a utilisé un nouveau système sonore et accordait énormément d’importance à cette évolution en portant toujours un regard critique. Lors de la restauration, nous avons conservé le mixage d’époque avec ses spécificités et essayé de retrouver l’intelligibilité des dialogues que le temps avait altérée en assumant la fragilité des prises sonores du milieu des années 1930. La restauration du son a été réalisée avec beaucoup d’attention par Aymeric Gavend, l’ingénieur du son qui fait partie de l’équipe du laboratoire Transperfect, sous la direction de Benjamin Alimi.

Combien de temps a-t-il été nécessaire pour réaliser la restauration de Merlusse ?

Quatre mois et demi et c’est peu. Début janvier 2025, les différents éléments du film avaient déjà été expertisés par le laboratoire Transperfect. Notre objectif commun avec Nicolas Pagnol était que la restauration soit prête pour être présentée à Cannes Classics au mois de mai.

Qu’est-ce qui fait selon vous la singularité de Merlusse ?

C’est un film que Marcel Pagnol n’a pas tourné en studio mais dans le lycée de son enfance. Cette démarche naturaliste est en soi passionnante. Si Pagnol a beaucoup filmé la nature, ici, il reste dans un lieu clos qu’il saisit avec réalisme. Il a une vision documentaire du lieu en question. Sa caméra rend compte des murs décrépis, fissurés, de ces longs couloirs porteurs d’une mémoire. Le lycée devient un personnage à part entière. Merlusse est un grand film sur l’absence et sur l’enfermement intérieur de ces adolescents. Regardez ces plans sur les murs nus, les espaces vides... Les héros du film sont des enfants solitaires, obligés de passer Noël seuls, loin de leur famille, sous le regard déformé et troublant de Merlusse…

Merlusse de Marcel Pagnol

Avec : Henri Poupon, Rellys, André Pollack, Thommeray...

Durée : 1h12

Le film a été restauré en 4K par CMF-MPC et La Cinémathèque française, avec le soutien du CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée, de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Fonds de dotation Marcel Pagnol. La restauration a été effectuée par le laboratoire TransPerfect Media. L’étalonnage a été supervisé par Guillaume Schiffman.

Distribution cinéma par Carlotta Films pour mk2 Films.

En salles le 30 juillet 2025.

Soutiens sélectifs du CNC : Aide à la numérisation et la restauration des films, Aide sélective à la distribution