16 décembre 1929, salle Pleyel, Paris. Un gala en l’honneur de George Méliès est organisé. Alors que sa carrière est terminée depuis une quinzaine d’années, le public est au rendez-vous pour assister à la projection de huit courts métrages, dont le célèbre Le Voyage dans la Lune. Debout sur l’estrade, le réalisateur remercie toutes les personnes qui l’ont accompagné durant sa carrière. Parmi elles, il cite « une artiste éminente, Mme [Berthe] Thuillier qui, pendant vingt ans, coloria avec un remarquable talent les films de la maison Pathé et les [s]iens; travail de bénédictin, demandant, à cause de la petitesse des personnages, une habileté et une sûreté de main qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir comme difficulté d’exécution ».

Si Berthe Thuillier et sa mère Élisabeth sont aujourd’hui oubliées de la grande histoire du cinéma, elles occupent pourtant une place importante dès ses débuts. Alors que les films sont tournés en noir et blanc, c’est tout un ensemble de petites mains, principalement des femmes, qui peignent les pellicules. Réputées plus sensibles aux couleurs d’après l’historien américain Joshua Yumibe, elles forment l’un des rouages les plus importants de l’industrie cinématographique. Les Thuillier dirigent un atelier composé de plus de 200 ouvrières, s’inscrivant ainsi comme de véritables pionnières à une époque où peu de femmes font carrière.

1895 ou la rencontre décisive avec le 7e art

L’histoire de l’atelier des Thuillier commence vers 1875. C’est à cette époque qu’Élisabeth devient veuve et se retrouve à subvenir seule aux besoins de Berthe, sa petite fille de sept ans. Auparavant employée chez Alfred Binant, un marchand de couleurs vendant des fournitures de peintre à Paris, la jeune femme décide d’ouvrir son atelier de coloration de photographies. Quelques années plus tard, Berthe, devenue photographe, fait partie de la communauté artistique de Montmartre tout en participant à la vie de l’atelier de sa mère.

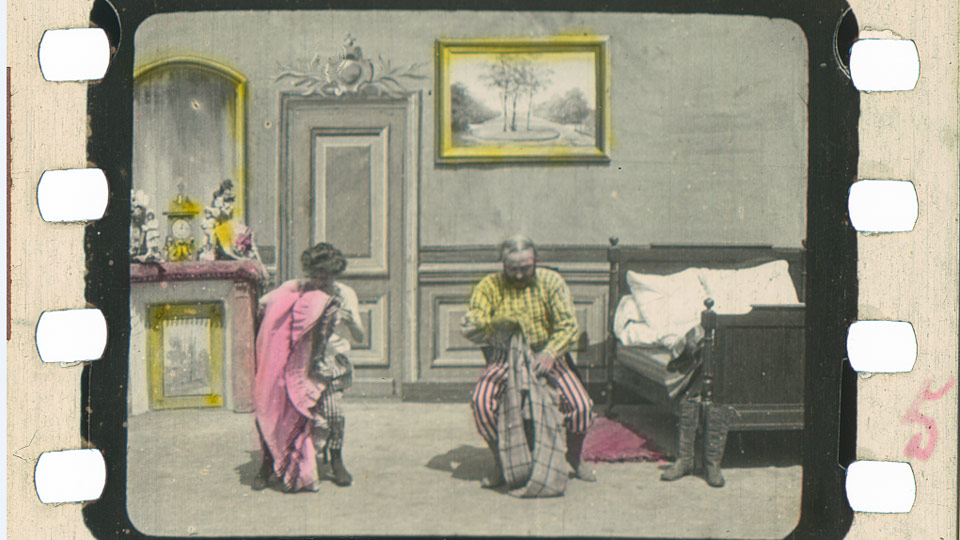

L’année 1895 marque un tournant dans la carrière des Thuillier. Les frères Lumière inventent le cinématographe et leurs premiers films sont projetés devant des spectateurs stupéfaits. D’autres pionniers du cinéma émergent, comme Georges Méliès qui réalise ses premiers courts métrages en 1896. Habitué aux projections en couleur grâce à la popularité de la lanterne magique au XIXe siècle, qui permet de diffuser des images de diapositives colorées, il cherche à utiliser un procédé similaire pour ses « féeries ». George Méliès fait appel au talent de coloristes des Thuillier, dont il sera le principal client jusqu’à la fin de sa carrière. Berthe en témoigne auprès du journaliste François Mazeline dans L’Ami du peuple, lors du Gala Méliès : « J’ai colorié tous les films de M. Méliès pendant quinze ans. Depuis 1897 jusqu’en 1912. Ce coloriage était entièrement fait à la main. »

Une technique reconnue

Berthe Thuillier détaille le processus de coloration des films dans cette même interview : « J’occupais 220 ouvrières dans mon atelier. Je passais mes nuits à sélectionner et échantillonner les couleurs. Pendant le jour, les ouvrières posaient la couleur, suivant mes instructions. Chaque ouvrière spécialisée ne posait qu’une couleur. Celles-ci, souvent, dépassaient le nombre de 20. Nous employions des couleurs d’aniline très fines. Elles étaient successivement dissoutes dans l’eau et dans l’alcool. Le ton obtenu était transparent, lumineux. » Ce travail intense s’effectue à la chaîne mais offre aux coloristes une relative liberté sur le choix des pigments employés.

Vers 1905, Pathé commande aux Thuillier la coloration de la plupart de ses films, alors que la société de production commence à industrialiser son propre atelier de coloristes, situé à Vincennes. À cette époque, l’atelier Thuillier lui livre 3 800 mètres de bobines coloriées chaque mois, à raison de 1,25 franc le mètre, soit 4 750 francs par mois (21 691 euros actuels). L’atelier est si reconnu que Berthe Thuillier, à l’apogée de sa carrière, gagne plus que son deuxième époux, pourtant avocat et rédacteur en chef d’une revue juridique.

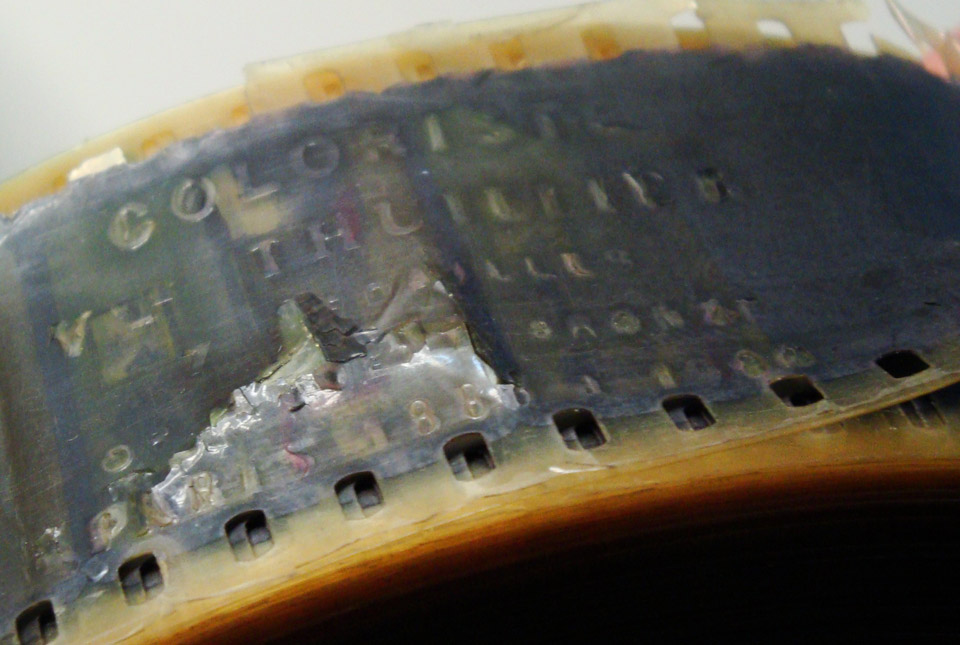

Reconnu en France et à l’international, l’atelier reçoit une médaille de bronze pour l’expertise d’Élisabeth sur les couleurs à l’albumine lors de l’exposition universelle de Paris de 1900. La société de distribution de Georges Méliès aux États-Unis, Starlight, préfère demander aux Thuillier plutôt qu’à une entreprise américaine de colorer leurs bobines, quitte à allonger le processus de fabrication. À partir des années 1900, les pochoirs font leur apparition pour faciliter la tâche aux ouvrières dans ce travail consciencieux. Cette technique consiste à récupérer plusieurs bobines du film, une pour chaque couleur prévue, et à découper les zones à colorier, formant ainsi des pochoirs sur mesure. Si la mise au point des outils est un travail fastidieux, le gain de temps est important. Ce procédé est adopté dès 1903 par Pathé, mais Georges Méliès et les Thuillier préfèrent conserver l’utilisation manuelle du pinceau, plus artisanale.

Apogée et déclin de l’atelier Thuillier

Satisfait du travail rigoureux de Berthe Thuillier, Pathé lui propose de diriger les ateliers de Vincennes. Si la coloriste accepte l’offre dans un premier temps, le contrat n’est finalement pas signé. D’après les historiens du cinéma Jacques Malthête et Stéphanie Salmon, ce refus pourrait être lié à la mort subite d’Élisabeth Thuillier en 1907. Autre hypothèse, une quelconque rivalité supposée entre Berthe et celle qui aurait été sa co-directrice une fois la proposition acceptée. Ou encore, l’utilisation croissante des machines par Pathé, à l’encontre de la méthode artisanale des Thuillier.

L’industrialisation est en effet en marche dans les usines de Pathé, ce qui permet de baisser les tarifs à 0,5 franc le mètre de bobine colorée. Selon les dires de Berthe Thuillier à L’Ami du peuple, les prix pratiqués par son atelier sont beaucoup plus élevés. Ainsi, pour l’un de ses derniers clients, le cinéma des grands magasins Dufayel, elle révèle compter : « De six à sept mille francs par copie, pour une bande de 300 mètres. Nous exécutions en moyenne soixante copies pour chaque production. Le coloriage à la main grevait donc assez lourdement le budget des producteurs. »

Un flou subsiste sur les raisons de la fermeture de l’atelier Thuillier en 1912, tout comme sur les activités de Berthe par la suite. Partie s’installer dans la Somme à Forceville-en-Vimeu, ville d’origine de son père, entre 1922 et 1924, elle aurait continué à exercer son métier. Georges Méliès l’inscrit d’ailleurs dans son carnet d’adresse sous ces mots : « Mme Thuillier, coloriste films, à Forceville-en-Vimeu, par Oisemont ». Lors du Gala Méliès, elle explique : « Si j’avais eu le temps, je me serais occupée moi-même du coloriage des films destinés au gala Méliès. »

D’après Nere Pagola et Joxean Fernández, archivistes à la Cinémathèque de Catalogne, un seul film est directement attribuable à l’atelier Thuillier : Monsieur et Madame sont pressés de Ferdinand Zecca, tourné en 1902 et distribué par la société Pathé. La pellicule coloriée conservée comporte le sceau de l’atelier, retrouvé nulle part ailleurs. En effet, un grand nombre de films de l’époque a été perdu. C’est le cas des négatifs originels du Voyage dans la Lune, dont les versions coloriées par les Thuillier ont permis de créer de nouvelles copies en noir et blanc, en grattant simplement la couleur.

« Aujourd’hui, le métier se perd », se désole Berthe en 1929. Éphémère, la profession de coloriste compte peu de figures de proue en dehors des Thuillier. Malgré le manque de sources sur leur travail et leur filmographie, ces pionnières ont profondément marqué l’histoire du septième art. Mère et fille ont grandement contribué au succès des films qu’elles ont colorisé, offrant ainsi aux premiers spectateurs la découverte fascinante du cinéma en couleurs.

Sources :