Mme la Députée européenne, chère Emma RAFOWICZ,

Mme la DG de l’Institut Norvégien du Film, chère Kjersti MO,

Chère Marine FRANCEN et cher Frédéric SOJCHER,

Mesdames, Messieurs,

Chers Amis,

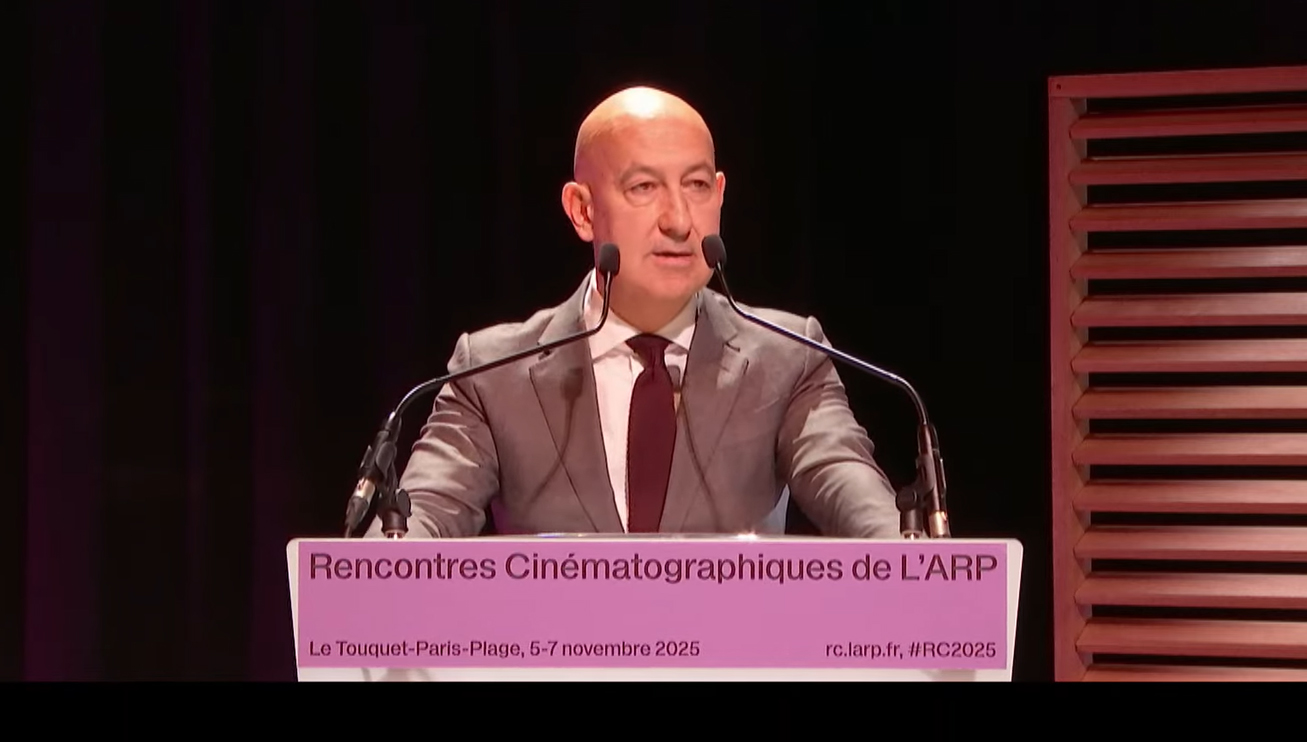

Je suis très heureux d’ouvrir ces 35èmes Rencontres de l’ARP, parce qu’elles demeurent le lieu d’un débat exigeant sur l’avenir du cinéma.

Exigeant parce qu’il n’est pas seulement franco-français : la composition de cette première table ronde transatlantique va de la Scandinavie à l’Italie en passant par la France et les États-Unis.

Exigeant parce que vous y avez associé tous les regards : celui des professionnels – en l’occurrence deux scénaristes : un Américain, cher Howard RODMAN et un Italien, cher Francesco RANIERI MARTINOTTI – celui de la recherche universitaire, chère Chloé DELAPORTE et celui des autorités publiques, que j’ai déjà citées.

***

Le sujet qui nous réunit ce matin, « Dialogue transatlantique : quelles armes pour la culture » est d’une éternelle actualité : il y a bientôt 80 ans, le CNC était créé en miroir des Accords Blum-Byrnes qui réglaient les conditions des échanges cinématographiques entre les deux rives.

Cependant les termes de ce dialogue ont considérablement évolué ces toutes dernières années – pour ne pas dire ces derniers mois.

En effet, le dialogue transatlantique fut autrefois celui du cinéma français et européen, d’une part et des studios de Hollywood, d’autre part. Bref, des histoires de famille entre gens de cinéma. Et comme l’écrivait Michel Audiard, « les histoires de famille, c'est comme une croyance, ça force le respect ». C’était presque le bon temps, même si certains membres de la famille vous faisaient parfois des propositions qu’on ne pouvait pas refuser.

Le dialogue transatlantique, aujourd’hui, a muté.

Car les œuvres sont désormais diffusées, ou réutilisées, par des compagnies américaines – toutes ou presque –, dont beaucoup sont nativement extérieures au monde de la culture. Ce sont les entreprises de plateformes, des réseaux sociaux et désormais celles de l’Intelligence artificielle. Leur chiffre d’affaires, ou leur capitalisation, excèdent la richesse de la plupart des nations : elles ont « la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours », pour filer la métaphore. Et le cinéma n’est, pour la plupart d’entre elles, qu’un enjeu parmi d’autres.

Et c’est bien la participation de ces nouveaux acteurs américains de l’économie mondiale au financement de la création – participation aussi bien en amont, au stade de l’investissement dans la production, qu’en aval au stade du partage des revenus de la diffusion – qui se trouve, je crois, au cœur du dialogue transatlantique « révisé 2025 ».

Et je dis bien : de la création, en général, pas seulement de la création française et européenne. Car après tout, cher Howard RODMAN – et nous allons également entendre un message de Russ HOLLANDER pour les réalisateurs – ce sujet est autant le vôtre que celui de vos confrères français et européens. Vous avez d’ailleurs donné l’exemple d’une mobilisation réussie, avec la grève des scénaristes de 2023. Elle vous a permis d’obtenir des studios et des plateformes de meilleurs salaires, une part plus juste des revenus générés par le streaming et des garanties sur l’emploi et la protection de vos œuvres à l’égard de l’IA.

****

Mais c’est précisément dans ce contexte, qui est celui d’un rapport de forces objectivement plus déséquilibré qu’il ne l’a jamais été, et où la régulation est donc plus que jamais nécessaire, que les fondements de l’écosystème français et européen, sont attaqués : les aides publiques et les obligations d’investissement des diffuseurs dans le renouvellement de la création, les obligations de diffusion d’œuvres européennes pas ces mêmes entreprises, et les crédits d’impôts pour prévenir la délocalisation de nos filières exposées au dumping fiscal.

Ils sont attaqués Outre-Atlantique et je vais y revenir rapidement.

Mais ils risquent d’être affaiblis également à l’intérieur même de notre pays. Un mot sur ce point.

Que représente la filière du cinéma et de l’image animée en France ?

Ce sont 260 000 emplois et un poids dans la richesse nationale équivalent à celui de l’hôtellerie, à deux tiers de celui de l’automobile, supérieur à celui de la métallurgie. C’est une filière dont l’innovation est le principe même ; une filière qui exporte, aussi bien ses productions, que ses savoir-faire et ses talents, dont l’excellence est reconnue dans le monde entier.

La performance de ce secteur se mesure également dans nos salles de cinéma, puisqu’en 2024, 45 % du box-office en France a été assuré par des films français – contre 26 % en Italie et 9 % au Royaume-Uni.

Elle se mesure aussi dans nos territoires, puisque 90% des Français disposent d’une salle à moins de 30 minutes de leur domicile, ce qui explique que deux tiers d’entre eux se rendent chaque année dans un cinéma – et plus de 80% dans le cas des jeunes de 15 à 25 ans.

Cette performance se mesure dans les comptes publics, puisque toute la politique de soutien du CNC à la filière – de la formation des professionnels à la diffusion des films, en passant par l’écriture, la production et la distribution, est entièrement financée par une surfiscalité acquittée par les entreprises du secteur, donc sans un euro des contribuables de l’État. Quant à nos crédits d’impôts, probablement les mieux évalués de toute la fiscalité française, ils parviennent à localiser plus de 90% des dépenses de nos entreprises de production sur le sol national – quelle filière peut en dire autant ? – pour un coût net fiscal de moins de 50M€, lui-même plus que largement neutralisé par les retombées économiques induites par cette localisation.

On pourrait poursuivre encore longtemps cette litanie d’indicateurs.

Je préfère la clore par une considération plus diffuse, mais essentielle. A l’heure où nous nous interrogeons sur les moyens de régénérer la vie démocratique, ne perdons pas de vue qu’il ne peut exister de débat public, de « Cité » au sens politique du terme, que si les citoyens partagent un socle de références communes : linguistiques, morales, historiques voire mythiques, mais aussi culturelles. Ce « monde commun », sans lequel le débat démocratique n’est pas possible, cet art infiniment populaire qu’est le cinéma contribue puissamment à le faire exister, à le transmettre et à l’enrichir.

Alors, dans ces conditions, comment peut-on envisager d’affaiblir un système au coût nul pour les finances publiques puisqu’il génère autant de ressources qu’il en utilise, et qui atteint l’ensemble des objectifs d’intérêt général, culturels et industriels, qui lui sont fixés ?

Je crois qu’on ne peut pas, en même temps, sauter sur sa chaise comme un cabri en disant : « souveraineté nationale ! souveraineté culturelle ! réindustrialisation ! » et envisager – précisément au moment où notre industrie, notre culture et notre souveraineté sont contestées de l’autre côté de l’Atlantique, un désarmement unilatéral consistant, par exemple, à dériver les moyens du CNC, voire à le supprimer complètement, ou encore à démanteler nos défenses fiscales contre la délocalisation.

Quelle étrange haine de soi, quelle pulsion de mort, peut nous pousser à nous tirer ainsi une balle dans le pied, alors que nous sommes en tête du peloton européen, voire mondial sur certains plans.

Car c’est justement parce que notre modèle marche – parce qu’il ne coûte rien au contribuable de l’État, parce que ses films occupent nos écrans, parce qu’il produit et crée de la valeur dans notre pays, parce qu’il nous permet de garder la main sur nos récits, parce qu’il fait rayonner la France dans le monde – qu’il est contesté unilatéralement et injustement.

Alors, plutôt que d’en saper nous-mêmes les bases, plutôt que de le fragiliser de l’intérieur, mobilisons-nous au contraire et resserrons les rangs, pour démonter les caricatures et la désinformation et redonner ainsi sa dignité et sa loyauté au dialogue transatlantique.

***

Et à cet égard, il y a beaucoup à faire !

La seule consolation, c’est que nous voilà embarqués dans le même bateau que nos partenaires européens.

Notre régulation est attaquée à la fois par les pouvoirs publics américains, dans un style tonitruant assez nouveau – VERY STRONGLY. Mais attaquée aussi sous les formes plus classiques du lobbying ou du contentieux. Et quant au fond, elle est attaquée tantôt avec les arguments cyniques d’une volonté de puissance désinhibée, tantôt avec un discours plus abstrait, au nom de la liberté d’entreprendre, de la liberté des échanges et de l’innovation, qui seraient bridées en Europe par une régulation à la fois discriminatoire et inefficace.

Pas grand-chose de neuf, donc, si ce n’est sur la forme. Mais dans le contexte de déséquilibre inédit entre les deux rives de l’Atlantique – à l’heure où les entreprises les plus riches du monde ne sont plus celles du pétrole et de l’automobile, mais celles des nouvelles technologies – il faut moins que jamais s’y laisser prendre.

Car le débat, en réalité, n’oppose pas le camp de l’intervention publique à celui de la liberté. Nulle part, les pouvoirs publics se sont privés d’intervenir dans le cinéma et l’audiovisuel, aux États-Unis encore moins qu’ailleurs. La cession forcée des activités américaines de TikTok, ou d’autres mouvements capitalistiques plus ou moins téléguidés, en sont les tout derniers exemples. To intevene, or not to intervene, that is not the question. Le véritable débat est celui de savoir, puisque intervention il y a, quel modèle de régulation on choisit, à la poursuite de quels objectifs.

A cet égard, les annonces protectionnistes américaines auront le mérite de dissiper toute illusion en France et en Europe – on peut l’espérer.

Certes, l’idée des « droits de douane » pour les films tournés hors du territoire américain nuira essentiellement à l’industrie… des États-Unis ! C’est une slapstick comedy dans laquelle, en tant qu’Européens, nous serions surtout spectateurs.

Il n’en demeure pas moins que la liste de l’intégralité de nos dispositifs de régulation est sur la table du représentant américain au commerce, chacun de ces dispositifs étant identifié comme une « barrière aux échanges » – depuis la taxe sur les billets jusqu’aux obligations d’investissement, en passant par les engagements de programmation.

Nous devons avoir en tête également les attaques directes d’entreprises américaines contre les dispositifs de régulation de nos voisins.

Je pense à la Belgique francophone, où les obligations d’investissement font l’objet d’un recours de streamers devant la Cour constitutionnelle en attendant, peut-être, la Cour de Justice de l’Union européenne. C’est aussi le cas de la Communauté flamande qui se trouve opposée à des plateformes de partage de vidéos. Ces batailles juridiques pourraient peser sur les marges de manœuvre futures de tous les pays de l’UE. Et on ne peut pas clore ce tour d’Europe des contentieux sans citer celui qui a été formé contre l’arrêté d’extension de notre chronologie des médias.

Pourtant, si quelque chose caractérise le modèle européen et français, c’est bien l’ouverture sur le monde, la neutralité et la non-discrimination en fonction de l’origine des entreprises et des artistes.

Car les chiffres sont têtus : les films américains représentent 69% des entrées en salles en Europe, tandis que les films européens sont quasiment invisibles aux États-Unis.

Ce n’est ni par masochisme, ni contraints et forcés, que de grands réalisateurs comme Richard LINKLATER ou Jim JARMUSCH ont tourné leurs dernières œuvres tout ou partie en France ; que Brad PITT s’est associé à Mediawan pour créer sa société de production ; que Nathalie PORTMAN a coproduit le film d’animation Arco, d’Ugo Bienvenu.

Si la régulation française faisait obstacle aux échanges, est-ce que cette année, 27 pays du monde sur 86 auraient choisi une coproduction avec la France pour les représenter à l’Oscar du meilleur film étranger ?

Bref, qualifier de pénalisant et discriminatoire un modèle qui, au contraire, vise à rééquilibrer les rapports de force, à prévenir les monopoles et à garantir la diversité culturelle, et qui accueille à bras ouverts les talents, les œuvres et les entreprises américaines, cela relève d’une rhétorique orwellienne – celle-là même où le Ministère de la Vérité est chargé de dispenser le mensonge, et le Ministère de la Paix de mener une guerre perpétuelle.

***

Cette inversion du sens, le Parlement européen l’a justement pointée dans sa récente et très importante Résolution du 23 octobre 2025, en défense des obligations d’investissement et de diffusion d’œuvres européennes, prévues par la directive SMA.

Ce qui m’amène à évoquer, pour finir, les deux sujets à l’agenda de l’UE qui détermineront largement notre capacité à préserver, en Europe et en France, la diversité et la souveraineté culturelles.

Le premier de ces sujets est celui du Budget.

La Commission européenne a récemment présenté sa proposition pour 2028-2034, dans laquelle elle augmente les moyens potentiellement consacrés au cinéma et à l’audiovisuel européens. Ce projet pose toutefois beaucoup de questions au sujet desquelles la France se mobilisera dans les prochains mois – nous espérons ne pas être les seuls. En effet, cette proposition intitulée AgoraUE témoigne d’une approche nouvelle puisqu’elle est supposée soutenir aussi bien la culture et les médias que la « citoyenneté active, les droits et les valeurs ».

Ce rapprochement peut être considéré positivement : ce faisant, la Commission reconnaît que les œuvres ne sont pas seulement un enjeu culturel et industriel, mais aussi une clé pour l’avenir de nos démocraties.

Mais dans ces conditions, il faut prendre la Commission au mot : nous pourrons d’autant moins nous satisfaire de demi-mesures, sur le plan des moyens comme sur celui des principes.

Sur le plan des moyens, la hausse de l’enveloppe consacrée à AgoraEU doit profiter aux priorités culturelles et nous serons attachés à le faire valoir. Parmi nos interlocuteurs privilégiés, j’espère que nous pourrons compter sur le Parlement européen, qui avait été – déjà – le premier allié du renforcement de l’actuel programme Europe Créative, lors des précédentes négociations budgétaires.

Sur le plan des principes, ensuite : la proposition de la Commission ne cible à ce stade, ni la production indépendante, ni le soutien à la distribution en salles. Là encore, nous serons mobilisés pour réintégrer ces « marqueurs » essentiels de la diversité.

Mais pour ce faire, nous avons besoin de votre aide. Car pour mobiliser de l’argent européen sur ces priorités, il faut que nous puissions témoigner auprès de la Commission de quelles façons concrètes il permettra de renforcer le lien entre les œuvres et les publics.

Le second des sujets à l’agenda européen, c’est la pierre angulaire de notre secteur : la directive SMA.

Vous le savez, cette directive pourraient être réouverte fin 2026. A Bruxelles et dans les capitales, son évaluation a déjà commencé.

La France a tiré un très bon bilan de sa transposition, dont témoignent encore récemment les bons résultats en salle de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan et Un ours dans le Jura respectivement financés par Amazon et Netflix au titre de leurs obligations de financement. Je pense aussi à la sortie en salle des premières œuvres de cinéma d’animation financées par les plateformes comme Marcel et Monsieur Pagnol ou Arco.

Évidemment, nous ferons valoir ces résultats auprès de la Commission pour l’inciter à préserver les dispositifs existants, mais aussi pour lui rappeler l’importance de laisser aux États membres des marges de manœuvre dans leur transposition pour s’adapter aux changements.

C’est par exemple ce que nous avons fait lorsque nous avons constaté que notre transposition ne portait pas ses fruits s’agissant des genres minoritaires dans l’audiovisuel – animation et documentaire. A l’initiative de la ministre de la culture, une révision de notre transposition a été préparée et la Commission ne s’y est pas opposée. Le Conseil d’État, après l’Arcom, sera très prochainement saisi de ce projet de décret. Cette flexibilité témoigne du pragmatisme de notre approche.

Par ailleurs, la directive comporte aujourd’hui certaines limites, qui pourraient utilement être discutées si elle était effectivement réouverte. Ce sont les pistes du rapport Raynaud que j’avais présenté l’an dernier.

D’abord, resserrer la définition de l’œuvre européenne, afin d’éviter que des œuvres tout à fait extra-européennes naviguent sous ce pavillon et vident de leur sens les obligations d’investissement et de diffusion.

Ensuite, améliorer l’exposition de nos œuvres, en permettant à chaque État membre de l’Union de fixer, dans sa loi nationale, des quotas de diffusion plus exigeants pour tous les acteurs qui ciblent son territoire.

Enfin, pour créer l’équité entre diffuseurs linéaires et non-linéaires, réhausser le quota de diffusion des œuvres européennes, actuellement de 30%, à un minimum de 50%.

Nous avons partagé ces pistes avec nos homologues européens dans le cadre des EFAD et je crois – chère Kjersti – qu’elles ont trouvé une certaine résonance au-delà de nos frontières.

Voici pour les deux sujets d’ores et déjà à l’agenda européen.

Et puis il y a, bien sûr, les serpents de mer, qu’il ne faut pas perdre de vue.

Je pense aux attaques contre le géoblocage – ici, ce n’est même plus de serpent qu’il faut parler, mais de Jurassik Park – qui reviennent comme une antienne, en dépit de sa nécessité pour le financement de la création.

Je pense à l’Intelligence artificielle et à l’opposition stérile entre innovation et régulation, sempiternellement agitée à ce sujet, alors que la sécurité juridique est au contraire une des conditions de l’innovation.

Je sais que certains d’entre vous s’impatientent et ont notamment été déçus par les fruits du règlement sur l’IA. Mais je ne doute pas qu’à terme, si la volonté politique demeure, nous intégrerons cette révolution technologique, comme les précédentes, à notre modèle de financement et de diffusion de la création.

A notre niveau, au CNC, nous avons pris les devants grâce aux leviers dont nous disposons : en imposant une transparence aux porteurs de projets ; en leur ouvrant la possibilité de s’opposer à l’utilisation de l’IA dans l’instruction de leurs dossiers ; en responsabilisant les membres de nos commissions s’ils utilisent l’IA dans leur travail ; mais aussi en créant un observatoire qui évalue régulièrement les impacts de toute nature de cette technologie.

***

Le CNC est donc pleinement mobilisé pour que la régulation française et européenne évolue dans le bon sens, au service de la diversité culturelle, dans le cadre de notre modèle ouvert sur le monde. Nous travaillons inlassablement avec nos partenaires des autres États membres. Par exemple, au printemps dernier, nous avons su mobiliser en quelques jours les ministres de la culture européens en amont du Festival de Cannes, où ils ont publié une déclaration commune en soutien à notre modèle. Les annonces américaines rendent plus vitale que jamais cette solidarité européenne.

Mais ces annonces confirment aussi la nécessité d’une cohésion franco-française autour de ce trésor national que constitue notre filière du cinéma et de l’audiovisuel.

Évidemment, nos dispositifs ne sont pas parfaits et leur amélioration constitue un processus permanent. Nous sommes les premiers à dire que le CNC doit toujours se remettre en question pour s’adapter aux besoins de la création et de la diffusion des œuvres : ainsi, nous venons de placer l’éducation aux images au cœur de nos priorités stratégiques. Et le CNC doit veiller également à la diversité de ses choix en matière de soutien, ainsi qu’à leur neutralité – comme tout service public qui se respecte, car la neutralité est non seulement une loi du service public, de celui qui est confié au CNC comme de tout autre, mais une des conditions de la confiance des citoyens dans le service public.

Mais si nos dispositifs, donc, demeurent perfectibles, je crois qu’il serait irresponsable de tirer argument de telle ou telle insuffisance ponctuelle pour faire l’impasse sur l’acquis artistique, industriel, sociétal et démocratique, dont le CNC est le garant – et qui fait l’admiration de tous nos partenaires dans le monde.

Certes, notre pays traverse un contexte politique bien particulier.

Certes, la situation de nos finances publiques peut expliquer une certaine fébrilité, aussi bien de la part des médias que des responsables politiques dont la tâche est aujourd’hui particulièrement ardue.

Mais il faut, alors, garder à l’esprit que les choses bonnes, notamment lorsque ce sont des biens collectifs, mettent très longtemps à être créées, alors qu’elles peuvent, en revanche, être irrémédiablement compromises en un instant, par une seule décision trop hâtive.

Cette prudence dans le maniement du gouvernail, s’impose d’autant plus en période de vents violents sur l’Atlantique Nord…

Mais vous pouvez compter sur le CNC pour indiquer le cap.

Je vous remercie de votre attention.