Dès la scène d’ouverture de Tropic, on se retrouve immergé, comme en apnée, et on comprend très vite que l’eau est l’élément qui va irriguer (sans jeu de mots) tout le film. Comment avez-vous utilisé la pellicule 16 mm et rendu palpable cette dimension aquatique ?

On connaît les contraintes de la pellicule, alors c’était évidemment un challenge pour tout ce qui était aquatique. En réalité, le choix du 16 mm s’est d’abord imposé par rapport à la fabrication du « monstre », la prothèse de Tristán. Le pari, c’était surtout que le spectateur accepte sa transformation physique, et le grain du 16 mm permettait de gommer l’effet prothétique du maquillage de Louis Peres. Je suis un grand fan de pellicule. Le fait d’altérer l’image lui apportait une fragilité et une poésie supplémentaires. On y croit beaucoup plus que si on avait tourné en numérique/4K/ultra HD, auquel cas il aurait fallu concevoir un maquillage encore plus précis. On a tourné au mois d’août et je tenais à avoir une image un peu poisseuse. Le 16 mm capte la sueur, les brillances sur les peaux. Il y a un truc assez unique qu’on n’arrive pas à recréer avec le digital.

Le film est assez hybride dans son esthétique : il y a un climat dystopique, presque horrifique, qui retranscrit la tension fraternelle, mais la lumière de la réconciliation n’est jamais loin. La captation 16 mm y est-elle pour quelque chose ?

Oui, ça a contribué à cette dualité, à ce côté clair-obscur. Avec la pellicule, on n’a pas de retour vidéo, donc il faut faire confiance au chef opérateur, à ce qu’il voit dans l’œilleton. Quand on tourne en numérique, on n’a quasiment plus besoin d’éclairer grâce aux capteurs ultra perfectionnés qui permettent presque de tourner dans le noir. C’est sûr qu’avec le 16 mm, on a une perte de détails, et parfois de subtilités dans les basses lumières. On a moins de contrôle sur la lumière mais c’est aussi la magie du format : découvrir ses rushes trois jours après et, si c’est trop sombre, l’accepter, car c’est imprimé.

Il y a aussi ce contraste flagrant entre la bande originale électro, aux sonorités 80’s, presque nostalgiques, et l’image 16 mm qui semble éviter à tout prix le numérique, la définition parfaite. Comment avez-vous pensé cet équilibre ?

Quand j’ai rencontré Sebastian, je lui ai demandé un côté un peu épique dans la BO, mais très populaire en même temps. Il avait une totale liberté, mais je lui avais donné en références les génériques des dessins animés des années 80 : Goldorak, Cobra ou Capitaine Flam. Finalement, le mariage entre sa musique et l’image fonctionne bien et contribue à cet aspect série B. D’ailleurs, on se rend compte que Cronenberg, Verhoeven ou Romero ont aussi commencé à utiliser la musique électronique dans des films fauchés.

La photographie évolue progressivement au fil de la narration, de l’argentique à l’image numérique. Cette transition a-t-elle aussi servi l’évolution psychologique des personnages ?

C’est complètement ça. Il y a des spectateurs qui y sont sensibles, et d’autres qui ne le remarquent pas du tout. L’idée, c’était de marquer une vraie rupture sur le dernier chapitre : tout le film est en 16 mm, à l’épaule, et le dernier chapitre est en numérique, avec des plans statiques.

Une rupture qui traduit peut-être la fatalité à laquelle les jumeaux sont confrontés…

La fatalité et surtout la maturité du personnage de Lázaro. Dans les premiers chapitres, il est perdu, épris de sentiments qu’il n’arrive pas à contrôler, qui bouillonnent dans sa tête et dans son corps. À la fin, il acquiert une certaine maîtrise de lui-même et de son destin.

Le film semble être tiraillé entre le drame familial et la science-fiction. En plus de jouer avec le son et l’image, vous jouez avec les genres.

J’étais un grand consommateur de mangas sh?nen, car j’aime cette liberté de ton où l’on bascule du drame humain à la SF ou à l’horreur très rapidement. J’aime manier les genres, surprendre les spectateurs et leur faire découvrir d’autres systèmes narratifs. C’est ce que j’aime voir au cinéma. Je suis un fanatique du son, de l’image, de l’expérience de la salle ; cette idée de « prendre en otage », de malmener le spectateur dans une salle fermée pour lui faire vivre une véritable expérience sensorielle. Quand je filme, quand je monte, quand je travaille le son, je pense d’abord à la salle.

C’est plutôt cohérent avec les thèmes de l’astronomie et du cosmos qui sont au cœur de l’intrigue…

Oui, on peut pousser le délire plus loin, en imaginant ce que pourraient vivre des astronautes quand ils sont enfermés dans une capsule.

Votre expertise dans les arts graphiques vous a-t-elle suivi dans ce premier long métrage de fiction ?

J’ai toujours navigué entre le clip et le court métrage un peu expérimental, et justement ultra sensoriel. Le travail du son reste pour moi indissociable de l’image, je ne conçois pas l’un sans l’autre. Je crois que c’est Kubrick qui disait qu’un film devait être plus proche de la musique que de la fiction. On a beau faire les plus belles images du monde, si on met un mauvais son dessus, ça peut tout saccager ; à l’inverse on peut faire des images très moches et mettre un son absolument incroyable, et plonger les spectateurs dans un état émotionnel hallucinant.

Y a-t-il des cinéastes qui vous ont inspiré le choix de la pellicule 16 mm, une technique finalement assez propre à ce cinéma expérimental ?

Que ce soit Paul Thomas Anderson, Tarantino ou même Nolan (et je ne me compare pas, loin de là), tous s’accrochent à la pellicule, au 35, au 70 mm. À une échelle un peu moindre, c’est du 16 mm. J’aime la puissance de la pellicule. Au-delà de l’image et de ce que ça imprime sur la rétine, il y a quelque chose d’assez magique qui se passe sur un plateau, une forme de concentration quasi religieuse qui s’installe car les prises sont comptées (on ne va pas au-delà de trois en général), on rentre presque dans un état de transe. On ne le ressent pas avec le numérique.

Tropic a bénéficié d’une aide spéciale du CNC pour les effets spéciaux numériques. Comment ces dispositifs ont aidé à la création de votre film, à son univers futuriste ?

Le financement nous a permis de travailler numériquement. C’était essentiel pour la prothèse, par exemple, pour effacer des aspérités qui semblaient un peu plastiques. L’aide aux effets spéciaux nous a aussi servis pour la scène de la contamination dans le lac, le moment où Tristán est happé par le liquide vert, car c’est du pur travail de 3 D. Les effets spéciaux sont un médium auquel je me suis intéressé très tôt, et que je trouve pertinent pour ouvrir le champ des possibles d’un point de vue créatif. Mais je ne voulais pas faire du film une démonstration de ce qu’on peut réaliser aujourd’hui avec les SFX, je voulais que ça reste en arrière-plan. Le choix de la pellicule n’est pas gratuit, et c’est pareil pour les effets numériques.

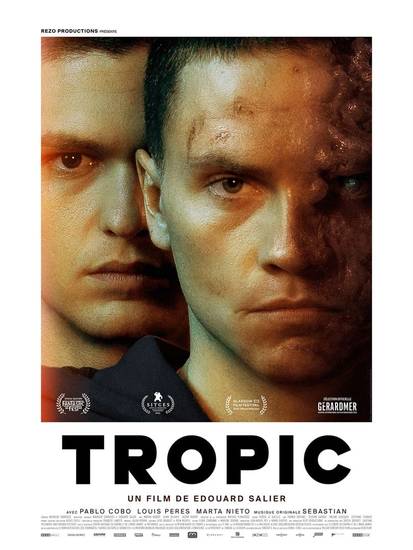

Tropic

De Édouard Salier

Avec Pablo Cobo, Louis Peres, Marta Nieto

Production : Rezo Productions

Distribution : Rezo Films

Soutiens du CNC : Avance sur recettes avant réalisation, Aide à la création de musiques originales, Aide sélective vfx, Aide sélective à la distribution (aide au programme)