En interview, il ne faut pas longtemps à Éric Besnard pour reconnaître son intérêt pour l’œuvre de Victor Hugo. Pourtant, insiste-t-il rapidement, le projet de Jean Valjean n’est pas né d’une fascination isolée pour « l’ogre des lettres », il s’inscrit dans une réflexion plus large sur ce qu’il appelle les « valeurs essentielles » de la société française. Après des films de genre, puis des œuvres plus intimes, le cinéaste a ouvert avec Délicieux (2021) une veine historique et politique assumée. « J’ai fait un film sur le premier restaurant au moment où arrivaient les plateformes de livraison, raconte-t-il. C’était une manière de dire : nous sommes un pays de convivialité. Un pays où l’on s’arrête pour manger, pour converser. L’art de la conversation, c’est important. Et la sensualité aussi. Le siècle des Lumières, c’est aussi ça. » Puis, en 2024, est sorti , consacré aux premières institutrices de la République : « J’ai voulu rappeler que la laïcité, l’école obligatoire, c’est ça. Au moment où l’on égorgeait des professeurs, c’était ma toute petite réponse. Je cherchais à rappeler quel était notre modèle. »

Dans cette filmographie marquée par un retour à des fondamentaux, Hugo s’impose presque naturellement. Le cinéaste explique : « Je me suis dit que j’aimerais faire un film humaniste, sur l’humanisme, qui me semble être l’une des valeurs essentielles de la France depuis Montaigne. Victor Hugo est un homme absolument exceptionnel pour deux raisons. D’abord, c’est un Pic de la Mirandole : il sait tout faire, il a tous les talents. C’est un styliste immense, baroque dans ses romans, un poète, un dramaturge, un peintre. Et surtout, c’est le symbole de l’intellectuel engagé. Sa vie est un long combat, jusqu’aux dix-sept années d’exil. »

Le rapport à l’archétype

Le fruit du hasard ? On lui a proposé à deux reprises d’adapter Les Misérables. À chaque fois, il a relu le roman. « Très vite, j’ai repéré des moments au grand potentiel cinématographique, raconte-t-il. Mais l’idée d’adapter l’intégralité de ce roman-monde ne tenait pas. Pour tout faire, il aurait fallu douze heures. C’était le minimum pour rendre le côté baroque et débordant. » Un autre élément le frappe à la suite de ses relectures : « Il n’y a pas d’autre exemple en littérature d’un livre qui crée autant d’archétypes. Gavroche, Cosette, les Thénardier… Hugo a créé des mythes. Dans la rue, si je dis “Cosette” ou “Gavroche”, tout le monde voit qui ils sont, sans avoir lu le roman. »

C’est précisément ce rapport à l’archétype qui intéresse Éric Besnard. Il revendique d’ailleurs un travail sur des personnages forts, mais vivants : « Out of Africa, ce sont des archétypes : la femme isolée, le héros aviateur… Sur la route de Madison, c’est un photographe vieillissant et une femme mariée. On peut les résumer ainsi, mais il faut qu’ils soient suffisamment puissants pour que le cinéma les fasse vivre. » Son exigence de scénariste prolonge ce principe : « Les personnages doivent vous imposer l’écriture. On ne peut pas faire n’importe quoi. Si un personnage est hypocrite, il doit l’être tout le temps, sauf révolution intérieure. À un moment, ce n’est plus moi qui choisis : je dois être honnête. J’essaie de créer des personnages qui me racontent où ils vont. »

Pour Jean Valjean, le réalisateur a décidé de se concentrer sur « les 80 premières pages des 1 000 pages » des Misérables, enrichies d’autres textes de Hugo, notamment Claude Gueux. « À un moment, je me suis dit qu’il fallait prendre Hugo et en imbiber ma narration. J’ai voulu le mettre dans le film », résume-t-il. L’axe du récit devient alors limpide : la transformation de Jean Valjean après sa rencontre avec l’évêque Myriel. « Valjean naît là. Il naît au moment où il laisse entrer la lumière, où la pierre se fond. Je serais japonais, j’aurais appelé le film La Pierre et la Lumière. » Ce travail d’adaptation est aussi passé par une manière précise de montrer l’errance et le rejet de Valjean. Éric Besnard rappelle que, chez Hugo, le passage d’auberge en auberge est bref et souvent écarté des adaptations. « Dans le roman, le personnage rebondit quatre fois : le chien est là, on le jette de partout. Moi, j’ai ajouté la notion de cimetière, pour suggérer que même les morts ne veulent pas de lui. Le concept reste celui de Hugo, mais je le déplace. Chez lui, la vieille dame qui envoie Valjean “au fond de la rue” se trouve devant une église ; moi, je la mets dans la nature, dans des ruines, et elle lui dit : “Vous avez essayé de frapper là ?” C’est la première porte qui s’ouvre. »

Très vite, la question de la langue s’est imposée comme un troisième enjeu majeur de l’adaptation. « Quand j’ai dit que je voulais garder la langue de Hugo. On m’a répondu : “C’est trop fleuri.” Moi, je tourne en France. Les gens aiment la langue française. Arrêtons de les prendre pour des crétins. Ce n’est pas parce que le langage de la télévision est raboté que je dois faire la même chose au cinéma. » Le cinéaste précise : « Je ne dis pas qu’il faut faire du Rabelais en vieux français. Je dis qu’il faut garder la puissance de la langue, qu’elle soit du verlan, du Audiard, du Guitry, ce que vous voulez. Avec Hugo, cette puissance est folle. » Sa méthode : « Je lis Hugo, au sens large. Je vais voler chez lui des thèmes, des structures grammaticales, une forme de pensée. J’essaie de tenir ce ton tout le temps. Je suis convaincu que ce n’est pas anti-cinématographique. » Mais cela suppose des interprètes capables de soutenir cette langue : « Comme par hasard, j’ai quatre acteurs qui ont une formation théâtrale, poursuit Éric Besnard. Ce sont des gens qui peuvent dire ce texte. Ce n’est pas que les autres seraient moins bons, mais c’est plus facile quand on a déjà récité des classiques. »

L’adaptation passe également par des coupes. Éric Besnard a ainsi supprimé la célèbre phrase « Je te rachète ton âme », qu’il jugeait trop connotée. « J’ai déjà des croix dans le film et un personnage positif qui est prêtre, précise-t-il. Je voulais que le message soit beaucoup plus large, presque spinoziste. Ce n’est pas la main tendue catholique, c’est la main tendue tout court. Une vieille dame africaine, un mandarin chinois, quelqu’un de vulgaire, un transgenre… Peu importe. L’important, c’est la main tendue. Elle est partout. » À l’inverse, il a ajouté des éléments absents du roman, comme la tentation meurtrière de Valjean envers l’évêque. « C’est la dernière tentation du Christ. On a bien le droit d’écrire un livre et de faire un film qui s’appellent La Dernière Tentation du Christ. Là, c’est la même logique : c’est un homme qui résiste à la bonté. Toute sa structure mentale repose sur l’idée que la bonté ne peut pas exister ; sinon, ses vingt ans de bagne ne seraient que de l’injustice pure. » Cette même idée a présidé au traitement du bagne : « Chez Hugo, le bagne est presque absent, trois phrases. Pour montrer cet homme-pierre, il fallait le montrer tapant la pierre. Le cinéma doit parfois illustrer pour que le spectateur ressente ce que ressent le personnage. »

Les personnages féminins

Le film d’Éric Besnard s’arrête à l’épisode de Petit Gervais. « Après, ce n’est plus Jean Valjean, c’est Monsieur Madeleine. Il n’est plus le même. Il naît au moment où la lumière entre, où la pierre se fond. » Longtemps sceptique sur cet épisode qu’il jugeait redondant, le cinéaste a fini par en saisir la nécessité. « Valjean a résisté à tout, y compris à la bonté absolue. Et là, il suffit d’une simple pièce, une pièce d’un enfant qui roule… Il est à nouveau violent. C’est indéfendable. Là, il implose. En relisant ce passage, j’ai compris : c’est ici que tout fini. » Le réalisateur avait imaginé prolonger ce mouvement par des séquences dans la nature, retirées au montage. « Je pense que le personnage part transformé. Il avance. Cela n’arrivera qu’une seule fois dans ma vie : faire un film dont tout le monde connaît la suite. » Il ajoute, non sans humilité : « Le procès où Madeleine/Valjean se dévoile, je ne pouvais pas faire mieux que dans l’adaptation de Raymond Bernard. Je trouve cette séquence sublime. Bernard fait du Fritz Lang dans la lumière et la mise en scène. Je ne pouvais pas lutter, je me suis dégonflé. » (Rires.)

Reste une dernière question : le traitement des personnages féminins, relativement absents du roman original. Le réalisateur explique : « Je voulais un film à quatre pour tisser des symétries et des oppositions : deux personnages d’extraction populaire, deux aristocrates ; deux hommes, deux femmes ; deux êtres traumatisés et mal regardés, deux pour lesquels ce n’est pas le cas. » Il a donc étoffé Baptistine, la sœur de l’évêque, ainsi que Madame Magloire, réduites dans le roman à quelques lignes. Une manière aussi de remettre des femmes dans un univers d’hommes. Éric Besnard s’amuse d’un clin d’œil : « À un moment, je fais dire à Baptistine que si un écrivain racontait cette histoire, les femmes seraient inexistantes… C’est exactement ce qu’a fait Hugo ! » Au terme de son processus d’adaptation, Éric Besnard résume ainsi l’enjeu de son Jean Valjean : « Ce ne sont pas Les Misérables qui m’intéressent. C’est Victor Hugo. Et ce n’est pas Victor Hugo seulement. C’est l’humanisme. »

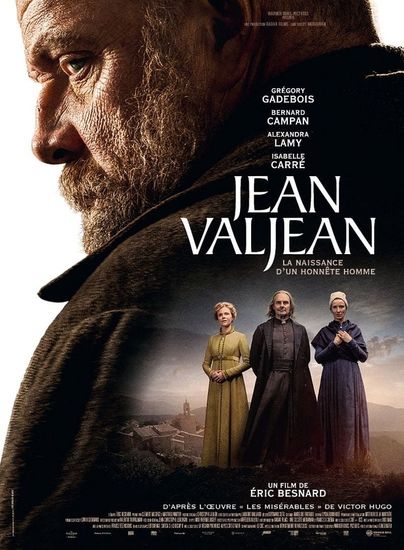

JEAN VALJEAN

Réalisation : Éric Besnard

Scénario : Éric Besnard d’après l’œuvre de Victor Hugo

Production Radar Films, Mediawan Studios

Coproduction : France 3 Cinéma

Distribution : Warner Bros. France

Ventes internationales : Ginger & Fred

Sortie le 19 novembre 2025

Soutien sélectif du CNC : Aide à la création de musique originales