Comment est né le French Film Festival de Richmond, en Virginie ?

Nous sommes tous les deux professeurs, de littérature française et de cinéma, dans deux universités de Virginie. Depuis toujours, nous cherchons un moyen d’engager les jeunes Américains dans la langue et la culture française. Le meilleur des médiums nous paraissait le cinéma d’autant qu’à l’époque, au début des années 1990, le public aux Etats-Unis, avait une conception erronée de ce qu’était le cinéma français. L’impact de la Nouvelle Vague était tellement important que tout le monde se figurait que le cinéma français était resté comme tel. Nous voulions montrer qu’il était plus diversifié.

Racontez-nous la première édition.

En 1993, nous avons projeté cinq films sur le campus de VCU (Virginia Commonwealth University). La petite voleuse de Claude Miller s’inscrivait dans l’héritage du cinéma français de la Nouvelle vague puisque c’était un projet que François Truffaut voulait réaliser. Mais nous avons voulu aussi montrer un autre ton avec des films comme Trop Belle pour toi de Bertrand Blier. Les réalisateurs faisaient des rencontres via téléconférence avec le public. Ça a été le cas par exemple pour Jean-Paul Rappeneau dont nous présentions Cyrano de Bergerac.

Cela a-t-il été tout de suite un succès ?

Dès la première année, nous avons compris que nous avions rempli une attente parce que le public, venu des quatre coins des Etats-Unis, a été très nombreux. Du coup, dès la quatrième édition, nous avons pu investir le Byrd Theater, un cinéma de 1400 places, dont l’écran est quasiment aussi grand que celui de l’Auditorium Lumière à Cannes. Ce palace des années 1920 est un endroit vraiment spectaculaire pour projeter des films. Les trois premières années, le festival était gratuit puis nous avons dû le rendre payant pour le rendre viable. On nous décrit souvent comme un festival de films privé, mais nous sommes professeurs et ne recevons aucun salaire de ce projet. On fait ça par passion pour la culture française.

De quoi êtes-vous le plus fier ?

Au fil des années, le public est venu de plus en plus nombreux. Nous avons dépassé les 21000 entrées. Les spectateurs viennent pour découvrir des films en français avec sous-titres anglais, mais aussi pour échanger entre eux, avec les équipes de films. Nous avons beaucoup de jeunes festivaliers désireux de voir un autre type de cinéma. Notre festival est parfois la seule chance de voir des longs métrages français qui n’auront pas de distributeur aux Etats-Unis. Nous avons étoffé notre sélection de courts métrages et apprécié d’accompagner les talents, comme Xavier Legrand dont nous avions projeté le court Avant que de tout perdre puis le premier long, Jusqu’à la garde. Nous avons véritablement instauré un dialogue créatif entre l’industrie du film français et le public américain, et plus généralement une authentique amitié franco-américaine.

On décrit souvent les Américains comme hostiles aux sous-titres…

C’est assez étrange comme idée et presque insultant. Notre festival en est la preuve. Nous avons même des projections à destination des enfants, comme Belle et Sébastien 3 : Le dernier chapitre l’an dernier, et de voir les jeunes Américains lire les sous-titres sans difficulté était très émouvant. L’idée qu’on se fait du marché américain est fausse. Les Américains veulent plus de films français. Les étudiants et les professeurs viennent de tout le pays par amour pour la langue et la culture françaises. Il faut qu’il y ait plus d’initiatives comme la nôtre.

Comment avez-vous développé votre programme de master classes ?

La première master class a été donnée par Claude Miller. Aujourd’hui, nous en offrons huit, entièrement gratuites, que donnent des acteurs, des réalisateurs, des compositeurs de musique de films (via notre partenariat avec la Sacem), des directeurs de la photo. Nous avons aussi tenu à nous ouvrir sur la série, qui est devenu un objet d’intérêt pour les cinéphiles, et cette année nous recevons Alexandre Tacchino, Julie Voisin, Mathieu Simonet qui viennent nous présenter leur ambitieux projet de série, Roy. Ils vont, non seulement parler au public du festival, mais aussi à des étudiants en cinéma qui viennent d’autres villes.

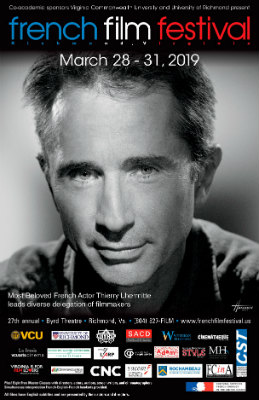

Cette année, Thierry Lhermitte est l’invité d’honneur de votre 27e édition…

Au début du festival, les rencontres se faisaient par téléconférence. Le premier artiste français à avoir physiquement mis les pieds dans notre festival pour rencontrer le public a été Thierry Lhermitte. C’était pour la 4e édition ; il accompagnait Le Zèbre de Jean Poiret. Il a été bluffé par le Byrd Theater, la taille de son écran, et l’accueil du public américain. Depuis, il est devenu un véritable ambassadeur pour nous et n’a cessé de vanter le festival aux réalisateurs et acteurs. Cela a changé la donne. C’est pour ça que cette année, il est le « leader » de la délégation française.