Comment naît Rapaces ?

Peter Dourountzis : Ce film est né de ma passion pour le cinéma paranoïaque américain des années 1970, tout particulièrement celui d’Alan J. Pakula, et de mon envie de longue date de réaliser un film sur le journalisme. Je tournais autour depuis un petit moment car sur cette thématique riche en grands films, dont encore récemment Spotlight, trouver un angle original n’est pas simple. Et puis un producteur est venu me proposer ce qui allait devenir Rapaces. Un scénario qui avait été inspiré à son auteur, Christophe Cantoni, un ancien détective, par une affaire qui l’avait marqué : trois féminicides dans la région des Hauts-de-France, quatre tueurs qui avaient pour dénominateur commun de faire partie du même club de 4x4 et faisaient des virées, un peu au hasard. Christophe l’avait d’abord écrit seul puis successivement avec Christophe Cousin et Fabianny Deschamps, pendant une dizaine d’années, sans que cela aboutisse. La production m’a contacté pour le réaliser mais j’ai assez vite demandé l’autorisation de le réécrire. Finalement j’ai tout repris, à part le point de départ : ce féminicide et la plongée dans le quotidien des journalistes spécialisés dans les faits divers.

Comment vous êtes-vous attelé à l’écriture ? En allant passer du temps dans certaines rédactions pour vous familiariser avec le métier de journaliste de faits divers ?

Je me suis d’abord nourri de mes propres recherches. Et j’ai attendu d’avoir terminé le scénario pour aller me confronter aux avis de l’équipe du Nouveau Détective et découvrir l’ambiance de cette rédaction, y compris politiquement. J’ai tout de suite constaté qu’il y avait eu un renouvellement d’équipe. Ils étaient plutôt jeunes, avec un esprit d’aventurier un peu anarchiste à la Charlie Hebdo. Les conférences de rédaction étaient très caustiques. Ils ne se prenaient pas au sérieux. Je leur ai proposé de lire le scénario dans le détail, ils m’ont fait des petits retours ici et là. Mais, globalement, il tenait la route et je leur ai demandé l’autorisation d’utiliser le nom de Détective. Ce qu’ils ont accepté.

Vous qui aviez envie de réaliser un film de journalisme depuis si longtemps, qu’est-ce qui vous a passionné dans le journalisme de fait divers ?

Il parle de la société de tous les jours de façon très concrète. Du drame qui s’est déroulé chez le voisin, dans la ville d’à côté. Cette proximité-là pousse à croire que cela peut aussi nous arriver. L’identification est aussi immédiate que forte. C’est la raison pour laquelle j’ai simplifié au maximum le cas de féminicide au cœur du récit. Je ne voulais pas de fausse piste, de rebondissement artificiel.

Le personnage campé par Sami Bouajila est passionné par son métier, mais aussi prêt à tout pour résoudre son enquête. Comment l’avez-vous écrit ?

Oui, c’est un personnage sans cesse sur un fil. Qu’on a envie d’aimer mais dont on peut condamner telle ou telle action. J’aurais bien aimé aller plus loin, mais la vie d’un film fait qu’en tant que scénariste et réalisateur, on se trouve sans cesse à faire des compromis. Noircir un personnage est complexe car vos interlocuteurs pensent toujours qu’il y a un stade au-delà duquel on ne pourra pas revenir en arrière. Alors que pour avoir fait Vaurien, je sais que tout en allant très loin, on a pu éprouver de temps à autre de l’empathie pour le personnage du tueur en série incarné par Pierre Deladonchamps. En tout cas, j’aime me situer sur cette crête où le spectateur ne sait pas forcément sur quel pied danser.

À quel moment est venue l’idée de faire de ce journaliste et de sa stagiaire un père et une fille ? Et pour quelle raison ?

C’est venu assez tard. Dans la séquence où les deux se retrouvent au restaurant, cernés par les tueurs et angoissés à l’idée que ceux-ci découvrent qui ils sont, je trouvais qu’il me manquait quelque chose. Un lien entre les deux qui ne pouvait pas seulement être celui de simples collègues. Dès que j’ai casté Sami Bouajila – qui avait 55 ans alors qu’initialement le personnage avait la trentaine – j’ai aimé l’idée de confronter cet homme en permanence sur la route à sa fille qui cherche à se rapprocher de lui.

Le succès et l’impact de La Nuit du 12 de Dominik Moll, centré lui aussi sur un féminicide, ont-ils pu vous faire hésiter à changer de type d’affaire ?

Mon scénario était déjà écrit quand La Nuit du 12, que j’ai énormément aimé, est sorti. Mais j’ai pu en effet un temps réfléchir à un autre type de fait divers – une disparition d’enfant, de la violence intrafamiliale… – pour me démarquer. Avant de revenir à l’idée initiale car l’angle allait de toute façon être différent et les films pouvoir dialoguer sans se ressembler.

Avec le recul, qu’avez-vous trouvé le plus complexe dans la réécriture du scénario ?

Réécrire est toujours plus dur qu’écrire. Je me suis vite aperçu que je ne m’en sortais pas. Donc je suis reparti de zéro. Au fur et à mesure, j’ai resserré l’intrigue pour me concentrer sur la relation père-fille. Et laisser le thriller prendre le pas sur la chronique.

Ce thriller, cette ambiance à couper au couteau, naît aussi de l’atmosphère visuelle que vous avez créée avec votre directeur de la photographie. Pourquoi avoir voulu travailler avec Victor Seguin ?

Initialement, je voulais tourner de nouveau avec Jean-Marc Fabre qui avait signé la lumière de Vaurien mais cela n’a pas pu se faire. À partir de là, j’ai rencontré plusieurs directeurs de la photographie et j’ai tout de suite accroché avec Victor. Il ne connaissait pas très bien les films d’Alan J. Pakula. Je lui ai donc demandé de regarder Klute et À cause d’un assassinat. Puis j’ai voulu savoir s’il ne craignait pas de concevoir, comme j’en avais le désir, une lumière un petit peu plus sombre que ce à quoi on pouvait s’attendre. D’essayer de tourner en lumière naturelle dans les bois, comme j’en avais le désir, sans placer des projecteurs partout ou tourner en « nuit américaine » (tourner de jour une scène censée se dérouler la nuit, ndlr). Et Victor a tout mis en œuvre pour que nous trichions le moins possible. Pour que nous puissions ressentir physiquement les émotions. C’est ce qui nous a guidés tout au long de cette aventure, tout comme l’idée de se démarquer : bannir toute lumière bleutée, grisâtre, et avoir un code couleur par personnage. Victor est très doué pour cela !

Vous avez évoqué plus tôt une séquence qui confronte vos deux personnages et les tueurs dans un restaurant. Comment avez-vous abordé cette scène-clé ?

C’est la seule séquence sur laquelle je n’ai fait aucune concession en termes de temps. J’avais tout de suite expliqué qu’il me faudrait quatre nuits pour la tourner, pour bien couvrir tous les axes à partir d’un découpage précis. Un temps incompressible. Mon but était de montrer la fragilité extrême de ce journaliste et de sa fille dans ce moment-là. J’avais en tête certains films de Polanski, dont Frantic pour la vulnérabilité du médecin joué par Harrison Ford. Mais aussi celle du preneur de son du Blow Out de Brian De Palma.

La musique est un personnage à part entière. Comment y avez-vous réfléchi avec Amine Bouhafa ?

J’avais découvert Amine avec ses compositions pour Timbuktu, mais c’est son travail sur Les Filles d’Olfa qui m’a le plus impressionné. Nous nous sommes rencontrés assez tôt. Nous avons visionné ensemble le premier ours de montage du film, qui était assez fidèle au scénario, à quelques scènes près. Amine sortait d’un autre type de thriller, Ad Vitam de Rodolphe Lauga pour Netflix, pour lequel il avait dû composer beaucoup de musiques pour appuyer l’action. Et j’ai vu qu’il était heureux de pouvoir faire l’inverse pour Rapaces. Je lui ai demandé de raconter en musique ce qui le touchait le plus dans cette histoire. Il m’a aussitôt dit que c’était la relation père-fille et il a commencé un long travail de plus de six mois, en n’hésitant jamais à laisser du silence. Le résultat m’a impressionné.

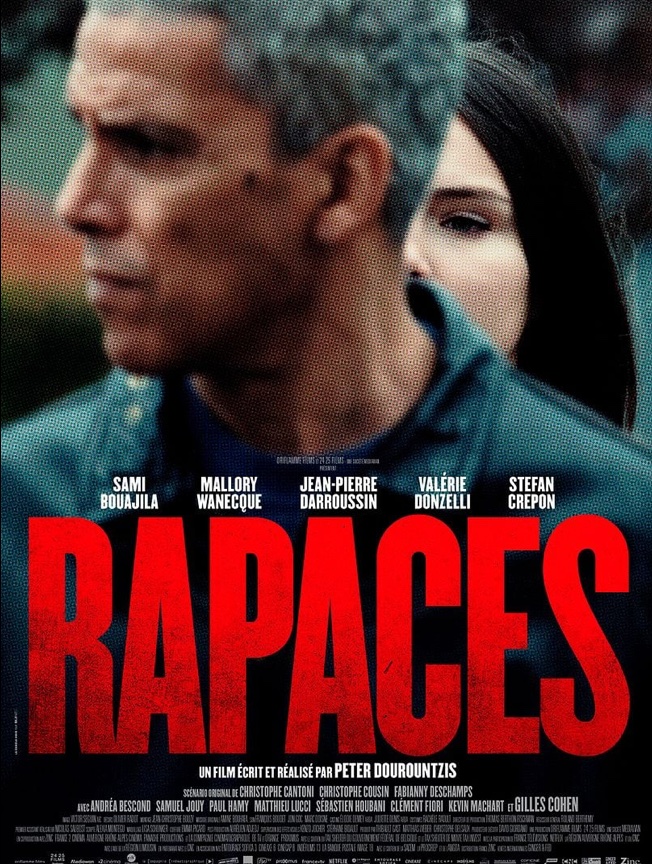

Rapaces

Réalisation : Peter Dourountzis

Scénario : Peter Dourountzis, Christophe Cantoni, Christophe Cousin, Fabianny Deschamps

Production : 24 25 Films, Oriflamme Films

Distribution : Zinc Film

Ventes internationales : Ginger & Fed

Sortie le 2 juillet 2025