Quand avez-vous découvert Shoah de Claude Lanzmann ? Quel effet ce film a eu sur vous ?

Guillaume Ribot : En 1985 à la sortie de Shoah, j’avais 14 ans. J’étais trop jeune pour le découvrir en salles. Dans la province où j’ai grandi, il était invisible. Mon premier souvenir du film est très précis. Il est télévisuel. Lanzmann présentait son film à l’aide d’extraits. On y voyait notamment des images de l’entretien filmé en caméra cachée du SS Franz Suchomel. Cette image brouillée, captée clandestinement, m’avait marqué sans que j’en mesure la portée. Ce n’est que bien plus tard, au début des années 1990, que j’ai vu Shoah en entier. J’étais alors reporter, passionné d’histoire. Le choc a été immense. En la matière, Nuit et Brouillard d’Alain Resnais (1956) restait la référence, avec l’image d’archives comme preuve de l’horreur. Shoah proposait, au contraire, une entrée par la parole, les lieux, la durée, le présent… J’ai été saisi par la puissance des témoignages, par ces paysages filmés. Sans le poids des mots, ces forêts et ces collines seraient anonymes.

Vous avez débuté comme photoreporter, le cinéma est donc arrivé dans un second temps…

Il a fallu un voyage à Auschwitz avec des lycéens en 1998 pour que je me prenne de plein fouet un lieu que je ne comprenais pas vraiment. Ce jour-là, je me suis en quelque sorte caché derrière l’objectif de mon appareil photo et j’ai fait mon métier. Le lendemain, en conférence de rédaction, un journaliste me demande : « Alors, c’était comment Auschwitz ? » Cette question lancée à brûle-pourpoint m’a fait comprendre que je ne pouvais pas en rester là. Il fallait que j’y retourne pour saisir la force de ce lieu, sa signification. Que je me confronte à lui. C’est peut-être ça qui a tout déclenché. D’autant que j’apprendrais bien plus tard qu’une partie de ma famille engagée dans la Résistance a été déportée à Auschwitz. Dans le même temps, une fondation française m’a engagé à parcourir l’Ukraine et la Biélorussie afin de recueillir des témoignages dans des villages sur les horreurs du nazisme. C’est là que j’ai compris que les deux dimensions de la photographie ne suffisaient plus, il manquait la parole, les silences… J’ai donc autoproduit un premier film qui se voulait une recherche sur le passé de ma famille durant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à cette démarche, ma grand-mère m’a confié pour la première fois de sa vie avoir caché des enfants juifs durant l’Occupation.

Avez-vous eu l’occasion de rencontrer Claude Lanzmann et de lui montrer votre travail ?

Non, et je pense que c’est très bien ainsi. Pour Je n’avais que le néant, je voulais me confronter uniquement au Claude Lanzmann que je voyais sur les rushes du tournage de Shoah. L’homme public, celui des livres ou des analyses ne m’intéressait pas. Je connaissais déjà énormément de choses sur lui mais je me suis interdit de relire quoi que ce soit. Dès lors il s’est créé une sorte d’intimité à distance avec ce cinéaste que je voyais à l’œuvre dans ce foisonnement d’images brutes que j’avais à ma disposition.

En 2015, lorsque vous réalisez Treblinka, je suis le dernier Juif, aviez-vous forcément en tête son travail ?

Bien sûr, Shoah m’habitait déjà profondément. Quand j’étais photographe, revenir sur les lieux mémoriels m’obligeait à travailler comme un topographe : être sur place, comprendre l’espace. Lanzmann a créé une véritable grammaire visuelle : les travellings en voiture, les panoramiques sur les forêts… Avant lui, ce n’était pas si courant. Treblinka, je suis le dernier Juif est le film qui marque ma mue définitive. J’avais en tête le témoignage de Chil Rajchman dont je m’inspirais qui était d’une puissance comparable à ceux d’Abraham Bomba ou de Filip Müller dans Shoah. Il y avait surtout cette idée du « lieu et la parole » qui était le premier titre de Shoah. La parole éclaire le lieu, le lieu porte la parole.

Ce qui déclenche la réalisation de votre nouveau film, Je n’avais que le néant, c’est la lecture de l’autobiographie de Claude Lanzmann, Le Lièvre de Patagonie, et des quelques chapitres consacrés à la réalisation de Shoah…

En grande partie, oui. Il se trouve que ce film, à force de travailler dessus, j’en ai une connaissance intime très forte. En lisant les chapitres dont vous parlez, je me suis fait cette réflexion toute bête : « On oublie que Shoah est avant tout un film de cinéma ! » C’est-à-dire avec des choix de mise en scène. Contrairement à la fiction, Lanzmann ne fait pas jouer les témoins, néanmoins il les met en scène pour dire la vérité. Ainsi, pour libérer la parole d’Abraham Bomba, dont la tâche fût de couper les cheveux des femmes avant leur extermination dans les chambres à gaz de Treblinka, Lanzmann a l’idée de louer un salon de coiffure et de lui faire refaire les gestes. La parole peut enfin jaillir. J’ai eu envie de me plonger dans les deux cents heures de rushes pour pénétrer l’envers de ce monument.

Vous découvrez ainsi que des heures de rushes non utilisés ont été conservées et qu’elles sont accessibles librement…

Presque par hasard. Quelques années après la parution du Lièvre de Patagonie, en 2009, je préparais un film sur les Einsatzgruppen, les unités mobiles d’extermination du IIIe Reich. Je cherche donc des documents en ligne et tape des mots-clés. Soudain, je tombe sur « Claude Lanzmann Collection – Einsatzgruppen – Heinz Schubert ». Je clique et tombe sur des images en caméra cachée que je n’avais jamais vues auparavant et notamment cette interview chaotique d’Heinz Schubert, cet ancien nazi qui se fait réprimander par ses fils à la fin de l’entretien. J’apprends ainsi que Claude Lanzmann a cédé l’intégralité des rushes du tournage de Shoah à l’United States Holocaust Memorial Museum qui les a ensuite numérisés et laissés gratuitement à disposition du public. J’ai tout de suite voulu faire un film à partir de cette matière.

Il paraît incroyable que personne avant vous n’a pensé à se replonger dedans. Si Claude Lanzmann avait été vivant, auriez-vous fait ce film ?

Quand j’ai découvert les rushes, il venait de mourir [Claude Lanzmann est décédé en 2018, ndlr.] Je ne sais pas s’il m’aurait donné l’autorisation. Je n’en suis pas sûr. Claude Lanzmann avait un rapport très fort à son œuvre, une vision très précise. Voir débarquer quelqu’un comme moi, sans pedigree universitaire particulier, disant : « Je veux faire un film sur votre œuvre », il aurait peut-être pu y voir une forme d’appropriation de ma part. C’était réellement ma crainte en commençant ce projet. Il fallait convaincre Dominique Lanzmann, légataire de l’œuvre morale de son mari, que je n’étais pas là pour profiter de l’aura de Shoah.

Comment l’avez-vous convaincue ?

Très simplement. Par un mail. Nous lui avons écrit avec ma productrice, Estelle Fialon (Les Films du Poisson). Évidemment, mon parcours en tant que photographe, mes expositions, mes films, mes années passées sur le terrain en Ukraine plaidaient en ma faveur. Il y avait une forme de logique dans mon travail. Chose que Dominique Lanzmann a très bien sentie. Dans le dossier que je lui ai envoyé, la première phrase disait : « Je veux m’inscrire dans la radicalité lanzmannienne. »

« Radicalité lanzmannienne », ça voulait dire quoi au juste ?

Faire un film que Lanzmann aurait pu faire. Loin de moi en disant cela de me mesurer à lui, ni de chercher à imiter Shoah – que ce soit dans la forme ou le style. Je voulais simplement éviter que ces rushes ne deviennent de simples illustrations. Un peu à la manière de ces documentaires sur la Shoah accompagnés d’une voix off savante. Je voulais préserver l’incarnation. Il ne s’agit pas non plus d’un making-of. Un making-of, ce sont des images additionnelles, des sources extérieures. J’ai choisi une voie plus radicale, celle de n’utiliser que les rushes. Pas une note de musique non plus. Claude Lanzmann n’en avait pas mis, pourquoi moi j’en mettrais ?

Comment avez-vous trouvé le fil directeur de votre film à partir de cette imposante matière ?

Un seul mot d’ordre : le cinéma. Je voulais montrer un réalisateur au travail. Si j’avais voulu faire un film sur la Shoah, j’aurais utilisé des témoignages inédits. Il en existe beaucoup dans les rushes. Ce n’était pas mon propos. Je voulais recréer ce que j’ai ressenti en lisant Le Lièvre de Patagonie : l’impression de découvrir un continent secret derrière Shoah. Il ne fallait jamais sortir du moment du tournage. Il n’est pas question du Lanzmann d’avant 1976, ni de celui d’après 1981. Je ne parle jamais du montage. Les rushes sont une matière brute, presque isolée. Ce sont les mots de Claude Lanzmann au moment même où il travaille à l’élaboration de son film.

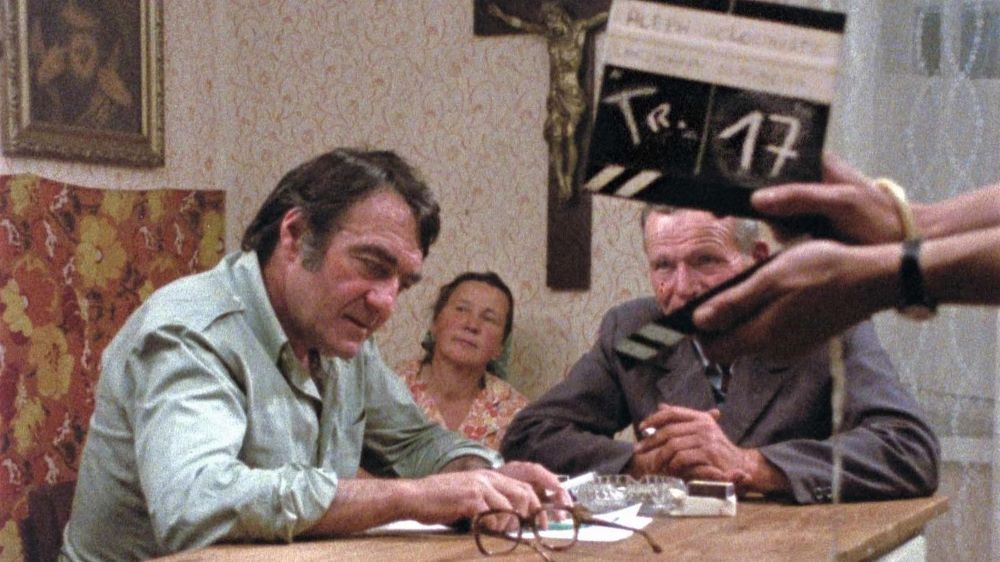

Dans votre film, certains passages ont une tension digne d’un thriller. On voit, par exemple, ces caméras cachées, ce matériel bricolé…

C’est exactement ça. Aujourd’hui, une caméra cachée, c’est un téléphone portable qui tient dans la poche. En 1976, c’était « la paluche », l’invention de Jean-Pierre Beauviala. Sans elle, il n’y a pas de Shoah. Je suis tombé sur ce passage où Lanzmann enlève sa chemise pour qu’on lui installe le micro HF, à la façon d’un holster. Il dit : « J’aurais quand même préféré que ce soit un flingue… » Lui et son équipe n’avaient pas peur. Nous sommes alors en 1976, seulement trente ans après la guerre. Les nazis pouvaient encore être condamnés. C’était extrêmement dangereux. D’ailleurs les anciens nazis que l’on voit dans ces séquences ont été condamnés à mort puis graciés. Lanzmann et son équipe le savaient. Ils avançaient en terrain miné. Alors oui, il y a un côté enquête policière. On sent bien que Claude Lanzmann aime ça, avec son côté aventurier qui n’a pas froid aux yeux.

Je n’avais que le néant – Shoah par Lanzmann

Réalisation : Guillaume Ribot

Produit par Estelle Fialon (Les Films du Poisson) et Dominique Lanzmann (Les Films Aleph)

Montage : Svetlana Vaynblat

Distribution : MK2 Films

Ventes internationales : MK2 Films

Sortie le 26 novembre 2025