Des preuves d’amour est le prolongement de votre court métrage L’Attente (2022). En quoi cette histoire d’homoparentalité vous touche-t-elle particulièrement ?

Alice Douard : Comme Céline dans Des preuves d’amour, je suis maman d’une petite fille que je n’ai pas portée. Quand ma femme était enceinte, je n’avais pas beaucoup d’images auxquelles me raccrocher. Il m’a donc paru important d’en créer. J’ai d’abord écrit un court métrage pour raconter de manière universelle les heures qui précèdent la naissance. Pendant le financement de ce qui allait devenir L’Attente, j’ai commencé à écrire le scénario de mon premier long. Il y a très peu de films sur les familles homoparentales ou alors le sujet est traité à travers le prisme du drame. Le plus souvent l’une des deux mères quitte l’autre, meurt ou part avec le géniteur. Je ne me sens pas représentée. Mon projet était donc de remettre au centre le romantisme, la joie, la famille et ce, à travers le parcours d’un couple solide loin des clichés où tout est tragique ou compliqué. Je voulais faire un vrai film d’amour.

L’action de Des preuves d’amour se déroule en 2014 dans la foulée de l’adoption par le parlement de la loi Taubira dite du « mariage pour tous ».

Au-delà de la loi, le cœur du film explore ce sentiment très particulier d’être une femme qui attend un enfant… mais pas dans son corps. Même si le récit se déroule il y a dix ans, cette question est intemporelle. Je pars d’une situation très spécifique, mais tout le monde doit pouvoir se reconnaître que l’on soit un homme, une femme, un couple hétérosexuel ou homosexuel. Il s’agit avant tout de devenir parent pour la première fois. Beaucoup d’hommes m’ont dit à l’issue de projections lors d’avant-premières qu’ils se reconnaissaient dans le personnage de Céline. C’est exactement ce que je cherchais, normaliser ces familles, pas les marginaliser. Céline et Nadia sont deux futures mères qui se demandent comment elles vont aimer leur enfant, s’occuper de lui, transmettre leur amour. C’est commun à tout le monde. Prenez la séquence où Céline rencontre un futur père. Ils partagent leur expérience. À ce moment précis le genre s’efface. Ils discutent comme deux parents. Je trouvais ça très beau. Mon film cherche à replacer le couple, l’amour et le quotidien au centre.

Comment avez-vous trouvé la bonne distance entre votre propre histoire et la fiction ?

J’ai rencontré beaucoup de couples de femmes et de familles pour nourrir l’écriture. Je voulais un film ample, romanesque. Prenez le rapport à la musique que Céline partage avec sa mère pianiste, cela n’a rien à voir avec moi. Ensuite, le casting vient mettre encore plus de distance, d’autres personnes incarnent les émotions.

Comment avez-vous défini l’esthétique de votre film ?

Nous cherchions une texture particulière de l’image. Le film se déroule en 2014, nous voulions donc qu’on puisse le ressentir visuellement. Nous avons fait beaucoup d’essais caméra car le rendu numérique de ces années-là ne me convenait pas. Je trouvais les images trop plates. Il a fallu trouver le bon étalonnage, les bonnes optiques, la bonne caméra. Je disais souvent à Jacques Girault mon chef opérateur : « Je veux que ce film ressemble à un Polaroïd pris avec un flash, un peu comme un souvenir. » C’est devenu une référence concrète. Des preuves d’amour est un portrait de femmes, d’où le choix d’optiques anamorphiques beaucoup utilisées dans les années 1990-2000 qui correspondent à mes années de spectatrice. Je pense par exemple à Thelma et Louise. Ces optiques déforment un peu les bords du cadre pour mettre en valeur les visages au centre.

Du fait de son sujet, n’y avait-il pas la crainte d’un film trop statique ?

Les mois qui précèdent la naissance d’un enfant n’offrent en soi rien de spectaculaire. Il fallait donc contrebalancer en insufflant une certaine dynamique avec des mouvements… D’où cette impression d’être constamment dans un train en marche.

Ce dynamisme ne passe pas seulement par les visages mais aussi par les corps.

Voilà pourquoi nous avons ajouté des déplacements en métro. Les corps sont en mouvement. Il y a d’un côté un corps « vide », celui de Céline, de l’autre un corps « plein », celui de Nadia qui attend l’enfant… C’est un des motifs qui traversent le film.

La mère de Céline incarnée par Noémie Lvovsky est complexe, à la fois touchante et distante. Pourquoi cette figure ?

J’aime ces personnages ambigus, imprévisibles. En une phrase, ils nous font basculer d’un sentiment à l’autre. Même s’il y a chez elle une forme d’absence, de distance vis-à-vis de sa fille, une vraie transmission s’opère via la musique notamment. Elles partagent le même métier, une forme d’héritage qui s’est transmis malgré l’éloignement. Céline cherche à prouver qu’elle sera une « bonne mère ». Pour cela, elle doit notamment demander à sa propre mère d’écrire un mot sur la maternité pour son dossier. Quand on devient parent soi-même, on regarde forcément les siens différemment.

J’aime que Noémie Lvovsky incarne une certaine ambivalence. Elle n’est pas homophobe ni hostile, juste absente. Céline et elle ne sont plus seulement fille et mère, mais deux adultes qui se regardent autrement.

Le film est raconté du point de vue de Céline. C’était un choix évident dès l’écriture ?

Oui, tout le film est construit de son point de vue. On suit toujours Céline qui se déplace, vit les événements. En cela, ce n’est pas vraiment un film de couple.

Ella Rumpf, qui incarne Céline, parvient à suggérer une forme de force intérieure presque insondable…

J’avais repéré Ella dans Grave de Julia Ducournau. Son visage exprime la joie, la peur, parfois la jalousie… En un clignement d’œil presque imperceptible on peut ressentir une forme de basculement chez elle. Je compare son personnage à celui de John Connor, incarné par Edward Furlong, dans Terminator 2. Son visage est porteur de multiples émotions.

Pourquoi ce titre Des preuves d’amour ?

Ces « preuves », ce sont celles qu’il faut fournir dans un dossier d’adoption. Il y a aussi celles inhérentes à la vie d’un couple et dans sa relation avec ses proches. Si « l’amour » est le maître-mot du film, la notion de « preuves » suggère la notion de parcours. Chaque couple qui s’apprête à avoir un enfant enchaîne des rendez-vous médicaux, des inquiétudes… L’amour doit s’exprimer et s’incarner autrement à chaque fois. Tout est presque toujours hors-champ, c’est l’invisible du quotidien. Ça me plaisait beaucoup de l’exprimer dans un film.

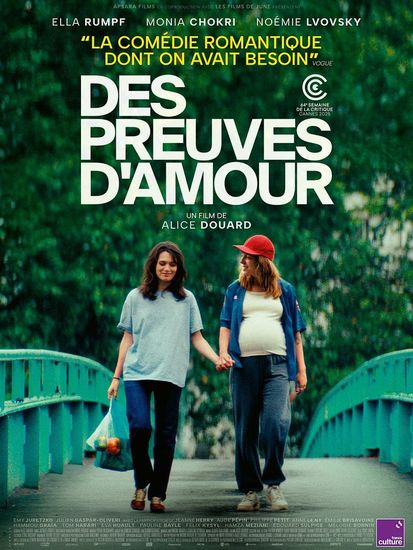

Des preuves d’amour

Écrit et réalisé par Alice Douard

Produit par : Marine Arrighi de Casanova (Apsara Films)

Coproduction : France 2 Cinéma, Les Films de June

Distribution : Tandem

Ventes Internationales : Pulsar Content

Sortie le 19 novembre 2025

Soutiens sélectifs du CNC : Soutien au scénario - aide à l'écriture, Avance sur recettes avant réalisation, Aide sélective à la distribution (aide au programme 2025)