Comment et quand naît ce projet de film ?

Joachim Lafosse : J’ai commencé à écrire Un silence en 2017, juste avant Continuer. Dans ces années-là, pourtant pas si éloignées, ce type d’affaire – inceste, pédophilie… – n’étaient pas exposées de la même manière, les paroles des victimes étaient moins entendues. Forcément, le sujet effrayait plus. Versus Production et Les Films du Worso s’emballent pour l’idée de l’adaptation du roman de Laurent Mauvignier. Je réalise donc Continuer et je mets Un silence en pause, mais sans l’abandonner. Je pense même en faire mon film suivant. Je rencontre alors les équipes de Stenola Productions et je leur en parle. Sans me dire non, ils préfèrent qu’on tourne un autre film ensemble. Ce sera Les Intranquilles. Les choses ont fort heureusement évolué sur le sujet, dans le bon sens. Dès la fin de l’écriture des Intranquilles, je me suis remis à Un silence.

Pourquoi avoir voulu raconter cette histoire ?

La raison est simple. En 2008, je tourne Élève libre, un récit très autobiographique, ce que je tais à l’époque. Mon rêve est que ceux qui me connaissaient adolescent reconnaissent ce que je raconte et viennent m’en parler. Que la parole se libère. Mais ce n’est pas le cas. Et j’entends une bonne partie du public qui analyse de manière effrayante ce film mettant en scène un ado de 16 ans sous l’emprise d’un trentenaire. J’entends qu’au fond cet adolescent l’a bien cherché. Que ce n’est pas si grave. Moi, j’ai essayé de dire exactement l’inverse : la nécessité de penser la limite, que les adultes s’empêchent. Et puis, quelques années plus tard, je découvre en Belgique l’affaire Hissel [Victor Hissel, ancien avocat des familles des victimes de Marc Dutroux, a été mis en cause pour détention d’images pédopornographiques et condamné à dix mois de prison ferme. Il a été poignardé à plusieurs reprises et blessé gravement par son propre fils qui n’a pas supporté ces révélations – ndlr]. Quand je décide de reprendre l’écriture d’Un silence, je reçois un coup de téléphone d’un proche. Cette personne m’explique qu’elle a enfin vu Élève libre et qu’elle s’excuse de s’être tue et de ne pas m’avoir protégé adolescent. Ce coup de fil me donne l’impulsion définitive d’un changement de point de vue sur ce que je suis en train d’écrire. Je décide alors de raconter ce récit à travers le personnage de la mère, qui, elle non plus, n’a pas parlé ni protégé son fils.

Pourquoi avoir situé l’action de ce film au cœur d’une famille bourgeoise ?

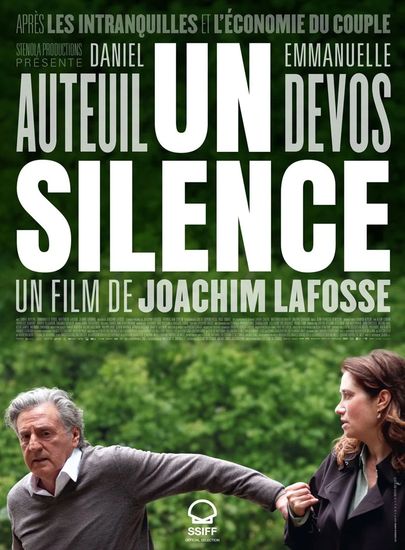

Statistiquement parlant, il y a autant de criminalité sexuelle intrafamiliale chez les précaires que chez les riches. Mais je pense que le silence existe plus dans la bourgeoisie par peur de perdre des acquis. C’est d’ailleurs pour cela que je suis allé spontanément vers Emmanuelle Devos : elle a pour moi une manière de parler et un langage qui incarne la bourgeoisie. C’est la première à qui j’ai fait lire le script. Elle m’a dit non, j’ai retravaillé pour lui proposer une nouvelle version et là, elle a accepté. Sa vigilance sur le projet m’a rassuré.

Pourquoi avoir choisi Daniel Auteuil dans le rôle de son mari ?

J’ai vu cinq ou six grands acteurs avant lui. Deux ou trois fois, on m’a répondu : « Ton film va plus y gagner que moi. » Mais Daniel, lui, l’a lu et m’a immédiatement dit oui. Outre son immense talent, par son visage, il attire la sympathie. Or le visage de la perversion, c’est bien plus un sourire qu’une grimace.

Une demi-douzaine de noms sont crédités au scénario de ce film. Comment travaillez-vous avec vos coscénaristes ?

Jamais avec tout le monde au même moment. Ils se succèdent. Et ce dès le départ. Je n’écris jamais seul. Faire un film est tellement éprouvant que c’est une manière de me préserver, d’autant plus sur un sujet pareil où il y a une nécessité de contradiction dans l’écriture. Certains de mes coscénaristes vont se ranger du côté de l’ado, d’autres de la mère. Je laisse chacun venir avec son inconscient. Ce sont des méthodes d’écriture sérielle qu’on ramène vers le long métrage.

Cherchez-vous à introduire un mystère sur le personnage de l’avocat au départ, avant de révéler ses exactions ?

Je veux mettre le spectateur dans la position du fils victime, de quelqu’un qui sait des choses mais pas suffisamment pour tout comprendre. Et faire en sorte qu’il évolue au rythme de ce que cet adolescent apprend. Pour rendre le spectateur actif. C’est aussi la raison pour laquelle j’essaie de l’amener dans le jeu de l’ironie dramatique plus que du suspense. Je dis tout de suite la gravité de la situation. Et la question centrale devient : comment tout cela a pu arriver et comment moi j’aurais réagi comme spectateur ? Je viens moi aussi de Belgique, pays monarchiste et catholique. Depuis que je montre le film, il y a seulement deux pays où des spectateurs prononcent le mot rédemption, l’Espagne et la Belgique. Où on me dit que ce personnage essaye quand même de réparer. Alors que dans mon esprit, ce n’est pas le cas. Pour moi, cet avocat est juste pathologiquement malade à ne pas vouloir s’éloigner de tout cela. Et quand il dit à son fils qu’il peut l’aider car lui a réussi à s’en sortir, c’est là que toute sa perversion éclate. Dans cette certitude qu’il est guéri, qu’il n’est plus malade, là où le névrosé, lui, ne va jamais cesser de se plaindre.

Comment parvient-on à atteindre le but que vous décrivez, à laisser le spectateur faire son chemin ?

Ce film est le plus stressant que j’ai eu à fabriquer. Du tournage au montage. Car évidemment, il y a une nécessité de pudeur sans quoi le propos ne serait pas entendable. Et pour moi, cette pudeur passe par trois choses. D’abord par le hors-champ – que j’adore car être cinéaste aujourd’hui n’est pas se demander ce qu’on va filmer mais ce qu’on ne va pas filmer, puisque tout le monde filme tout et tout le temps. Ensuite le plan-séquence qui est la manière la plus puissante de faire exister les personnages. Mais, pour coller à cette absolue nécessité de sobriété, je voulais des plans-séquences de la vieille école, à la Dolly pas à la Steadycam. J’avais comme références en termes d’écriture James Gray, Clint Eastwood ou The Power of the Dog de Jane Campion. Tout a été pensé en fonction de ces plans-séquences : le choix du décor, la grandeur de la maison pour circuler avec la Dolly sans devoir faire de coupe…

Et quel est le dernier point ?

Le rythme qui se joue évidemment surtout au montage, où il y avait chez moi une peur constante de perdre le spectateur dans l’ennui, dans cette manière de ne pas en dire trop qui peut à tout moment basculer dans le trop peu en dire. D’autant plus en France où, puisque personne ou presque ne connaît l’affaire Hissel, certains pourraient trouver tout cela trop gros, pas assez crédible. Pourtant le réel est toujours plus fort que l’imaginaire.

Comment créez-vous l’atmosphère visuelle avec votre directeur de la photographie, Jean-François Hensgens, qui travaille avec vous depuis des années ?

Si je traite souvent des mêmes sujets, j’ai le sentiment de faire des films formellement très différents les uns des autres. Un silence n’a rien à voir avec Les Intranquilles, tourné à l’épaule car il accompagnait ainsi la personnalité du personnage principal, artiste-peintre. Dans Un silence, je parle de grands bourgeois donc ça ne peut pas être la même esthétique, le même langage cinématographique. Je partage l’idée de Truffaut que d’une certaine manière je fais un film contre le précédent.

Ce film est votre troisième avec Les Films du Losange qui ont fêté leurs 60 ans en 2023. Qu’est-ce qui vous séduit dans cette collaboration ?

C’est une maison de production et de distribution pour qui la priorité reste l’art et les auteurs. Je connais Régine Vial depuis À perdre la raison puis, après avoir travaillé avec d’autres sociétés de production, je l’ai retrouvée sur Les Intranquilles et Un silence. Régine [Vial] n’a qu’une quête : le cinéma. Quand je parle avec elle, on ne parle que de cinéma. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme elle dans ce métier. Et puis quelle expérience : quarante ans à accompagner de grands auteurs ! Je suis très reconnaissant à Charles Gillibert et Alexis Dantec, les nouveaux patrons des Films du Losange, d’avoir accepté que notre collaboration continue. Et j’ai hâte de retrouver Régine sur le prochain.

UN SILENCE

Réalisation : Joachim Lafosse

Scénario : Joachim Lafosse et Thomas Van Zuylen, avec Chloé

Duponchelle, Paul Ismaël et la collaboration de Sarah Chiche, Matthieu Reynaert, Valérie Graeven.

Image : Jean-François Hensgens

Montage : Damien Keyeux

Production : Stenola Productions, Samsa Film, Les Films du Losange, Prime Time

Distribution et ventes internationales : Les Films du Losange

Sortie en salles 10 janvier 2024

Soutiens du CNC : Avance sur recettes avant réalisation, Aide sélective à la distribution (aide au programme)