Pourquoi avoir choisi de réaliser un documentaire sur ce sujet ?

Stéphane Malterre : Avec Garance Le Caisne, on travaille depuis de nombreuses années sur la Syrie, qu’on a eu l’occasion de filmer régulièrement pendant la guerre. L’ambition des Âmes perdues était de revenir sur l’origine du mal. Cette idée a germé entre 2015 et 2016, à un moment où l’on ne parlait plus que de l’État islamique, au cœur d’un conflit qui était devenu bien trop compliqué. À cette époque, les photos dévoilées par César [ancien photographe de l’armée syrienne qui a révélé des dossiers compromettants sur la politique de son pays NDLR] n’avaient abouti à aucune procédure judiciaire. Pour notre film, il fallait trouver des histoires qui puissent être filmées dans la continuité et qui permettraient de faire émerger cette réalité de la terreur syrienne. Après des mois de recherches, l’idée du film est devenue concrète quand on a croisé la route d’Obeïda Dabbagh, un Franco-Syrien qui s’apprêtait à porter plainte contre le régime à la suite de la disparition de son frère et de son neveu. En parallèle, cette histoire de l’avocate espagnole qui aide une Espagnole d’origine syrienne à porter plainte contre la Syrie après la disparition d’un proche a permis de ressusciter le dossier César. En suivant en parallèle ces deux récits, on pouvait dès lors comprendre l’impact de la machine de mort syrienne sur les victimes, ainsi que sur les familles et les proches qui attendent des nouvelles.

Comment s’est construit le film ?

SM : Notre première idée était de parler de la machine de mort, mais sans véritable ligne directrice. On a rencontré de nombreuses personnes, des Syriens, des enquêteurs, des avocats, mais on n’avait pas assez de matière pour un long métrage. On aurait pu imaginer un film constitué simplement d’entretiens, mais cela nous aurait empêchés d’être dans le présent et de jouer avec la perspective du temps, qui est ici un véritable acteur du récit. Avec Garance, on souhaitait faire le film pour les mêmes raisons, mais ce film-là n’est devenu possible qu’au moment où les deux premières plaintes ont vu le jour. Il faut savoir qu’avant cela, il n’y avait aucune plainte contre le régime syrien. Aujourd’hui, il en existe une vingtaine.

Quel dispositif de tournage avez-vous mis en place ?

SM : J’ai proposé à Garance de filmer avec une approche de cinéma-vérité. C’est-à-dire filmer en étant en lien avec les personnages et connaître les moments importants dans leurs histoires respectives. On tournait avec deux caméras, sans poser de questions. Quand on reste en retrait, on sait qu’il va peut-être se passer quelque chose, et c’est justement à travers l’interaction des personnages que l’histoire va se construire. C’était la règle de départ pour écrire le film. Le cas de César était différent : il nous semblait difficile d’approcher le cinéma-vérité avec lui, pour des raisons de sécurité évidentes. Il fallait trouver un moyen de mettre en scène son témoignage. Notre idée était d’être transparents avec le public en lui indiquant clairement qu’on allait créer une scène de théâtre. Comme dans Dogville de Lars Von Trier, où il y a une transparence complète sur le fait que l’on nous ment. Quand on a commencé à discuter avec César, au départ très réticent, on s’est finalement aperçu qu’il était plus ouvert à parler et qu’il y avait la possibilité de créer un univers. Le masque porté par César est très important : il permet de créer un mystère autour de cet informateur secret. Cela titille l’imagination du spectateur tout en suggérant l’idée d’enfermement et de solitude. Il y a comme un écho au Masque de fer.

Avez-vous rencontré des difficultés pendant le tournage ?

Garance Le Caisne : Les Âmes perdues n’est pas une enquête, contrairement aux apparences ! Même si, bien sûr, on a investigué au préalable pour savoir ce qu’on pouvait filmer et quelle histoire on allait raconter. Mais à partir du moment où ces histoires ont été choisies, on s’est concentrés dessus. Le vrai problème était de pouvoir suivre ces personnes, entrer dans le cabinet des avocats, chez Obeïda Dabbagh, et qu’ils nous accordent leur confiance. L’idée était d’être présent sans être présent. J’avais personnellement envie de filmer partout ! Il nous est parfois arrivé d’avoir tout préparé pour filmer une séquence qu’on nous demande finalement de supprimer. La confiance est importante avec les gens que l’on filme. Elle est présente quand on est journaliste, mais différente au cinéma et à la télévision. On naviguait parfois à vue, c’est peut-être ça le plus stressant !

Comment passe-t-on justement de l’écriture journalistique à l’écriture documentaire ?

SM : Quand Garance dit qu’il n’y a pas d’enquête, cela signifie qu’elle s’efface au profit de la matière cinématographique. Au montage, notre but était précisément d’effacer le travail journalistique. Mais celui-ci reste extrêmement important. Car notre objectif est d’être là avec les acteurs de l’histoire. Quand Alan J. Pakula réalise Les Hommes du Président, il n’est absolument pas journaliste, mais il raconte l’histoire de journalistes. Ce n’est pas la même approche ! On a fait également disparaître tout ce qui a trait au contexte géopolitique dans le film. Il n’y a pas d’archives, parce que l’on considère que les images syriennes ont été trop vues. Cela permet de rester concentré sur les personnages, qui sont toujours filmés en gros plans, dans des atmosphères de film noir. C’est pourquoi on a utilisé deux caméras. Elles permettent de jouer sur le silence et les champs/contrechamps. Ce n’est pas une approche journalistique.

Qu’attendez-vous de la réception du public ?

GLC : Le film a plusieurs publics potentiels et donc plusieurs niveaux de lecture. Il y a tout d’abord ceux qui ne connaissent pas l’histoire mais ont envie d’apprendre : des documentaires et des articles existent sur le sujet, mais celui-ci reste peu connu. Il y a les personnes qui connaissent cette histoire, mais ne se rendent pas compte à quel point il est difficile de porter plainte contre la Syrie. Enfin, il y a ceux qui savent et qui s’aperçoivent qu’on est très nombreux à se battre contre ces crimes. C’est pourquoi on pense que Les Âmes perdues est un film important. Car il permet de rendre visibles ces Syriens que le régime a voulu effacer. Avec ce film, ils retrouvent la mémoire, un visage, un nom et une parole.

2023 a été désignée comme l’année du documentaire, en quoi est-ce important de mettre en avant la richesse du cinéma documentaire, notamment dans les salles obscures ?

GLC : Le documentaire permet aux spectateurs de se poser. On vit dans une société où on peut facilement s’éparpiller. On est peut-être plus informé aujourd’hui, mais on est mal informé. On a moins le temps de comprendre et de réfléchir.

SM : Je tiens à signaler que s’il n’y avait pas eu l’avance sur recettes du CNC, le film ne se faisait pas. Les producteurs prennent moins de risques dans le documentaire aujourd’hui, ils ont tendance à délaisser ceux qui nécessitent, comme Les Âmes perdues, un tournage au long cours sur plusieurs années.

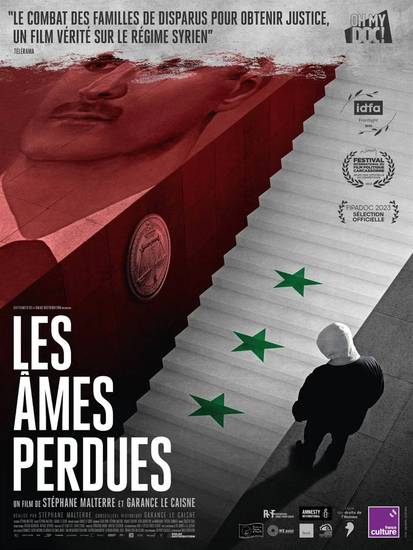

LES ÂMES PERDUES

Réalisation et scénario : Stéphane Malterre et Garance Le Caisne

Photographie : Laura Sipan, Stéphane Malterre, Thibault Delavigne, Beate Scherer Bvk

Musique : George Keienburg, Raffael Seyfried

Montage : Sébastien Touta

Production : Les Films d’Ici, Katuh Studio

Distribution : Dulac Distribution

Ventes internationales : Party Sales

Sortie en salles : le 3 mai 2023

Soutiens du CNC : Avance sur recettes avant réalisation, Aide sélective à la distribution (aide au programme 2022)