Qu’est-ce qui a déclenché l’envie de raconter la Révolution française à travers le parcours des femmes qui y ont contribué ?

Émilie Valentin : Nous sommes à une époque où nous essayons de réintroduire dans l’Histoire les points de vue qui ont été ignorés au moment où celle-ci s’écrivait. Parce que l’Histoire, c’est un récit avec des points de vue, et les personnages de la Révolution française qui sont restés sont uniquement des hommes : Danton, Marat, Robespierre… ceux qui ont eu un rôle politique important. Or, Mathieu Schwartz aime penser son travail de documentariste par le biais d’histoires qui ne sont pas celles généralement racontées. Et moi, c’est une thématique qui m’intéresse. J’avais déjà réalisé un film sur les sculptrices dans l’histoire de l’art, montrant comment certaines ont réussi à faire carrière dans ce milieu essentiellement masculin (Sculptrices, ni muses ni modèles, 2018).

Vous dites, dans le documentaire, que les femmes n’ont pas été seulement oubliées, mais effacées de l’Histoire.

La Révolution française étant un mouvement populaire, on se doute bien que ce ne sont pas uniquement des hommes qui se sont soulevés, mais des hommes et des femmes. Sauf que la Révolution a aussi été un moment de lutte de pouvoir et il est compliqué de partager le pouvoir de façon collective. Donc les voix dissidentes féminines ont gêné. C’est difficile à affirmer, parce que ça n’a pas été formulé. Mais très rapidement après la Révolution, en 1793, un rapport du député Amar explique que les femmes ne peuvent pas jouer un rôle politique, parce qu’elles se laissent guider par leurs émotions. À partir de là, elles ne sont plus autorisées à participer aux clubs politiques.

Aviez-vous conscience dès le départ de l’ampleur de l’effacement des femmes dans les récits de la Révolution ?

Non, pas vraiment. Pour moi comme pour Mathieu, ça a été une surprise. Au départ, nous travaillions tous les deux sur des projets séparés, qui ont fini par se rejoindre. Nous avions envie de parler de la place des femmes dans la Révolution. Nous savions qu’il y avait des histoires à raconter, mais nous n’imaginions pas que ce serait aussi fondamental et que le retour de bâton avait été aussi radical. Dans toutes les luttes féministes, il y a des avancées et un retour de bâton. La Révolution française est vraiment un cas d’école en la matière : il y a eu une première phase d’engagement massif, puis une phase de professionnalisation, avec des convictions politiques marquées et du militantisme sous diverses formes. Est venu alors ce contrecoup très violent, avec l’exclusion quasi totale des femmes du champ politique.

Comment vous êtes-vous répartis le travail avec Mathieu Schwartz ?

Mathieu a étudié l’histoire à l’université et il a un grand esprit de synthèse. J’ai mené l’enquête, lu et interrogé des historiens, et il a structuré cette matière brute. Ensuite, après l’écriture, pendant la fabrication du film à proprement parler, j’ai tourné les images et les interviews, et il était en salle de montage. Bien sûr, Mathieu venait aussi sur les tournages et moi j’allais aider au montage.

Vous parlez d’un travail d’enquête en amont ?

Oui, nous avons mené cette enquête avec les historiens, parce qu’il n’y a pas de dossier consacré aux femmes dans la Révolution. Elles sont cachées dans la masse. L’historienne Dominique Godineau a épluché tous les comptes rendus des clubs politiques pour lister les prises de parole des femmes, les rapports de police et les arrestations pour troubles à l’ordre public. Tout était vraiment dans les petites lignes.

Comment s’est imposée l’idée d’intégrer des séquences animées dans la mise en images ?

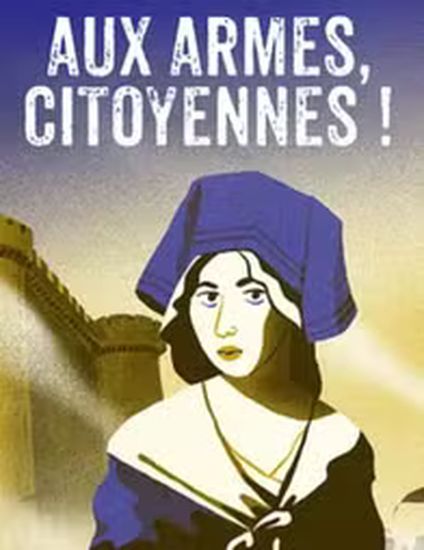

Au départ, c’était évidemment pour pallier le manque d’archives visuelles. Comme elles n’ont pas eu de rôle politique reconnu et ne sont pas issues, pour la plupart, de classes sociales élevées, elles n’ont pas de portrait officiel. Même Olympe de Gouges n’a été que rarement représentée. Et quand il y a eu des portraits à l’époque, c’était souvent pour les discréditer, donc des représentations assez violentes. À l’inverse, les portraits faits a posteriori pour les transformer en héroïnes étaient totalement fantasmés. Nous avons donc choisi de romancer à notre façon, d’imaginer ces personnages intégralement à partir des descriptions disponibles. Darshan Fernando a fait le design des personnages et Hugo de Faucompret a dirigé l’animation avec le studio Les Astronautes.

Comment s’est déroulée votre collaboration avec l’équipe d’animation ?

Ils se sont beaucoup documentés. De notre côté, nous leur envoyions les archives et des images à notre disposition pour nourrir leur travail. Ils ont eu une certaine liberté de création, avec la bénédiction des historiens, qui savaient que la forme allait servir le fond. Nous avons le droit d’inventer dans une certaine mesure pour interpréter l’Histoire. Dominique Godineau, notre conseillère historique, a supervisé le film et nous a aidés à y voir clair.

Comment avez-vous trouvé l’équilibre entre rigueur historique et accessibilité pour le grand public ?

C’est une vraie question, d’autant que ce que nous racontons est assez politique. Nous essayons de respecter une certaine neutralité, mais nous voulons aussi emmener notre public du début à la fin. C’est un film vraiment destiné à tous, pas seulement aux enseignants ou aux historiens. Il doit pouvoir parler aussi aux enfants, même si certaines notions sont complexes. Et l’animation contribue à atteindre cet objectif.

Avez-vous fait un film pour l’Histoire ?

Oui, pour moi, c’est la démarche. J’avais travaillé précédemment sur l’adaptation en série animée de Culottées, la bande dessinée de Pénélope Bagieu. Grâce à cette série, les personnages historiques de Culottées se sont fait connaître. Cela agit comme un travail de sédimentation. De même, notre film présente des figures de la Révolution française comme des héroïnes et ouvre la porte à d’autres, créant un précédent.

Que voudriez-vous que le public retienne du film ?

En travaillant sur le sujet, je me suis sentie très proche des femmes de cette période et j’ai eu l’impression que leurs préoccupations étaient beaucoup plus proches des miennes que ce que j’imaginais. Elles font écho à l’actualité. Pour moi, le message de ce film est simple : on n’obtient rien si on ne le demande pas !

Aux armes, citoyennes ! – Les femmes dans la Révolution française

Réalisé et écrit par Mathieu Schwartz et Émilie Valentin

Commentaire dit par Romane Bohringer

Animation de Hugo de Faucompret, Darshan Fernando, Camille Prot, June Ortu, Jessy Lo, Maxime Espinosa, Camille Chao, Lisa Matuszak, Clément Céard

Musique de Lætitia Pansanel-Garric

Une coproduction ARTE France et Capa Presse

À voir sur arte.tv jusqu’au 4 septembre 2025

Le documentaire a bénéficié du Fonds de soutien audiovisuel (aide automatique) et de l’Aide aux techniques d’animation (ATA) du CNC.