Que représente La Jetée dans votre itinéraire cinéphile ?

Dominique Cabrera : J’avais une vingtaine d’années lorsque je l’ai vu pour la première fois. J’ai tout de suite senti qu’il était à part. C’est en découvrant ensuite d’autres films de Chris Marker que j’ai compris que La Jetée s’inscrivait dans une œuvre plus large à la fois documentaire, politique et poétique. Une œuvre libre. Libre dans le style, les sujets abordés et la manière d’associer les choses. Marker se permet des détours, des raccourcis, des correspondances… mais il est toujours guidé par une vision. Au début des années 1990, je cherchais un producteur pour mon documentaire, Chronique d’une banlieue ordinaire. Quelqu’un m’a alors conseillé d’aller voir Iskra, la société fondée par Chris Marker, Agnès Varda, Alain Resnais et d’autres. Sur place, j’ai trouvé des personnes très ouvertes et bienveillantes. Sur les étagères, il y avait des bobines 16 et 35 mm étiquetées au nom des films de Marker. C’était impressionnant.

Avez-vous rencontré Chris Marker ?

En travaillant sur place je voyais passer des fax de lui. Il était un peu le génie caché d’Iskra. Je l’ai rencontré plus tard, à Besançon, avec des anciens des groupes Medvedkine. Il a donné le titre anglais de mon film : Suburbia. Il a été très chaleureux avec moi.

Le Cinquième plan de La Jetée part de votre cousin, persuadé de s’être reconnu dans le film de Marker…

En 2018, La Cinémathèque française présentait une grande exposition autour du travail de Chris Marker. La Jetée y était projetée en boucle. Mon cousin, Jean-Henri, l’a vue par hasard et s’est dit : « Mais, c’est moi ! » Il est resté pour la projection suivante, a pris une photo qu’il a ensuite postée sur un réseau social. Un an auparavant, j’avais perdu mon mari Didier Motchane, ce qui donnera plus tard mon film Un Mensch (2023). Bref, j’étais dans une période de deuil, peut-être plus sensible à tout ce qui se rattachait au passé. Alors quand mon cousin s’est reconnu dans La Jetée, il y avait comme un faisceau de coïncidences que j’ai accueilli.

D’autant que dans ce plan de La Jetée, votre cousin n’est pas seul…

Oui, il reconnaît aussi ses parents, donc mon oncle et ma tante. Trois personnes, ce n’est pas la même chose qu’une seule. Tous ceux de nos familles qui ont découvert ce plan ont reconnu mon oncle, ma tante et mon cousin. C’était très troublant, presque inquiétant.

La Jetée parle justement du temps, des traces qu’on laisse, de la mort…

Si mon cousin s’était vu dans un autre film, je n’aurais pas fait ce documentaire. La Jetée est un vortex temporel. En se reconnaissant, il m’obligeait à m’interroger sur le pouvoir du cinéma, sur sa capacité à nous faire voyager dans le temps. Mieux, il me conviait directement via le cinéma à ce voyage. Ce voyage, il fallait ensuite l’entreprendre. Tout est donc parti d’une intuition poétique extraordinaire.

Votre film parle de cinéma, mais reste, en effet, poétique. Il n’est jamais théorique…

Il y avait effectivement le risque d’un film abstrait ou didactique. Le plus grand défi était d’arriver à mêler les images mystérieuses et sublimes de La Jetée avec mes propres images documentaires. Comment ne pas tomber dans le banal à chaque fois qu’on quitte les plans de La Jetée ? Comment atteindre une intensité suffisante pour qu’il n’y ait pas de gouffre ? Je me suis inspirée d’un autre film de Marker, 2084 (1984) qui répondait à une commande de la CFDT pour le bicentenaire du syndicalisme. Marker avait situé l’action dans un futur représenté par une salle de montage avec des ordinateurs. J’ai pensé : « Mon film sera aussi dans une relative obscurité, dans un espace où les images circulent. » La salle de montage est devenue mon décor. J’ai amplifié ce dispositif : les images d’aujourd’hui tirent volontairement vers le monochrome en écho au noir et blanc de La Jetée. Ma chef opératrice, Karine Aulnette, a eu cette idée magnifique d’éclairer les visages de mes témoins uniquement par les écrans. C’est donc La Jetée qui les illumine ! Mes protagonistes sont ainsi baignés dans une pénombre propice au rêve.

Quelle a été la plus grande difficulté dans la réalisation de votre film ?

Le montage. Deux monteuses ont travaillé dessus, Sophie Brunet et Dominique Barbier. Nous parlions de poésie tout à l’heure, mais il y avait aussi le souci d’être très concret : est-ce bien des membres de ma famille que l’on voit sur un quai de la jetée d’Orly au début des années 1960 ? Avant même de me lancer dans le tournage, j’ai voulu tirer tous les fils de cette histoire. Nous avons travaillé pendant quatre ou cinq ans, accumulant des archives, des photos, des documents autour de l’œuvre de Marker… J’avais d’ailleurs envisagé d’écrire un livre tant la recherche était vaste. Pour mon film, il a fallu resserrer, notamment autour des témoins, pour ne garder que ceux dont les récits pouvaient être étayés par des images. Au montage, j’ai affiné encore un peu plus pour suivre une dramaturgie et une ligne de force tout en conservant des détours. Les détours sont inhérents à la mémoire. C’est ce que nous enseigne l’œuvre de Marker. Ses films sont faits de chemins de traverse. La crainte était de se perdre.

Pouvez-vous donner un exemple de ces « détours » que vous avez choisi de garder ?

L’un d’eux concerne Florence Delay, une grande amie de Chris Marker. C’est elle qui fait la voix de son documentaire Sans soleil (1983). Elle a connu Marker à l’âge de 20 ans via Robert Bresson. Delay était en effet l’héroïne du Procès de Jeanne d’Arc (1962). Or en travaillant sur l’œuvre de Marker, j’ai découvert que sa première émotion de cinéma venait du visage de Simone Genevois filmé par Marco de Gastyne dans La Vie merveilleuse de Jeanne d’Arc (1929). Il y avait donc une filiation : la Jeanne d’Arc de Bresson, celle de Marco de Gastyne et ce plan de La Jetée qui cite directement de Gastyne. Me voilà avec trois visages de femmes filmés dans un même mouvement, un même regard qui se découvre lentement. Marker n’en a jamais parlé à Florence Delay ! J’ai eu le sentiment de découvrir une filiation cachée.

Il y a aussi ce rapport avec l’autre film que tourne au même moment Chris Marker avec Pierre Lhomme, Le Joli Mai (1962)…

En 1962, Marker réalise, en effet, deux films extraordinaires : La Jetée et Le Joli Mai, tourné à Paris au moment de l’indépendance de l’Algérie. Le début du Joli Mai montre une silhouette de femme qui monte sur un toit et regarde la ville. En le visionnant, j’ai eu l’intuition que c’était Hélène Châtelain, l’actrice de La Jetée. J’ai retrouvé une photo d’elle sur ce toit avec Marker une caméra à la main. Je tenais ma preuve ! Cela m’a permis de faire un autre lien avec le début des Ailes du désir de Wim Wenders (1987), qui reprend presque ce motif avec les anges au-dessus de la ville et ces voix qui montent. Wenders, grand admirateur de Marker, lui rendait ainsi un hommage discret. J’aurais aimé intégrer ce dernier parallèle dans mon film mais je n’y suis pas parvenue. Ce détour-là n’a donc pas été pris.

Votre film parle avant tout de votre histoire familiale et d’une blessure, celle de l’exil…

Le fait que ce thème ressurgisse à travers un cinéaste – Chris Marker – m’a particulièrement touché. Il ne s’est jamais intéressé dans ses films au sort des pieds-noirs. Dans Le Joli Mai, « premier film du temps de paix » comme il l’appelait, les pieds-noirs existent seulement comme des adversaires. Or moi, petite fille tout juste arrivée d’Algérie et issue d’une famille pied-noir de gauche, j’ai grandi dans une forme d’effacement, d’invisibilité. Mon travail a donc consisté à faire coexister deux pensées : celle, progressiste, de Marker que je partage, et celle du chagrin réel de ma famille à ce moment-là. Le cinéma permet de penser ces contradictions.

Vous évoquez une « invisibilité ». Or votre cousin se reconnaît de dos… Son visage est absent.

C’est très juste. L’image des pieds-noirs au cinéma a souvent été secondaire, folklorique. C’était l’occasion de faire exister « les invisibles ».

Cette reconnaissance partielle rejoint aussi votre rapport à La Jetée.

Marker y projette deux personnages fictionnels dans des lieux réels de Paris : Orly, Le jardin des Plantes… C’est le Paris de 1962, celui que je découvrais enfant en arrivant avec mes parents, mon oncle et ma tante. En revoyant La Jetée, je me suis mise à scruter les visages dans la foule. J’ai cherché à voir si nous y étions aussi, si quelqu’un d’autre de ma famille apparaissait dans ces images. Peut-être étais-je parmi les enfants qui courent au jardin des Plantes ? En vain… D’un coup, le choc reçu en découvrant à 20 ans La Jetée s’est éclairé. Au-delà de sa structure temporelle, de son intelligence, je voyais inconsciemment un film sur le Paris de mon arrivée en France.

Vous avez aussi tenu à montrer Marker, malgré son goût du retrait.

Marker n’aimait pas être photographié. Il n’existe qu’une cinquantaine d’images de lui. J’en ai intégré trois. La première est ce plan de La Jetée où se reflète sa silhouette dans une vitre. La deuxième est une photo de lui, de dos, prise sur la place Rouge par Costa-Gavras. On y voit ses oreilles décollées, semblables à celles du petit garçon de La Jetée, celui dans lequel, dit-on, il s’est reconnu. La troisième est une archive retrouvée par Étienne Sandrin. On y voit Marker filmant la manifestation en hommage aux morts de la répression policière au métro Charonne en 1962. Nous avons synchronisé ces images d’actualité avec celles du Joli Mai qu’il tournait au même moment. C’était un travail de montage passionnant.

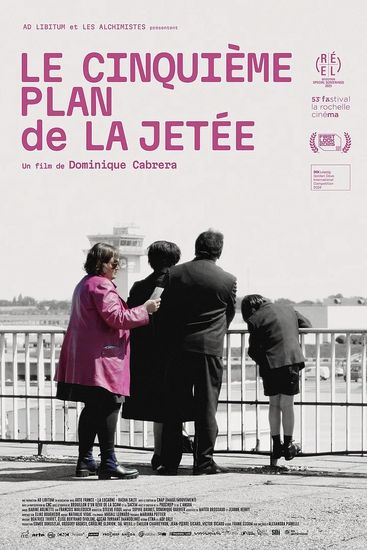

Le Cinquième Plan de La Jetée

Réalisé par Dominique Cabrera

Scénario de Dominique Cabrera et Edmée Doroszlaï

Production : Ad Libitum (Edmée Doroszlaï et Caroline Glorion)

Distribution : Ad Libitum & Les Alchimistes

Sortie le 5 novembre 2025

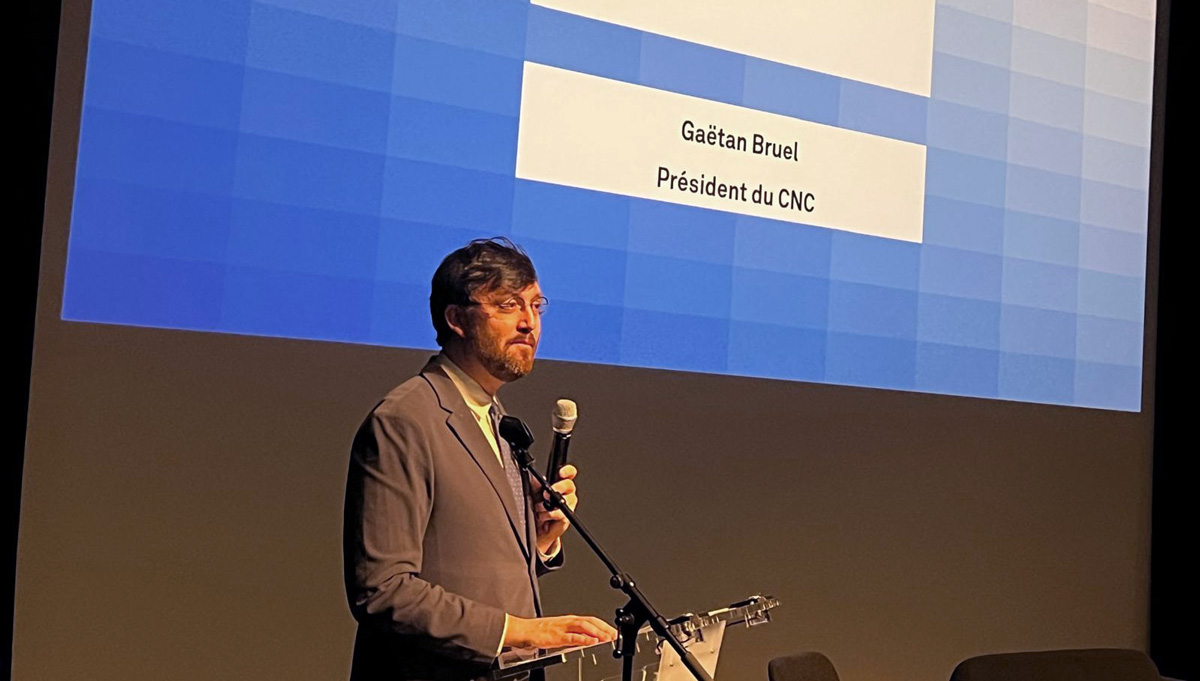

Soutien sélectif du CNC : Fonds d’aide à l’innovation en documentaire de création (FAI Doc – écriture et développement)