Année du documentaire 2023

À cette occasion, nous vous proposton des entretiens, portraits, éclairages et décryptages qui reviennent sur l’histoire du genre et témoignent de sa formidable vitalité comme de celle de ses acteurs.

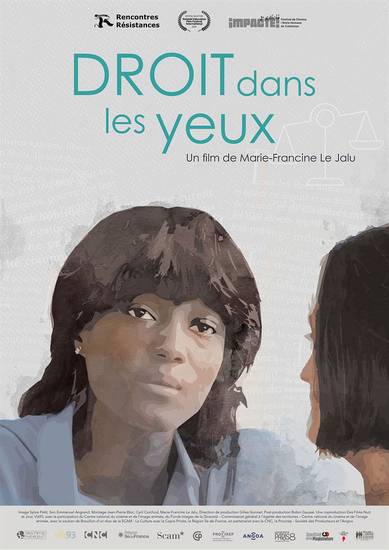

Le dispositif est minimaliste. C’est quasiment un huis clos : dans une petite pièce blanche, de part et d’autre d’un bureau anonyme, deux ou trois étudiants en droit écoutent des justiciables venus exposer leurs problèmes. Loin du film d’avocat, on suit ici une demi-douzaine d’élèves qui, au sein de la Clinique juridique de l’université Paris 8, tentent d’aider les personnes venues les solliciter et s’interrogent sur leur avenir. Marie-Francine Le Jalu s’est enfermée un an dans cette pièce pour en ressortir avec un documentaire intense qui parle autant du droit et de sa pratique que de notre humanité.

Comment est née l’idée de Droit dans les yeux ?

Par hasard. Il y a huit ans, je suis tombée sur un article du Parisien sur la Clinique juridique de l’université Paris 8. Le fait que des jeunes gens de Seine-Saint-Denis aient une démarche active, positive, pour aider leurs concitoyens m’a tout de suite intéressée. Ça tombait par ailleurs très bien : cette clinique juridique se trouvait dans un contexte – qui n’a pas beaucoup changé – où dès que l’on parle des jeunes de banlieue, le discours se fait caricatural et stéréotypé. C’est comme si tous les jeunes issus de ces quartiers étaient des délinquants. J’avais envie de montrer autre chose, de montrer l’engagement et la solidarité de ces jeunes gens.

Ce n’est donc pas spécialement le droit qui vous intéressait ni le symbole de l’avocat ?

Non, c’était d’abord la démarche de ces jeunes.

Comment fonctionne la Clinique juridique, où vous avez passé près d’un an ?

Il s’agit de rendez-vous, des permanences assurées par deux étudiants en droit (dont le niveau varie de la 3e à la 5e année) ouvertes au public. Les personnes viennent exposer leurs difficultés face au droit et les étudiants ont deux semaines pour analyser la situation (sous le mentorat de leurs professeurs). À l’issue de ces deux semaines, ils reçoivent une seconde fois la personne qui les a sollicités pour lui donner une espèce de photographie de sa situation. Il ne s’agit pas vraiment de conseil juridique, mais plutôt d’une analyse. C’est évidemment une démarche pédagogique, une mise en pratique de leurs études de droit…

Et qu’avez-vous découvert au cours du tournage ?

En passant du temps avec eux, ce qui m’a le plus frappée, c’est la proximité affective et socioculturelle des jeunes avec les personnes qu’ils accueillaient. Dès que la porte était fermée, ils réagissaient. J’ai compris qu’ils se reconnaissaient dans les gens qu’ils recevaient ou qu’ils les identifiaient à certains membres de leurs familles. Cette intuition est très vite devenue l’angle du film. Les professionnels, leurs enseignants, leur demandent de garder leurs distances, d’avoir une neutralité face aux personnes qu’ils reçoivent. Mais, dans la pratique, comment faire coïncider cette injonction et la réalité de leurs émotions ? Tout le film s’est alors focalisé sur les étudiants et leurs réactions. C’est ce qui a guidé les principes de mise en scène, uniquement gérée en champ/contrechamp.

Sauf que, jusqu’à la toute fin, vous ne donnez jamais le contrechamp. Vous filmez les étudiants, leurs réactions, leurs visages, mais jamais les personnes qu’ils reçoivent – à part dans la séquence finale, saisissante.

C’est juste ! Ce dispositif a été le fruit d’un questionnement permanent. Ne pas filmer les justiciables posait de nombreux problèmes. Pour le spectateur, cela pouvait être « heurtant » de ne pas avoir l’image de ces gens qui venaient demander de l’aide et qu’on entendait raconter leurs vies. Et d’un point de vue moral, cela pouvait aussi être problématique d’« invisibiliser » ces personnes vulnérables. Mais le hors-champ, vous en parlez ici en terme uniquement visuel, or on entend les voix de ces personnes. Et ces voix qui racontent sont saisissantes. L’enjeu du film, c’est d’observer le visage et le regard des jeunes qui écoutent et qui sont comme le miroir de la personne accueillie. Et puis, d’une manière plus concrète, les gens qui venaient à la Clinique juridique se retrouvaient face à une caméra et une perche de micro. Leur « coller » une caméra aurait pu être dérangeant et intrusif. Ils viennent là avec des problèmes et je ne voulais pas rajouter une pression ou un poids dans ce moment qu’ils allaient vivre.

Pourtant, vous les filmez dans un couloir et vous en faites même l’image de fin, comme une image manquante retrouvée.

C’est au bout de quelques mois que j’ai eu l’idée de les filmer après leur rendez-vous, une fois qu’ils avaient posé leur « fardeau ». Cela m’a permis d’avoir dans les plans moins en tension.

Ces plans sont en effet très apaisés…

Exactement. Ils soulagent la tension de ce qui vient d’être montré. Jusqu’au moment du montage, je ne savais pas à quel moment ces visages allaient apparaître… Et puis, j’ai compris que ces moments de relâchement et de douceur trouvaient naturellement leur place à la fin du film.

Le titre du film est très beau, très puissant dans sa polysémie…

Tout passe par le regard. La relation entre le jeune qui conseille et la personne qu’il reçoit est d’abord visuelle et se joue dans cet échange. Il y a une dimension humaine fondamentale dans le droit qui ne s’efface ni dans les relations personnelles ni dans un tribunal. Je crois qu’il y a quelque chose de fondamentalement humain dans le droit et c’est ce que dit le titre.

Avec également l’injonction de vérité…

Qui est aussi au cœur du film, vous avez raison.

Au générique, vous êtes créditée au montage, au son, à l’écriture et à la réalisation… Concrètement, comment se sont déroulés le tournage et la postproduction du film ?

J’ai passé beaucoup de temps avec les élèves à partir du printemps 2014. J’étais en immersion en 2015 et 2016, période pendant laquelle j’écrivais. Et j’ai commencé à filmer en octobre 2016 durant l’année universitaire. J’ai fait un mini-casting, j’ai rencontré chacun des étudiants volontaires de la Clinique juridique et je les ai mis face au dispositif cinématographique que j’avais en tête. On a beaucoup échangé. Il y a eu une trentaine de rencontres à l’issue desquelles j’ai choisi des jeunes gens aux personnalités et aux parcours différents. Ils étaient huit. Mais ce n’était pas univoque et de leur côté, eux aussi m’ont choisie (certains ont d’ailleurs refusé de continuer l’expérience). Par ailleurs, il fallait réduire au maximum le phénomène d’intrusion et j’avais décidé très tôt que nous ne serions que deux sur le tournage. J’ai choisi de m’occuper de la perche, parce que c’est ma formation, et Sylvie Petit était derrière la caméra. Pour le montage, j’ai travaillé en deux étapes. D’abord avec Jean-Pierre Bloch, monteur expérimenté qui a beaucoup travaillé sur la parole.

On a fait un gros travail pour trier les 120 heures de rushes. Il y a eu ce gros dérushage, un premier montage de séquences, et un travail essentiel pour restituer ce qui avait été dit et préserver la vérité des personnes. Garder l’enjeu. Et puis on a convenu avec Jean-Pierre qu’on s’arrêtait à un moment parce qu’on n’était pas d’accord sur certaines questions – notamment sur les questions d’intériorité et de subjectivité. J’ai retravaillé toute seule plusieurs moutures du film jusqu’à ce que je rencontre Cyril Curchod avec qui on a passé dix jours pour débloquer certaines scènes. On a trouvé la place des extérieurs, le rapport de la ville et des alentours. Le film a pris sa forme définitive à ce moment-là.

Quelles furent vos influences ? On pense à Depardon car dès qu’on parle de documentaire sur la justice, il est toujours là…

Je n’ai pas forcément pensé à Depardon. Les films qui m’ont accompagnée n’étaient pas de ce genre-là. Il y avait Jeanne d’Arc de Dreyer, des films de Griffith pour les visages et la manière de les cadrer. Et des livres aussi. Ceux de Levinas. Ce sont les moments d’écoute qui m’intéressaient. La parole est souvent hors-champ et on cadre sur les visages. Ses essais sur les visages, l’altérité et la responsabilité ont été des guides précieux…

Droit dans les yeux

De Marie-Francine Le Jalu

Scénario : Marie-Francine Le Jalu

Chef opérateur : Sylvie Petit

Montage : Jean-Pierre Bloch, Cyril Curchod

Production : Des Films Nuit et Jour

Distribution : Des Films Nuit et Jour

En salles depuis le 1er février 2023

Soutien du CNC : Fonds Images de la diversité (écriture)