Racontez-nous la genèse de ce documentaire.

Raphaël Stora : L’idée de base, un peu amusante, c’était de me dire : quand mon père faisait reconnaître à la France son passé colonial, moi je dansais avec un chapeau en toile sur la tête. C’est ce contraste entre deux mondes opposés que je raconte. Il y a d’un côté le milieu académique, très solennel, qui traite de sujets graves, et de l’autre, le milieu artistique, qui est associé souvent à des choses plus légères. Même si, dans le fond, la danse que je pratique – en l’occurrence le hip-hop – est sous-tendue par des révoltes et une histoire très politique… J’ai l’impression d’avoir réalisé un film ovni, qui traverse beaucoup de sujets. Mais c’est d’abord l’histoire d’un artiste de 40 ans qui peine à gagner sa vie avec la danse. Qui cherche à trouver sa place, à trouver sa voix.

Après Les Promesses du sol, qu’est-ce qui vous a donné envie de revenir devant la caméra et de vous confronter à nouveau à la danse ?

Il y a eu un moment difficile dans ma vie. Je n’étais pas très bien. J’ai fait une cure et, à la sortie, j’ai compris que ce qui me donnait envie de vivre et de me lever le matin, c’était la danse. Il y a eu comme un déclic d’urgence. On voit que le temps file et à un moment donné, on se dit qu’on n’a pas été au bout de tous ses rêves. Avec Les Corps électriques, je parle vraiment de danse, de ce que ça veut dire de revenir à la danse à 40 ans.

Comment avez-vous vécu physiquement et mentalement ce retour ?

Ça n’a pas été évident. À partir du moment où j’ai été sélectionné pour jouer dans la pièce Témoin de Saïdo Lehlouh, je me suis retrouvé face à une approche très professionnelle de la danse, dans le même espace que des danseurs aguerris. Il a fallu que je comprenne que j’avais du retard. Je me retrouvais à les copier discrètement au moment de m’étirer. (Rires.)

Vous dites vous sentir parfois « illégitime » dans « un monde de virtuoses ». Comment avez-vous travaillé avec ce doute au fil du tournage ?

À 40 ans dans le hip-hop, on est souvent considéré comme « vieux ». On a un peu la sensation de ne plus être d’actualité, d’être ringard. Mais ce n’est pas tellement ça qui compte. Le vrai travail de la danse n’est pas physique. Ce n’est pas une affaire de mode. Il s’agit de transmettre des émotions honnêtes, de réussir à traduire une histoire intime par des gestes, par des mouvements. Faire que la danse devienne un langage qui dit ce que les mots ne parviennent pas à exprimer.

Vous dites aussi que le monde de la danse a beaucoup évolué ces dernières années. Qu’est-ce qui vous frappe le plus dans la nouvelle génération de danseurs que vous avez filmée ?

L’arrivée des réseaux sociaux et le rapport à l’image ont complètement changé le paradigme. Mais je ne veux pas dire que c’était mieux avant. Il y a simplement eu une évolution. Au début des années 2000, quand je faisais des battles, on était peu nombreux. Il y avait quelque chose de plus intimiste à certains endroits. Mais aujourd’hui, il y a plus d’opportunités pour les jeunes, une multiplication des événements, et la danse est véritablement mise en lumière. Il y a une vitalité aujourd’hui dans ce milieu qui est assez extraordinaire. Et ça reste un monde très soudé et interconnecté.

Comment avez-vous voulu filmer la danse cette fois-ci ?

Dans Les Promesses du sol, je voulais montrer les battles de hip-hop des années 2000. C’était la scène dans laquelle j’avais évolué plus jeune, et je voulais mettre en lumière des virtuoses tout en expliquant de manière didactique un monde et ses codes. Avec Les Corps électriques, je vais plus loin, en essayant de montrer ce que les gens veulent dire quand ils dansent. Que veulent-ils raconter ? Après le Covid, j’ai repris ma caméra et réalisé des petits portraits pour Instagram. Les danseurs se retrouvaient face à eux-mêmes, et ça donnait quelque chose de très introspectif. C’est en faisant ces interviews que je me suis dit qu’il serait intéressant d’aller plus loin dans l’introspection, en filmant mon propre parcours. J’y ai mêlé la relation avec mon père et une interrogation fondamentale : pourquoi je danse ? J’ai commencé à tourner à l’été 2023 sans trop savoir où j’allais. Je voulais d’abord documenter mes interactions avec mon père, que je trouvais drôles. J’ai aussi filmé mes auditions, mes clips, mes battles. Ensuite, on a écrit avec mon monteur, Raphaël Hénard. Plus qu’un travail de caméra, ce fut un gros travail d’écriture et surtout de montage. Pour la voix off notamment. On n’a pas hésité à couper certaines choses pour laisser place à des séquences muettes, afin de faire respirer le film et capter ce qui se joue dans les mouvements. Je ne me pose plus trop de questions sur la mise en scène de la danse en tant que telle. C’est davantage le propos qui m’intéresse aujourd’hui.

Le documentaire est traversé par la question de la filiation avec votre père, l’historien Benjamin Stora. Qu’est-ce que vous avez voulu dire à travers ce dialogue ?

C’est un personnage public, connu dans son domaine. Et moi, j’ai trouvé intéressant de montrer une relation père-fils assez simple, avec des incompréhensions, des questions de génération et des non-dits. Tout ce temps passé à discuter sans vraiment dire ce qui nous travaille, ni lui ni moi.

Était-ce une manière de réparer ou guérir quelque chose ?

Ma famille a vécu une tragédie et, enfant, j’ai été témoin de la tristesse de mes parents. J’ai toujours essayé de les rendre un peu plus heureux. Moi aussi, par la même occasion, notamment à travers mon geste artistique, qui a quelque chose de très frontal. Je suis passé par la danse pour célébrer la vie.

Est-ce que votre père a accepté facilement de se prêter au jeu ?

Oui, même si c’est forcément un peu particulier. Il est habitué à être filmé. Et on a aujourd’hui une relation apaisée et emplie d’affection. Il a voulu m’aider pour que je puisse faire mon film. Même si ce n’est jamais évident de se livrer ainsi. Mais j’ai senti qu’il avait aussi besoin de parler. Loin de moi l’idée de le forcer à évoquer des choses douloureuses.

Quel message ou quelle émotion aimeriez-vous que le spectateur emporte une fois le film terminé ?

C’est important, à certains moments de sa vie, de faire attention à ne pas rester prisonnier d’une forme de souffrance. Il faut parvenir à montrer une certaine vulnérabilité. C’est une force que de dévoiler ses fragilités. Il ne faut pas avoir peur de mettre dans son geste artistique des choses plus intimes, qui dépassent la seule puissance, la simple performance ou le spectaculaire. On peut aussi être dans le blues.

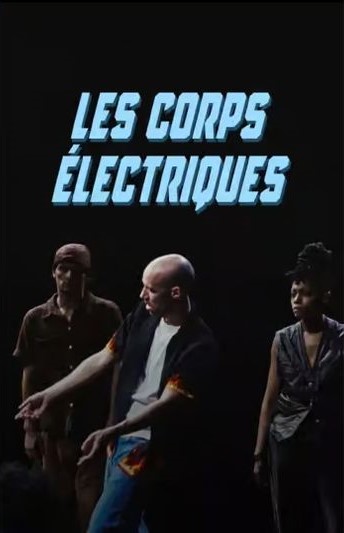

Les Corps électriques – Documentaire de 48 minutes – Disponible sur Arte.tv

Réalisé par Raphaël Stora

Écrit par Raphaël Stora et Raphaël Hénard

Production : Unité

Soutien sélectif du CNC : Fonds de soutien audiovisuel (aide à la production – automatique)