Comment votre expérience d’acteur a-t-elle influencé votre approche de la mise en scène et de l’écriture ?

À force d’être cantonné à certains types de rôles, je me suis demandé comment déconstruire les clichés. Quand j’ai commencé à écrire, j’ai d’abord essayé de les détourner. Par exemple, au début, j’avais imaginé que mon personnage principal soit un enfant adopté. Un consultant m’a alors demandé : « Mais est-ce que toi, tu as été adopté ? » Je me suis rendu compte que j’étais encore dans cette matrice où j’avais besoin de justifier qu’un personnage racisé parle parfaitement le français, et d’expliquer d’être moi-même Français dans mon propre film. Ce même consultant m’a dit : « Tu n’as pas besoin de te légitimer, tu es né ici. » Cela a été une révélation. Il fallait seulement que je pose les choses naturellement.

Comment avez-vous abordé ce mélange des genres – film de gangsters et drame – et ce regard sur la société tamoule, peu représentée en France ?

Je ne voulais pas tomber dans le misérabilisme ou l’exotisme. Le film de genre me permet justement d’éviter cela. Jusqu’à présent, la figure des Tamouls dans le cinéma français est celle des migrants. Chaque fois qu’un Tamoul apparaît à l’écran, il ne parle pas français, il a un accent et il a besoin d’aide. J’ai voulu changer cette image et montrer une communauté qui s’est construite elle-même après avoir fui une guerre. C’est ce que j’ai essayé de raconter à travers le film de gangsters. Les Tamouls ne sont pas des malfaiteurs, mais j’ai utilisé les codes du polar pour mettre en avant des figures fortes et exubérantes. Pour que nous ne les regardions plus de haut, mais que nous les craignions ou les respections. Le film de genre me permet aussi de parler d’un conflit très peu médiatisé. Quand un premier film parle du conflit au Sri Lanka et d’une communauté que nous voyons rarement dans le cinéma français, il est souvent pressenti comme un documentaire. Il fallait donc trouver comment contourner cela et mélanger l’intime, le spectacle et le politique. La plupart des spectateurs viennent voir Little Jaffna pour découvrir un bon thriller. Et c’est génial, parce que la communauté tamoule est un monde que le public ne connaît pas. J’ai donc pu déployer mon propre univers sans limite.

En quoi le film bouscule-t-il notre vision de Paris ?

Pour moi, le film représente une plongée dans un ailleurs radical. Nous avons l’impression de connaître tous les recoins de la capitale, mais le film montre qu’il existe un Paris que nous sommes à des années-lumière de soupçonner. Au début du film, quand il y a uniquement des personnages qui ont ma couleur de peau, le film n’a pas l’air de se passer en France. Tout le monde se dit qu’il se déroule en Inde. Puis, quand le public voit les immeubles parisiens, il comprend.

Il y a près de dix ans, vous avez intégré le programme La Résidence de la Fémis. En quoi cette formation a-t-elle transformé votre approche et que vous a-t-elle apporté ?

J’y suis arrivé comme un comédien frustré qui n’obtenait pas de rôles et qui voulait écrire et réaliser ses propres films. Là-bas, j’ai appris à penser comme un réalisateur. La Fémis m’a donné les clés, les outils. J’y ai eu mes premiers cours d’analyse filmique. Je n’avais pas une cinéphilie très poussée ; j’ai grandi en regardant les films du dimanche. La première fois que je suis allé au cinéma avec ma mère, c’était pour voir Titanic. Sinon, je regardais beaucoup de films de Kollywood, l’industrie tamoule du sud de l’Inde, et pas mal de cinéma coréen. Quand je suis arrivé, tout le monde avait des références de la Nouvelle Vague plein la tête. J’ai donc découvert beaucoup de films classiques. J’ai forgé là-bas le réalisateur que je voulais être. Mes référents me disaient : « Tu n’es plus un simple comédien maintenant, tu es réalisateur. Pense comme un réalisateur : qu’est-ce que tu as envie de raconter, qu’est-ce que tu as envie de défendre avec ce film ? » Tout naturellement, j’ai voulu parler de la communauté tamoule et du conflit au Sri Lanka.

En quoi cette approche ouverte a-t-elle été décisive pour vous ?

La Résidence est un programme particulier au sein de la Fémis, porté par une forme de discrimination positive. Et très vite, je me suis dit que mes films parleraient pour moi. L’approche de La Résidence est extrêmement généreuse, les professeurs nous accompagnent sans nous imposer une vision. Quand j’y étudiais, j’étais le premier arrivé, le dernier parti, au point que le vigile me mettait dehors ! J’ai profité au maximum de cette opportunité. J’ai adoré pouvoir mener à bien les projets que je voulais, sans barrière. Je ne connaissais pas l’industrie du cinéma avant. C’est là-bas que j’ai entendu parler de la Cinéfondation pour la première fois. À l’époque, je me disais que si mon court métrage était sélectionné à Clermont-Ferrand, j’aurais réussi. Et cela s’est produit. Ce fut le début d’un parcours inattendu : les mêmes producteurs qui considéraient auparavant que mon court n’entrait pas dans leur ligne éditoriale venaient me solliciter pour produire mon film suivant.

Cette différence a-t-elle été perçue au sein de l’école ?

Ce qui est intéressant, c’est qu’à la sortie de l’école, j’entendais souvent : « On ne dirait pas un court métrage de la Fémis. » Je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. C’étaient en réalité des récits que nous n’avions pas l’habitude de voir. Le programme de La Résidence cherche des profils qui ne correspondent pas à ceux du cursus général. Alors que les élèves du cursus classique ont souvent un bagage académique poussé, j’arrivais avec mon expérience de comédien et une énergie différente. Il y avait ce côté où nous nous disions : « Il n’y a pas besoin de faire quatre ou cinq ans d’études pour réaliser des films. » L’année où j’étais à La Résidence, nous avons prouvé que nous pouvions faire un cinéma différent, avec une autre sensibilité.

En quoi votre volonté de divertir a-t-elle forgé votre démarche de réalisateur ?

Ce qui était important pour moi, c’était effectivement d’assumer cette volonté de divertir, ce qui n’est généralement pas l’enjeu numéro un dans les films de l’école. J’étais vraiment à l’opposé de la tendance, et je pense que c’est ce qui a rendu mon travail singulier. J’ai toujours aimé le cinéma américain, comme les films de Michael Mann. J’avais envie de ressembler à ce genre d’acteur. Alors j’ai essayé de le faire à mon échelle en France. Je ne me suis pas posé la question de savoir si c’était possible ou non. À chaque fois, je me disais : « Si je me plante, je me plante en beauté. Sinon, ça passe. » Le film a cette énergie-là. Je l’ai réalisé en me disant que c’était mon dernier film, et cela m’a enlevé toute la pression du premier film, cette idée qu’il faut être sélectionné à Cannes ou dans un festival. Je me suis simplement dit : « Je vais faire le film que j’ai envie de faire. »

Comment votre projet a-t-il évolué du court au long métrage ?

Mon court représentait mon passage à la mise en scène. C’était la première fois que je jouais et que je réalisais en même temps. J’ai essayé de voir comment le dispositif fonctionnait. Sur ce premier court, la mise en scène était très nerveuse. Puis, j’ai réalisé The Loyal Man, beaucoup plus atmosphérique, et qui faisait référence à Ghost Dog de Jim Jarmusch. Sur mon long métrage, je pense avoir trouvé ma place entre ces deux approches. Au fond, cette progression m’a permis d’affiner ma méthodologie, et de parfaire ce qui me caractérise vraiment, à savoir jouer et réaliser simultanément. Je me suis entraîné sur le premier court, le moyen métrage, puis le long. Et à force de pratiquer, c’est devenu beaucoup plus fluide.

Le court et le long Little Jaffna sont-ils si différents ?

Pas tant que cela ! Ils partagent le même ADN narratif. Ils se déroulent à La Chapelle, dans ce quartier parisien surnommé « Little Jaffna ». Le court posait déjà la question centrale : comment un conflit qui a lieu à 10 000 km peut-il résonner jusque dans les rues de Paris ? Dans le long, j’ai conservé cette thématique tout en l’approfondissant considérablement, avec des personnages plus développés et une exploration plus fine des dynamiques communautaires.

Vous disiez que le financement a été difficile à obtenir. Pouvez-vous nous parler du rôle joué par le CNC et d’autres institutions dans la concrétisation de ce projet ?

Le soutien des institutions a été absolument décisif. Quand j’ai présenté le projet à l’Avance sur recettes du CNC, je me disais presque que si je ne l’obtenais pas, je lâcherais tout. J’avais tout misé sur ce film. J’ai préparé mon oral comme un fou, en chronométrant mon intervention pour utiliser chaque seconde des quinze minutes imparties. C’était viscéral pour moi que les membres de la commission comprennent où je voulais aller avec ce film, comme si ma vie créative en dépendait. L’obtention de l’Avance sur recettes a créé un effet domino : une fois que le CNC vous soutient, d’autres portes s’ouvrent naturellement. La Fondation GAN a également été cruciale au démarrage. Ces soutiens institutionnels ont une double valeur : financière bien sûr, mais surtout symbolique. Ils ont légitimé un projet qui, sur le papier, pouvait sembler risqué – un film sur la communauté tamoule porté par un réalisateur débutant ! Ce qui est révélateur du fonctionnement de l’industrie, c’est qu’avant de passer au CNC, j’avais développé un autre projet en parallèle pour les plateformes, toujours sur la communauté tamoule. Les retours des producteurs étaient éloquents : « C’est un film de niche, nous ne sommes pas sûrs que les Français apprécient. » Je ne me suis pas vexé, mais cela illustre parfaitement les obstacles à surmonter. La question qui revenait systématiquement dans mes rencontres avec les financiers était : « Pourquoi les Français iraient voir un film avec des Tamouls ? » En réponse, ma stratégie était claire : je leur expliquais que, à travers un film de genre, un bon polar, l’origine des personnages devient secondaire. Little Jaffna est simplement un bon polar fait en France.

Avez-vous dû faire des compromis entre votre vision et ce qui pouvait être financé ?

Ce positionnement entre divertissement et cinéma d’auteur n’est pas une place facile à défendre dans le système de financement français, qui tend à séparer ces deux approches. Mais c’est précisément cet entre-deux que je voulais explorer avec Little Jaffna. D’ailleurs, quand j’ai écrit le scénario, je l’ai fait de manière très sèche, comme un film d’infiltration académique, pour que les producteurs ne soient pas trop perplexes. Si j’avais écrit exactement la mise en scène que j’envisageais, je pense que je n’aurais obtenu aucun financement. C’est seulement une fois le financement sécurisé que j’ai pu déployer pleinement ma vision. Quand le projet est devenu concret, il y a eu un tournant. Alors qu’un film de gangsters avec des Tamouls paraissait lunaire, tout est devenu plus simple quand les producteurs ont compris où je me dirigeais dans ma mise en scène.

Percevez-vous une évolution dans le regard de l’industrie sur les minorités ?

Je vois émerger des œuvres comme Zion (Nelson Foix, 2025) qui propose un autre regard sur la Guadeloupe, loin des clichés habituels. Une nouvelle génération de cinéastes, dont je fais partie, travaille à déplacer les lignes. Mais nous n’en sommes qu’au début. En Angleterre ou aux États-Unis, les acteurs racisés sont établis depuis longtemps. En France, les communautés maghrébine et noire commencent doucement à gagner en visibilité. Quant à la communauté tamoule, elle reste largement invisible – une minorité parmi les minorités. J’ai voulu éviter que Little Jaffna soit un film communautaire, regardé seulement par des Tamouls. C’est un film français, fait en France, et nous devons être fiers de ce cinéma-là. Nous pouvons faire du cinéma de genre de qualité. Souvent, nous considérons le cinéma américain comme le meilleur, mais en France aussi, nous pouvons y arriver. Nous n’avons pas les mêmes budgets, mais nous pouvons faire preuve de créativité.

Little Jaffna a connu un beau parcours en festival. Comment envisagez-vous la suite ?

J’ai déjà un deuxième long métrage en préparation. Je suis à l’étape du traitement, assez avancé. Maintenant que j’ai réalisé un film sur la communauté tamoule, je n’ai pas envie d’en faire un deuxième. Pour le moment, je suis le seul à avoir fait un film sur cette communauté, et je ne veux pas réduire sa représentation à celle de migrants ou de gangsters. J’espère qu’avec ce premier film, j’ai ouvert des portes à d’autres réalisateurs, qu’ils se disent qu’ils peuvent maintenant réaliser des films sur le même sujet. Mon objectif maintenant, c’est de réaliser des « blockbusters d’auteur » : avoir du budget pour faire des films avec du spectacle, de l’intime et du politique. Pour mon prochain projet, mes références seraient La Mort aux trousses qui croiserait L.A. Confidential. J’aimerais aussi travailler avec un casting plus établi, car j’ai constaté que sans tête d’affiche, il est très compliqué de promouvoir un film. C’est un peu le rêve que poursuit Ryan Coogler : tourner ce genre de films à grande échelle.

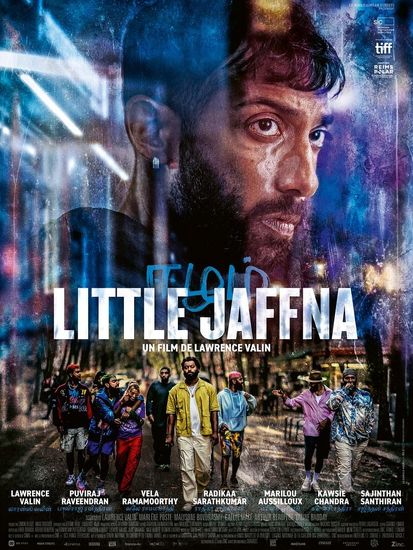

Little Jaffna

Réalisation : Lawrence Valin

Scénario : Lawrence Valin, Marlène Poste, Malysone Bovorasmy, Gaëlle Macé, Yacine Badday, Arthur Beaupère

Production : Agat Films - Ex nihilo, Mean Streets

Distribution : Zinc Film

Ventes internationales : Charades

Sortie le 30 avril 2025

Soutiens sélectifs du CNC : Soutien au scénario (aide à l'écriture), Avance sur recettes avant réalisation, Aide à la création de musiques originales, Fonds Images de la diversité - Aide à la production 2023