Quand et comment commencez-vous à vous intéresser au docteur Denis Mukwege ?

Marie-Hélène Roux : Je dois avouer que je n’en avais pas vraiment entendu parler avant 2014. Tout est parti de ma découverte, cette année-là, de Panzi, le livre qu’il a coécrit avec son collègue belge, le docteur Guy-Bernard Cadière. Sa lecture fut un choc. J’ai été bouleversée par le sort réservé aux corps des femmes, utilisés comme armes de guerre dans la République démocratique du Congo, par l’humanisme et l’amitié unique de ces deux hommes qui les soignaient, mais aussi par la force des femmes dont ils parlaient. Ça m’a d’autant plus interpellée que je suis née en Afrique, au Gabon et que j’ai grandi en République centrafricaine et au Burundi.

Faire un film autour de ce sujet s’est imposé dès lors comme une évidence ?

Si je fais des films, c’est pour mettre la lumière sur quelque chose qui a du sens pour moi, pour refuser l’indifférence. Donc oui, j’ai tout de suite pensé cinéma et je suis allée en parler à ma productrice, Cynthia Pinet. Ce fut le début d’un long, d’un très long chemin. J’ai commencé par rencontrer le docteur Cadière en Belgique et c’est lui qui m’a présenté le docteur Mukwege. J’ai eu la chance qu’ils me fassent confiance. J’ai alors commencé à écrire le scénario avec mon coauteur Jean-René Lemoine.

Vous avez essayé d’acquérir les droits de Panzi ?

Non, car cette lecture a agi comme une étincelle, comme un tremplin pour m’emmener ailleurs. Mon intention n’a jamais été d’adapter littéralement ce texte. En discutant avec les deux docteurs et en me rendant sur place, je me suis rendu compte que l’axe qui m’intéressait était de développer les personnages féminins. Notre travail d’écriture avec Jean-René a donc consisté à s’inspirer de faits réels pour y distiller de la fiction.

Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d’écrire à deux ?

Pendant un plus d’un an j’ai travaillé seule, mais j’étais trop proche des deux docteurs et de cette réalité qui m’affectait profondément pour que le scénario qui faisait alors 300 pages se déploie. Mon agent Danièle D’antoni, qui a été un soutien infaillible dans toute cette aventure, me l’a fait remarquer en m’assurant que j’avais besoin d’un coscénariste qui permettrait ce détachement indispensable. L’apport de ce grand auteur qu’est Jean-René a été décisif. Il m’a autorisée à prendre certaines libertés, à ne pas simplement retranscrire le réel. Pour lui, le principal n’est pas de coller à la réalité des faits, mais la place du spectateur dans le récit qu’on développe.

Comment avez-vous connu la productrice Cynthia Pinet ?

Je peux vraiment dire que c’est grâce à elle que je suis devenue cinéaste. J’ai fait le Conservatoire, je suis partie aux États-Unis, j’écrivais, je jouais… C’est elle qui m’a suggéré de réaliser et qui, quand elle a créé sa propre société (Petites Poupées Production), a produit mon premier court. On a donc commencé à travailler ensemble en 2015 et le cheminement vers le long métrage a été naturel. Durant toutes ces années, ce qui m’a le plus frappée, c’est son intégrité et le prix qu’elle a accepté de payer pour rester fidèle à la vision que nous avions.

Elle a tout de suite été partante pour Muganga ?

Oui, elle m’a un peu prise pour une folle. (Rires.) Mais elle a tout de suite compris qu’il s’agissait du cinéma que je voulais faire. Un cinéma qui parle des héros et des héroïnes du quotidien. Je ne me vois pas réaliser un film si je ne sens pas son utilité. Avec Muganga, je voulais montrer les êtres qui, en dépit des situations tragiques auxquelles ils sont confrontés, œuvrent et trouvent des solutions pour montrer le chemin vers une certaine lumière. Cynthia a partagé cet enthousiasme et cette envie.

Malgré cet enthousiasme commun, Muganga va mettre dix ans à trouver le chemin des salles. Au moment de son financement, quels arguments vous opposait-on ?

Tout le monde ne nous a pas donné d’explication, évidemment. Mais ceux qui ont eu l’honnêteté de le faire nous ont dit que, de la même manière que la parole du docteur Mukwege dérange, ce film dérangeait. Sans compter le fait qu’on ne pouvait pas mettre ce film à la fois français et africain dans une case précise. Le fait qu’il s’agissait de mon premier film ne rassurait pas non plus.

Qu’est-ce qui dérangeait précisément ?

La scène d’ouverture qui montre frontalement les ravages causés aux corps des femmes. On m’a assuré que ce n’était pas possible, que le public n’irait jamais voir ça ou sortirait de la salle. Or, pour moi, si on veut parler de la guérison, il faut avoir l’honnêteté de regarder là où ça fait mal. Faire ce film, c’est refuser l’indifférence. Il m’était donc impossible de l’entamer autrement. On a tenu bon avec Cynthia toutes ces années. Ça a évidemment eu un coût financier important mais quand on voit les réactions à Angoulême et depuis – en particulier pour cette scène – on sait qu’on a eu raison de ne pas céder. Si on veut traiter ce sujet, il faut avoir le courage de le regarder en face. Sans voyeurisme mais en rappelant les faits.

Où avez-vous tourné ?

Deux semaines en Belgique et six semaines au Gabon. Avec Cynthia, on savait d’emblée qu’on ne pourrait pas tourner en République démocratique du Congo, car aucune assurance n’aurait accepté de nous couvrir. Mais il ne fallait pas perdre à l’écran l’authenticité que je recherchais. Cynthia avait préparé avec soin les choses en amont. Elle propose des programmes éducationnels pour la jeunesse dans le cinéma et l’audiovisuel. Donc elle a formé des personnes sur place, des Gabonais, qui ont participé à Muganga devant ou derrière l’écran. Notre équipe était constituée de talents de tous les horizons. Ce qui a favorisé sa qualité humaine et artistique.

Combien de temps s’est-il écoulé entre la fin du tournage et la sortie en salles sous l’égide de l’Atelier Distribution ?

Deux ans, le temps de trouver un distributeur. Parce que nombre de ceux que nous sommes allés voir nous ont assuré qu’il n’y avait ni film ni sujet. On revivait exactement ce qu’on avait vécu lors du financement en amont alors que nous avions obtenu l’Avance sur recettes et des partenaires aussi solides que Canal+ et France 3 Cinéma. Je suis donc incroyablement reconnaissante à l’Atelier Distribution d’avoir cru à ce film tel qu’il était sans vouloir le remonter.

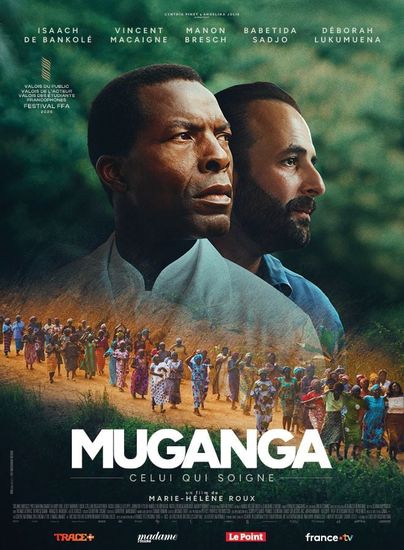

Tout s’est soudainement accéléré il y a quelques semaines. Les trois prix reçus à Angoulême (Valois de l’interprétation masculine pour Isaach de Bankolé, Valois du jury étudiants et du public) et, dans la foulée, l’engagement d’Angelina Jolie sur le film en tant que coproductrice. Comment vous a-t-elle rejoint ?

Elle nous a été présentée par l’intermédiaire d’un de nos coproducteurs, Osahon Akpata, à la tête de Canex Creations en Éthiopie. Cet homme a été d’une bienveillance inouïe envers nous. Il jugeait indispensable de trouver un moyen pour parler d’un sujet qui n’est pas, à ses yeux, africain mais mondial et une situation qui perdure depuis plus de trente ans. C’est pour cela qu’il a souhaité organiser cette rencontre avec Angelina Jolie, un peu avant Angoulême, après lui avoir montré le film. Honnêtement, je n’y croyais pas trop jusqu’à ce début de rendez-vous en Zoom où je l’ai vue en larmes. Elle nous a demandé si on accepterait qu’elle soit coproductrice et mette son nom au générique. Je lui ai répondu oui mais seulement si elle passait à l’action et utilisait sa voix pour que le film – et le sujet qu’il porte – soit découvert par le plus grand nombre. Elle a accepté et participe depuis activement à l’aventure. C’est pareil pour Gims, qui a vu et aimé Muganga, et nous a dit vouloir le défendre. En 48 heures, il a composé la chanson du générique. C’est fou de vivre ça après avoir subi tant de vents contraires pendant ces dix ans !

Comment a réagi le docteur Mukwege quand il a découvert le film ?

Je lui avais expliqué depuis le début que même si ce film s’inspirait de lui, cette histoire était vraiment fictionnelle. Mais je me demandais évidemment comment lui et Guy-Bernard Cadière allaient recevoir Muganga. Leur émotion m’a rassurée. L’un et l’autre m’ont confié avoir pleuré. Ils avaient réussi à rentrer dans le film sans le comparer avec leurs propres vies, même s’il n’est jamais simple de faire abstraction de tout.

Sans son aval préalable, il n’y aurait de toute façon pas eu de film…

Ça aurait été impossible. En faisant Muganga, j’avais une responsabilité par rapport à cet homme, ses actions, les récompenses qu’il ne cesse de recevoir. Il y avait un devoir de sincérité, de respect de sa parole. Le fait qu’il ait tout de suite adhéré au scénario m’a portée.

On parvient à oublier cette responsabilité sur le tournage comme sur la table de montage ?

Non mais volontairement. Car elle nous a tous servis. On se sentait, acteurs, techniciens et moi-même, portés par quelque chose de plus grand que nous. Comme s’il y avait du sacré en nous. Et je pense que cette émotion traverse l’écran.

MUGANGA – CELUI QUI SOIGNE

Réalisation : Marie-Hélène Roux

Scénario : Marie-Hélène Roux et Jean-René Lemoine

Production : Petites Poupées Production, Scope Pictures, France 3 Cinéma, CANEX Creations Inc., Kalliopé, RTBF, Proximus

Distribution : L’Atelier Distribution

Sortie le 24 septembre 2025

Soutiens sélectifs du CNC : Avance sur recettes avant réalisation, Aide sélective à l'édition vidéo (aide au programme 2025), Aide sélective à la distribution (aide au film par film)