Quatre ans séparent votre précédent long métrage Earwig de La Tour de glace…

Lucile Hadžihalilović : Si Innocence (2004) et Evolution (2015) ont été produits en France, c’est depuis l’Angleterre qu’est né Earwig (2021). Le scénario s’inspirait d’un roman anglais et mon coscénariste, Geoff Cox, était lui aussi britannique. Il y avait donc une forme de logique à cet « exil ». Après Earwig, je voulais faire un film plus facile d’accès, plus connecté avec le réel. Le scénario de La Tour de glace était déjà écrit avant le tournage d’Earwig et l’arrivée de Marion Cotillard dans le projet a énormément facilité les choses.

Au générique d’Earwig et de La Tour de glace, nous retrouvons des collaborateurs communs.

L.H : Ce temps relativement court entre les deux tournages a, en effet, permis une sorte de continuité dans le travail, même si chacun d’entre eux a fait des choses entre-temps. Mes relations avec Jonathan Ricquebourg, le chef opérateur et Julia Irribarria, la cheffe décoratrice, par exemple, sont humainement et artistiquement très fluides. Tout va donc plus vite. Dans le travail d’équipe, la confiance est primordiale. J’ai aussi retrouvé la costumière d’Innocence, Laurence Benoit, ce qui était une vraie chance.

L’intrigue de La Tour de glace se déroule principalement sur le tournage d’un film adapté du conte d’Andersen, La Reine des neiges. Y avait-il le désir de parler directement du cinéma en train de se faire ?

L.H : Ce n’est pas tant l’aspect humain d’un tournage qui m’intéressait que son côté artisanal, cette idée que dans un studio nous pouvons créer de l’émotion avec de l’artifice. Prenez la neige artificielle par exemple, c’est très beau. Fabriquer du faux pour créer une illusion, c’est toute la beauté de cet art.

Vous ne fantasmez pas la figure du cinéaste qui est ici plutôt en retrait.

L.H : Geoff Cox, mon coscénariste me disait : « Ton réalisateur est drôle, il est totalement passif ! » C’est vrai, il n’est certes pas très actif, mais ça restait crédible. Ça m’amusait que Gaspar Noé incarne un cinéaste très différent de ce qu’il est réellement. Ici, Cristina, la star interprétée par Marion Cotillard, prend toute la place. Elle impose son pouvoir de fascination sur Jeanne, la jeune héroïne. Tous les autres personnages sont donc volontairement relégués au second plan. Les rapports entre un réalisateur et son actrice n’étaient pas le sujet du film.

Le tournage de ce film dans le film est d’abord un lieu de rêve. Il devient progressivement un lieu d’angoisse.

L.H : Le studio est un endroit d’emblée mystérieux. Jeanne le découvre la nuit, totalement vide. La fascination opère tout de suite jusqu’à ce que Cristina y insuffle de la tension. C’est ce rapport de force entre elles qui créait de l’angoisse, pas le tournage en lui-même. Lorsque Jeanne explore les décors au tout début, elle se projette déjà dans les images du film. Il y a encore quelque chose de l’ordre du rêve.

En quoi la période à laquelle se déroule le film, les années 1970, était-elle importante ?

L.H : Cette fascination de Jeanne pour Cristina fonctionnait mieux. Aujourd’hui, la part mystérieuse des stars, donc leur aura, a disparu. Il y a un vrai désenchantement à ce niveau-là. Je voulais également créer un décalage temporel au sein même du film. Si le présent de l’action se situe dans les années 1970, le film qui se tourne renvoie plutôt à une imagerie propre aux studios de cinéma des années 1930. Dans les années 1970, la Nouvelle Vague incitait les cinéastes à se confronter à la vraie vie. Or ce réalisme ne m’intéresse pas. Je suis définitivement du côté de l’artifice, du fantastique.

Vous aviez le même âge que Jeanne dans les années 1970, ce n’est pas anodin.

L.H : Je ne me suis pas rendu compte que Jeanne pouvait effectivement être un double de moi-même. C’est au fur et à mesure que j’ai compris qu’il y avait quelque chose de cet ordre, l’histoire d’une fille qui découvre la cinéphilie, qui veut s’inventer ses images. À l’origine, je le répète, c’est surtout le personnage de la Reine des neiges qui m’importait. Marion Cotillard avait le charisme et la puissance nécessaires pour en faire un être immédiatement fascinant, attirant, trouble.

Justement, en quoi la figure de la Reine des neiges vous intéressait-elle particulièrement ?

L.H : Les contes d’Andersen me fascinent depuis l’enfance. Je cherchais à travailler une figure archétypale, fantasmagorique, pour tenter de saisir ce qu’elle pouvait convoquer comme sensations. La Reine des neiges s’est très vite imposée. J’ai pris beaucoup de libertés avec le conte originel qui explore la façon dont une jeune fille va essayer de retrouver la personne qu’elle aime enlevée par la Reine des neiges. Dès lors, elle se retrouve dans un monde inconnu où règne cette femme, incarnation de la toute-puissance. L’idée de placer cette figure dans le cadre d’un tournage est venue ensuite. Ce film dans le film permettait d’avoir à la fois le monde réel et l’illusion. Au final, c’est difficile de savoir ce qui déclenche réellement le désir d’un long métrage. Peut-être qu’ici, avant tout, il y avait l’envie de filmer le froid, la neige, la glace.

La musique n’est jamais en surplomb dans votre mise en scène. Ce qui est assez singulier dans le cadre d’un film fantastique.

L.H : C’est vrai, il n’y a pas beaucoup de dialogues, ni de musique. Cela laisse la place à des ambiances sonores particulières. L’ingénieur du son Ken Yasumoto était déjà présent sur Earwig. L’idée était de créer une ambiance intimiste, de travailler l’intériorité des personnages, donc leurs émotions, par le son. La musique ne devait en aucun cas appuyer les sensations. Il fallait pouvoir « entendre » le froid. Nous avons, par exemple, cherché à saisir le bruit des pas dans la neige, le vent dans l’espace...

Vos films se placent tous à hauteur de l’adolescence. Pour paraphraser le titre de votre premier long métrage, recherchez-vous une forme d’innocence ?

L.H : C’est un âge où l’on ne connaît pas grand-chose, on invente, on se projette. Bien sûr, les adultes peuvent aussi avoir un imaginaire riche, mais j’ai tendance à aller vers des personnages jeunes. Peut-être parce que je manque moi-même de maturité, que j’ai du mal à m’identifier à des adultes ! Ça pourrait changer.

À la dernière Berlinale, La Tour de glace a reçu le prix de la meilleure contribution artistique, une façon de récompenser un travail collectif...

L.H : Tout le monde était très impliqué et créatif dans la fabrication du film. C’était d’ailleurs l’un des sujets de cette histoire même si elle se place à l’arrière-plan. L’esprit d’équipe permet la création cinématographique. Les membres du jury ont d’ailleurs précisé que ce prix était collectif. En plus, je l’ai reçu des mains de Todd Haynes que j’aime beaucoup...

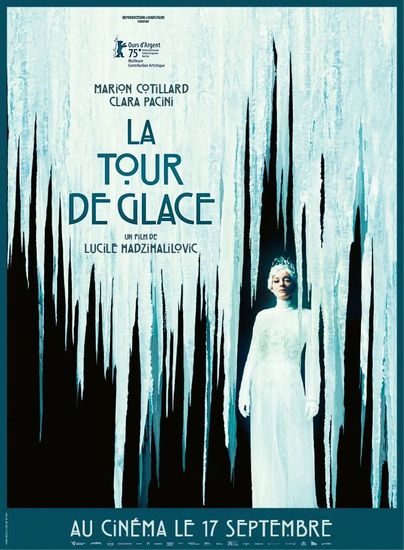

La Tour de glace

Réalisé par : Lucile Hadžihalilović

Écrit par : Lucile Hadžihalilović et Geoff Cox

Produit par : Muriel Merlin

Distribution : Metropolitan Filmexport

Ventes internationales : Goodfellas

Sortie le 17 septembre 2025

Soutiens sélectifs du CNC : Aide à la coproduction franco-allemande, Avance sur recettes avant réalisation, Aide au développement d'oeuvres cinématographiques de longue durée, Aide sélective à l'édition vidéo (aide au programme 2025)