Vous avez grandi entre la France et plusieurs pays arabes. Comment cette navigation entre ces différentes cultures a-t-elle façonné votre regard cinématographique, particulièrement pour ce film sur le Soudan ?

Hind Meddeb : Mon désir de cinéma est précisément né de ces allers-retours culturels. Élevée à Paris avec des racines maghrébines, j’ai toujours perçu un décalage entre mon expérience de ces mondes et leur représentation occidentale. Ce film sur le Soudan défie cette perception limitée. À Paris, le Soudan évoque un pays lointain et misérable – un pitch peu attrayant. Mon intention était d’emmener le spectateur dans un voyage sensoriel, lui faire ressentir cette proximité fondamentale avec les Soudanais et leur profonde aspiration à la liberté. Mon père [Abdelwahab Meddeb, intellectuel reconnu, notamment pour son ouvrage La Maladie de l’islam – Ndlr] a choisi la France comme terre d’exil, fuyant la Tunisie de Bourguiba et le Parti unique. Il a combattu toute sa vie l’islam politique. Quand je suis arrivée au Soudan, ce fut une expérience bouleversante car j’y ai retrouvé l’écho des combats de mon père. Cette révolution est la première du monde arabo-musulman à s’opposer frontalement à l’islam politique. En marchant dans les rues de Khartoum, j’ai eu l’impression de voir l’avenir possible de mes pays d’origine.

Vous avez d’abord étudié la philosophie avant de passer par le journalisme. Comment ces expériences ont-elles influencé votre approche documentaire ?

Même si c’était ce que je voulais faire depuis le début, mes parents, ayant souffert de la précarité comme artistes, ne voulaient pas que je me dirige vers le cinéma. J’ai d’abord étudié la philosophie, puis je suis entrée à Sciences Po et à l’école de journalisme. J’ai été journaliste pendant une dizaine d’années mais surtout par nécessité économique ! En parallèle, je développais mes documentaires. Dès que j’ai pu, j’ai abandonné ce métier qui ne me correspondait pas vraiment. Je ne devrais pas dire ça, mais le journalisme m’a surtout appris ce que je ne voulais pas faire. Dans ce milieu, on travaille sous la direction de rédacteurs en chef qui savent déjà ce qu’ils veulent montrer, qui cherchent à faire entrer le réel dans des « cases » préconçues. Ma démarche documentaire est radicalement opposée : j’aborde le terrain sans idées préconçues, dans une écoute totale du réel. Pour moi, c’est un peu comme la photographie argentique : je cherche à révéler plutôt qu’à illustrer.

Votre film précédent Paris Stalingrad (2019) semble avoir été une passerelle vers Soudan, souviens-toi. Comment l’un a-t-il nourri l’autre ?

Paris Stalingrad est né dans l’urgence. Je cherchais à documenter ces 4000 personnes dormant dans la rue, régulièrement délogées par la police. C’est à ce moment-là que j’ai rencontré des Soudanais ayant tenté de renverser Omar el-Bachir dès 2013. Le film dressait le portrait d’un jeune poète écrivant sur l’exil. À l’époque je pensais que c’était un cas unique – sa jeunesse, son talent, son art...

Tout a basculé lors de la projection du film au festival Cinéma du Réel, exactement quand tombait Omar el-Bachir, en avril 2019. Les Soudanais qui étaient présents sont venus me voir et m’ont dit qu’il fallait que je parte au Soudan : « Tu dois absolument voir notre pays, comprendre d’où nous venons. » À Khartoum, j’ai alors découvert que la poésie irriguait toute la société – ce que je croyais exceptionnel était en fait la norme soudanaise. Les deux films forment ainsi les faces complémentaires d’une même réalité.

Dans Soudan, souviens toi, vous avez pu documenter les derniers jours de ce qu’on a appelé la « cité utopique » de Khartoum. Que représentait cet espace et comment y avez-vous navigué en tant que cinéaste ?

Les Soudanais ont occupé le centre-ville pendant cinquante-sept jours, et j’ai capturé les quinze derniers jours de cette expérience, juste avant la destruction sanglante du 3 juin 2019. Cette cité incarnait le contrat social de Rousseau, une expression concrète de la volonté générale. Et pour répondre à votre question sur ma circulation dans la ville, partir seule, sans attendre financement ni équipe, m’a justement permis de saisir ces moments fugaces et précieux. Cette solitude a créé une intimité particulière avec les gens. Femme, étrangère parlant arabe, je recevais des confidences libérées des filtres sociaux ou ethniques habituels. J’ai eu l’impression que ce n’était pas à moi qu’ils s’adressaient, mais qu’ils parlaient directement au monde.

Ce qui frappe dans votre approche, c’est la prédominance de l’artistique sur l’explicatif. Vous avez même abandonné une voix off en français au profit d’une correspondance en arabe. Quelle réflexion a guidé ce choix ?

J’ai conçu Soudan, souviens-toi comme une expérience immersive assumant ses fragmentations et ses silences. J’ai tenté d’écrire une voix off explicative en français, mais le film la rejetait viscéralement. J’ai finalement opté pour une voix arabe sous forme de correspondance personnelle et le film est devenu une lettre d’amour au Soudan plutôt qu’une analyse distanciée.

La poésie occupe une place centrale, presque structurelle, dans la révolution soudanaise. Comment expliquez-vous cette force particulière du verbe poétique dans un contexte de lutte politique ?

Au Soudan, la poésie n’est pas un art élitiste mais un langage quotidien. Elle constitue la colonne vertébrale du mouvement révolutionnaire, permettant aux Soudanais de transcender la violence et la mort. Dans le film, un jeune homme en t-shirt jaune récite un poème écrit par un manifestant assassiné dont le portrait figure sur le mur commémoratif. À travers ses vers, ce martyr était présent parmi nous. Le poème qui clôt le film met en scène un jeune homme mort qui, du ciel, demande à ses amis de se souvenir de lui quand ils reconstruiront le pays. Cette puissance évocatrice me rappelle Victor Hugo qui utilisait la poésie comme arme politique, récitant ses vers au tribunal plutôt que d’engager un avocat.

Votre film révèle des connexions fascinantes entre divers mouvements contestataires à travers le monde…

L’année 2019 a vu fleurir des soulèvements simultanés : après le Soudan, l’Algérie, Hong Kong, le Liban, l’Irak, le Chili, la Biélorussie… Tous partageaient une même essence : des peuples cherchant à récupérer leurs pays confisqués. Les Soudanais percevaient ces liens. En pleine résistance contre leur coup d’État militaire, quand la guerre a éclaté en Ukraine, ils sont descendus dans la rue avec des drapeaux ukrainiens, reconnaissant leur combat commun contre l’ingérence russe – le groupe Wagner soutenant la milice d’Hemeti au Soudan en échange d’or. Notre regard reste malheureusement fragmenté par région, alors que ces luttes sont profondément interconnectées.

Sur un plan plus pratique, comment avez-vous relevé le défi de produire et distribuer un film dans un contexte aussi instable que celui du Soudan révolutionnaire ?

Mon premier tournage était entièrement autofinancé – un billet d’avion, ma caméra et l’hospitalité d’un ami. Après le massacre de juin 2019, poursuivre ce film est devenu vital. J’ai progressivement construit un financement, d’abord avec 20 000 dollars de la fondation Quiet, une association américaine, puis grâce à Abel Nahmias d’Echo Films – qui d’habitude produit des comédies romantiques – qui a cru en ce projet atypique et y a associé Michel Zana. Ces structures de production sont solides. L’avantage est qu’elles peuvent avancer des fonds sans attendre les subventions. Mais rien n’aurait été possible sans le soutien du CNC. J’ai obtenu l’Avance sur recettes ainsi que le soutien au scénario sans lesquels rien n’aurait été envisageable. Et si la distribution a représenté un défi encore plus grand, nous avons obtenu 38 copies en exploitation – un miracle pour un documentaire sur le Soudan.

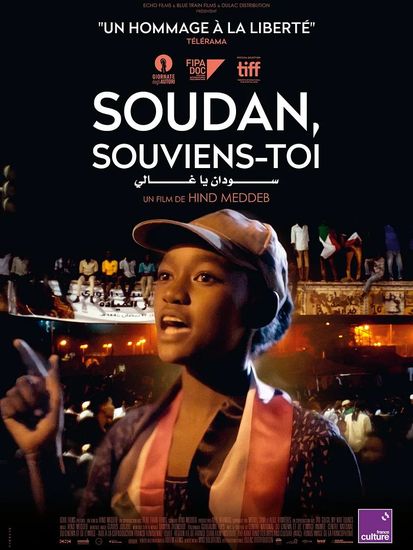

Soudan, souviens-toi

Réalisation et scénario : Hind Meddeb

Production : Echo Films

Distribution : Dulac

Sortie le 7 mai 2025

Soutien sélectif du CNC : Aide à la coproduction d’œuvres cinématographiques franco-tunisiennes, Soutien au scénario 2ème collège - aide à l'écriture, Avance sur recettes avant réalisation, Aide sélective à la distribution (aide au programme 2025)