Comment avez-vous croisé le chemin d’Oksana Chatchko et pourquoi avoir réalisé un film sur cette figure du mouvement Femen ?

Charlène Favier : Après Slalom (2020), je voulais faire un film moins intime. Marc-Antoine Robert, l’un des producteurs d’Oxana avec Alice Girard, m’a contactée en 2021 pour me parler d’Oksana Chatchko. Comme beaucoup, j’étais passée à côté du mouvement Femen et je ne connaissais rien d’elle. Alors je me suis renseignée. J’ai mené une enquête journalistique pendant deux ans et demi : j’ai lu tout ce qui avait été écrit sur Oksana, j’ai regardé tous les documentaires, avant d’interroger ses intimes. J’avais l’impression d’être une enquêtrice ! J’en suis arrivée à la conclusion qu’il y avait un film à faire sur cette héroïne inspirante. Je me retrouvais en tout cas dans ses fragilités, ses tourments et dans son côté artiste. Toutes les facettes de sa personnalité m’ont totalement possédée. Oksana dit que l’art est une révolution et c’est aussi ce que je tente de faire en tant que cinéaste. Je raconte des parcours esquintés mais plein de force, de fragilité, d’adversité, dans tous mes films.

Comment s’est passé le processus d’écriture du scénario ?

La première année, j’ai commencé à travailler sur le scénario avec Antoine Lacomblez, qui m’avait déjà épaulée sur Slalom et qui a écrit La fille qu’on appelle (2023), mon téléfilm pour Arte. Ensemble, nous avons fait toutes les recherches documentaires autour du film et c’est avec lui que j’ai rencontré les intimes d’Oksana. Malheureusement, nous n’arrivions pas à financer cette première version du scénario. Les producteurs nous ont alors conseillés de solliciter un regard extérieur. La romancière Diane Brasseur est arrivée et a eu cette idée de la dernière journée d’Oksana à Paris. La version que nous avions conçue avec Antoine était plus éclatée, un peu à la manière d’une peinture impressionniste. Finalement, nous avons compris que nous ne pouvions pas raconter Oksana sans parler de la naissance des Femen, puisque c’est aussi ce qui intéresse le public. Il fallait trouver le bon équilibre. Nous nous sommes ensuite posé la question suivante : le dernier jour d’une vie est-il le plus mémorable ? C’est sur cette idée-là que nous avons construit le nouveau scénario.

Votre travail avec Diane Brasseur vous a aussi permis d’accentuer le côté fiction et de vous éloigner du documentaire. Pourquoi ce choix ?

Pour moi, Oksana est une héroïne de cinéma. Avec ce film, j’ai essayé de rentrer dans son âme, dans son corps, de regarder le monde avec ses yeux mais toujours à travers mon regard de cinéaste. Ce film a aussi une couleur, une sorte de réalité hallucinée que nous retrouvons dans Slalom et dans La fille qu’on appelle. À chaque fois, j’essaie de me mettre dans la peau de personnages féminins qui voient le monde de manière un peu étrange et atypique. C’est pour moi un vrai terrain de fiction et de création visuelle. Oksana était aussi artiste, j’ai donc entrepris tout un travail sur l’esthétisme du film. J’avais envie de la replacer au centre d’une œuvre d’art, parce que ce sont les tableaux classiques qui ont inspiré Oksana dans la création de l’iconographie des Femen : Rubens, Géricault, Delacroix… Avec le format documentaire, on ne peut pas faire un travail aussi poussé sur l’esthétisme et c’était important pour moi de lui rendre cet hommage-là.

Avez-vous rencontré des défis techniques particuliers pendant le tournage ?

Nous avons connu des contraintes de production et de financement qui ont eu un impact sur la création artistique et sur l’écriture du scénario. Le film devait être français pour obtenir les aides du CNC. Le temps de tournage devait donc être à peu près équivalent entre la France et la Hongrie [au lieu de l’Ukraine, ndlr], mais il fallait aussi que la langue française soit majoritaire. Ce fut un défi car les fondatrices du mouvement Femen échangent surtout entre elles en Ukraine alors qu’à Paris, Oksana est isolée. Il y avait quelqu’un pour compter les mots au scénario, au tournage et au montage, afin de s’assurer que nous restions dans les clous. Dans certaines scènes qui se déroulent en Ukraine, les personnages parlent ainsi parfois russe ou biélorusse pour parvenir à cet équilibrage. Ça colle avec la réalité linguistique du pays tout en nous permettant d’obtenir une majorité de dialogues en français. C’est aussi ce qui nous a donné l’idée de cette dernière journée : la scène de l’interview avec la journaliste, ou celle de l’OFPRA [Office français de protection des réfugiés et apatrides, ndlr] à Paris, était une façon de faire parler Oksana en français. Ce sont des événements qu’elle a réellement vécus, mais pas le dernier jour de sa vie. Il est assez rare que des contraintes de production impactent autant un film dans sa construction.

Comment s’est passé le financement d’Oxana en comparaison de celui de Slalom ?

Slalom avait été dur à financer. Nous n’avions pas eu l’aide de Canal+, ni de France Télévisions, ni de SOFICA. En tout, nous avions récolté 1,2 million d’euros, c’est-à-dire le minimum. Pour Oxana, il y a eu plus de financements mais ça n’a pas été simple pour autant. J’avais obtenu l’Avance sur recettes du troisième coup pour Slalom, et ça s’est reproduit pour Oxana ! Quand je veux faire un film, je suis déterminée. J’écoute aussi beaucoup les retours, je me remets sans arrêt en question. À la fin, je finis toujours par y arriver.

Initialement, vous souhaitiez tourner en Ukraine, mais la guerre vous en a empêchée. Pourquoi avoir choisi la Hongrie ?

Je me souviens très bien du jour où j’ai appris la nouvelle, le 24 février 2022… C’était un choc terrible. Avec mes producteurs, nous avions déposé un dossier d’Avance sur recettes en Ukraine la veille. Nous nous sommes tout de suite dit qu’il était hors de question de baisser les bras. Je crois même que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a renforcé la nécessité féroce de faire ce film. Mon inquiétude résidait dans le fait d’être juste dans ma représentation de l’Ukraine, en sachant que je n’y suis jamais allée. Heureusement, nous avions commencé à monter un dossier des décors que nous recherchions et notre coproducteur ukrainien nous avait envoyé plusieurs photographies des lieux, comme le vrai bar dans lequel les Femen se réunissaient. Cette base de pré-repérage nous a servi de référence pour trouver des décors similaires en Hongrie, pays choisi par les producteurs. C’est un territoire frontalier avec l’Ukraine et les paysages se ressemblent. Malgré les difficultés, nous étions entourés d’Ukrainiens qui guidaient nos choix. Pour moi c’était très important de rester fidèle à l’Ukraine, parce que le film parle aussi de ce pays. Florian Sanson, le chef décorateur, a fait un travail incroyable de reconstitution, notamment pour la maison de la mère d’Oksana. C’est une réussite : les Ukrainiens qui ont vu le film reconnaissent leur pays.

Pourquoi avez-vous choisi Albina Korzh pour incarner Oksana ?

Il était à mes yeux impossible de choisir une comédienne française et de lui faire apprendre l’ukrainien. C’est aussi un choix politique : je voulais absolument entretenir un dialogue avec ce pays. Le casting a duré quasiment deux ans et demi. Les filles étaient en Ukraine pendant que nous étions bloqués à Paris, ce qui nous obligeait à passer par Zoom. Il y avait souvent des coupures d’électricité et des alertes missiles pendant que nous faisions les castings. Je savais que le film reposerait sur les épaules de la comédienne qui allait jouer Oksana. J’avais la grande responsabilité de trouver quelqu’un qui soit au niveau de sa forte personnalité. À distance, c’était difficile de faire un choix. Et puis, un jour, je suis tombée sur Albina. Elle avait déjà passé une audition deux ans auparavant et j’étais passée à côté. J’ai refait un essai avec elle, une improvisation qui m’a bouleversée. Elle a fait 25 heures de trajet, a passé la frontière à pied avec l’armée, pris un bus et un train pour rejoindre la Pologne, avant de prendre un avion et d’atterrir à Paris. Elle est arrivée dans une fragilité extrême et en syndrome post-traumatique. Dès que nous l’avons mise devant une caméra, ce fut une révélation. Je me souviens que mon chef opérateur et moi nous sommes mis à pleurer. Ce jour-là, nous avons immédiatement su que c’était elle.

Comment avez-vous géré le tournage dans les deux langues, le français et l’ukrainien ?

Je ne parle pas du tout ukrainien, pourtant tout était fluide. Il y a le langage des émotions et du corps qui compte beaucoup. Même si je ne comprenais pas ce que les comédiennes disaient, c’était une évidence… Bien sûr, nous avions une Ukrainienne, notre troisième assistante de mise en scène, qui faisait le lien avec les filles. C’était important qu’elles aient une référente. Et ma script avait aussi une assistante ukrainienne pour valider tous les dialogues.

Quelle place a eu votre rencontre avec la mère d’Oksana dans la fabrication du film ?

Cette rencontre a été très importante pour moi et pour comprendre Oksana. Elle nous a raconté son enfance, des anecdotes et nous a montré des photos. Ce film, je l’ai aussi fait pour tous les gens qui ont aimé Oksana et qui m’ont parlé d’elle. C’est pour cette raison que j’ai essayé d’être respectueuse, d’apporter de la pudeur et de la poésie. Je suis soulagée car les proches d’Oksana retrouvent un peu de son âme dans le film. C’est le plus beau cadeau que l’on puisse me faire.

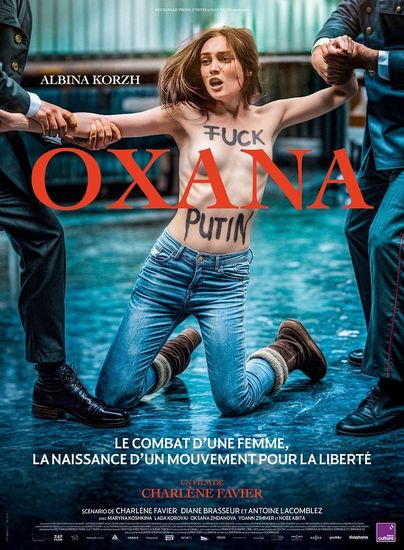

OXANA

Réalisation : Charlène Favier

Scénario : Charlène Favier, Antoine Lacomblez, Diane Brasseur

Production : Rectangle Productions, 2.4.7. Films

Distribution : Diaphana Distribution

Sortie le 16 avril 2025

Soutiens sélectifs du CNC : Avance sur recettes avant réalisation, Aide au développement d'œuvres cinématographiques de longue durée, Aide à la création de musiques originales, Aide à l'édition vidéo (aide au programme 2025)